床下漏水で水たまり放置は超危険!カビ対策までの緊急対応マニュアル

2025/04/04

床下漏水の原因(主に水道管など)と発見のサイン

床下で発生する漏水の多くは、住宅の給排水管(上下水道管)の劣化や破損、不具合が原因です。経年劣化した配管に亀裂が入ったり、接続部分のパッキンが傷んで隙間ができたりすると、床下へ水が漏れてしまいます。また、新築の場合でも配管の施工不良(つなぎ忘れ・ゆるみ、勾配不足など)によって水漏れが起こるケースがあります。そのほか、地震や地盤沈下で配管がずれて破損することもあります。配管以外では、建物のコンクリート基礎に隙間や欠陥があると大雨時に雨水が床下に侵入したり、排水不良の敷地では地面から水が浸みこんで溜まったりすることもあります。いずれにせよ、床下への水の侵入は放置厳禁です。

では、床下漏水に気づくにはどんなサインがあるでしょうか? 床下は直接見えない場所ですが、以下のような前兆があります。早めに異変に気づくことで被害の拡大を防げます。

・水道料金の急激な増加: 月々の水道代が思い当たる節もないのに2倍以上に跳ね上がった場合、見えない箇所で水道管から水漏れしている可能性があります。普段通りの生活で料金が大幅アップしていたら要注意です。

・水道メーターが止まらない: 全ての蛇口を閉めても水道メーターのパイロット(銀色の小さな回転盤)が回り続けているなら、どこかで漏水している証拠です。メーターは漏水発見の強い味方なので、確認しましょう。

・床や壁が湿ってシミが出る: 床板や壁紙に触って湿気を感じたり、シミ・変色が現れていたら要警戒です。床下で漏水が進行し、水が染み出しているかもしれません。畳や収納内部の湿り・カビ発生も同様です。

・カビ臭や異臭がする: 部屋や床下収納を開けたときにカビ臭いにおいや、腐ったような異臭が漂う場合、長期間漏水が放置されカビや細菌が繁殖している可能性があります。ダニの発生も伴い、健康にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

・水音が聞こえる: 家の中が静かな時に、壁の中や床下からチョロチョロと水の流れる音がする場合も隠れた漏水のサインです。すぐ専門調査を依頼しましょう。

以上のような兆候に気づいたら、床下で漏水(床下漏水)が起きている疑いが高いです。早めに原因箇所を特定し、修理や対策に移ることが重要になります。

床下に水たまりができたときの放置リスク

床下点検口から見た水たまり。一見小さな水たまりでも、床下に水が残った状態を放置すると建物に深刻なリスクを及ぼします。特に木造住宅では床下の湿度が上がり、構造材が水分を含んでカビが発生、やがて腐朽菌による木材腐朽へと進行します。木材が長期間湿ったままだと耐久性が著しく低下し、床を支える力が弱くなって床が沈む・傾く、最悪の場合家屋の倒壊につながることもあります。また腐った木材から発生する成分はシロアリ(白蟻)を誘引し、カビと腐朽で弱った材木にシロアリ被害が同時発生しやすくなります。シロアリが食害を進めれば、床下の土台や柱がボロボロになり家屋全体の耐震性も損なわれてしまいます。

⚠️放置による湿気は害虫・健康被害も招きます。床下が常に湿った状態だとカビだけでなくダニなどの害虫も繁殖しやすくなり、住人の健康被害(アレルギー疾患や感染症リスク)も高まります。特に黒カビ(クロカビ)の胞子は喘息やアレルギーの原因になり、カビ臭は生活空間に充満してしまいます。さらに、水漏れが続けば水道料金の無駄遣いにもなり、マンション等では漏水が階下の部屋にまで達して近隣に被害を及ぼす恐れもあります。鉄筋コンクリート造でも安心はできず、床下水分で鉄筋がサビて構造耐久力が低下する可能性があります。

このように、床下の水たまりを放置するリスクは建物の構造劣化から健康被害、経済的損失まで非常に大きいのです。少しでも早く対策しないと、後から「最悪建て替え」と言われるような事態にもなりかねません。次章では、なぜ一刻も早い水抜きが必要なのか、その具体的な理由と応急対処法を見ていきましょう。

一刻も早く水を抜くべき理由と対処方法

床下に水が溜まっているのを発見したら、一刻も早く床下の水を抜く(排水する)ことが肝心です。前述のように放置するとカビ・腐朽・シロアリ被害が連鎖的に発生し被害が拡大するため、初期対応のスピードが明暗を分けます。実際、漏水トラブルは早期発見してすぐ修理すれば小規模な工事で済んだものが、発見が遅れたり放置した結果大掛かりな修繕になったという例が少なくありません。床下の水たまりは自然に乾くことはほぼないため、発見次第すぐに排水・乾燥を行う必要があります。

では、具体的に何をすべきか対処の流れを確認しましょう。以下は一般的な応急措置の手順です。

1.漏水の原因を止める: まずは水が出続ける原因を断ちます。漏水原因が給水管(上水)なら家の止水栓や水道メーター元栓を閉めて水を止めます。排水管からの漏れ(逆流)の場合は、水道を止める必要はありませんが、詰まりを解消するまで流し台やトイレ等の使用を控えます。原因箇所が特定できるならタオルや防水テープで一時的に漏れを抑え、可能であればバケツ等で漏れてくる水を受け止め被害拡大を防ぎましょう。

2.床下の状態を確認: 床下点検口や床下収納庫があれば開けて、中を覗きます。懐中電灯で照らし水たまりの広がりや床下の湿り具合をチェックします。床板にシミが出ていないか、床を踏んで沈む感じがないか(下地材の劣化サイン)も確認します。水位が高く電気配線が浸かっている場合は感電の恐れもあるため、ブレーカーを落として慎重に。

3.可能な範囲で排水する: 水たまりが少量であれば、雑巾やモップで拭き取ったり、ペットボトルやカップで汲み出してバケツに移す等の方法で床下の水を抜く努力をします。ただし床下空間は狭く作業が困難なため、無理は禁物です。市販の水中ポンプがあれば活用できますが、一般的なポンプだと3cm程度までしか吸い取れず完全に排水しきれないこともあります。作業が難しい場合や水量が多い場合は早めに専門業者へ依頼しましょう。

4.仮の乾燥・換気: 自力で排水できたら、扇風機や送風機を床下に向けて回したり、床下の換気口を全開にしたりして可能な限り乾燥させます。晴天時であれば床下に送風して湿気を追い出し、除湿機があれば近くに置いて風を送り込むのも効果的です。ただし完全に乾燥させるには時間がかかるため、後述のプロによる乾燥処理が推奨されます。

5.専門業者への連絡: 応急処置が済んだら、できるだけ早く漏水修理や床下復旧の専門業者に相談しましょう。給水管の破損なら水道修理業者、排水の逆流や大量浸水なら床下浸水復旧の業者が対応してくれます。自力では排水・清掃・乾燥・除菌まで全て行うのは困難で、時間もかかり被害が拡大しかねません。信頼できるプロに任せることで、適切な機材と手順で迅速に床下を元の乾燥清潔な状態に戻せます。

以上が基本的な対処の流れです。特に床下の水抜きと乾燥はスピード勝負なので、「とりあえず様子を見る」は厳禁です。次章では、プロの専門業者が行う本格的な床下復旧作業の流れを詳しく紹介します。

専門業者による床下の水抜き・清掃・除菌作業の流れ

床下に大量の水が溜まってしまった場合や、自力対応が難しい場合は床下復旧の専門業者が頼りになります。専門業者は適切な機材と技術を持ち、被害を最小限に抑えながら徹底的に床下の水抜きから清掃・除菌消毒まで行ってくれます。その一般的な作業の流れを見てみましょう。

床下の水をポンプで排水している様子。専門業者は高性能な排水ポンプを使い、短時間で床下の水たまりを汲み出します。

1.現場調査と原因対応: まず業者が現地にて床下の状況を調査します。漏水の原因(配管破損や雨水浸入経路など)を確認し、必要に応じて配管修理や詰まり除去など原因への対処を行います。原因を絶たずに水抜きしても再度水浸しになるため、このステップは重要です。

2.排水作業(ポンプによる水抜き): 業者は床下点検口や床板を一部剥がした開口部からホースを入れ、業務用の強力な排水ポンプで床下の水を徹底的に吸い出します。一般的な簡易ポンプでは取り切れない床面ギリギリの水位まで、高性能ポンプなら排水可能です。床下に残った水分量を可能な限り減らすことで後工程の効率が上がります。

3.床下清掃(泥・汚れの除去): 水害や下水の逆流などで泥や汚物が入り込んだ場合、ポンプ排水後に床下の清掃を行います。防護服・マスクを着用したスタッフが床下に潜り、泥やゴミを取り除きます。必要に応じて高圧洗浄機で地面や基礎、土台にこびり付いた汚れ・細菌を洗い流すこともあります。このとき使用する洗浄剤は素材を傷めず除菌できるバイオ系の洗浄液が用いられることがあります。

4.乾燥作業(送風・除湿): 排水後も床下の木材やコンクリートは水分を含んで湿っています。そのままではカビや腐敗の原因になるため、強力な送風機や工業用除湿機を使用して徹底的に乾燥させます。業者は床下の隅々に風が行き渡るよう機材を配置し、必要に応じて数時間から数日にわたり乾燥処理を継続します。自然乾燥だけでは不十分で時間もかかるため、プロの乾燥作業によって床下をしっかり乾かすことが重要です。

5.除菌・消毒処理: 床下が完全に乾いたら、最後に除菌剤(消毒剤)の噴霧を行います。これは床下に残る細菌やカビ胞子を死滅させ、悪臭や害虫発生を防ぐ目的です。業者によって使用する薬剤は異なりますが、人体に安全で効果の高いものを選定します。例えばアルコールや塩素より強力な除菌効果を持ち、防カビ・消臭・害虫忌避効果を兼ね備えた米国製の薬剤(X-590など)を採用している業者もあります。薬剤を霧状に噴霧することで床下全体をくまなく消毒し、菌やカビの再繁殖リスクを大幅に低減します。消毒は床下復旧において必要不可欠な工程であり、水害・漏水で床下浸水した場合は必ず実施すべきものです。「消毒しなくても被害がなかったから大丈夫」という判断は禁物で、家屋の痛みやカビ・害虫リスクを残さないためにも徹底除菌が推奨されます。

6.再発防止処置: 業者によっては、消毒後に防カビ剤の塗布や必要箇所への防腐・防蟻処理を施す場合もあります。床下木材に防カビコーティング剤を噴霧しておけば、後からカビが生えにくくなり安心です。また漏水の原因次第では換気口や排水設備の改修、防湿シート敷設などの再発防止策も提案してくれるでしょう。

以上が専門業者の主な作業の流れです。プロに任せれば排水→清掃→乾燥→除菌→防カビと必要な処置を一括して安全かつ迅速に行ってもらえます。「乾燥と消毒だけ」など一部工程しか行わない業者は不十分で、依頼する際は全工程に対応してくれる信頼できる業者を選ぶことが大切です。

カビが生えてしまったときの除去と再発防止策

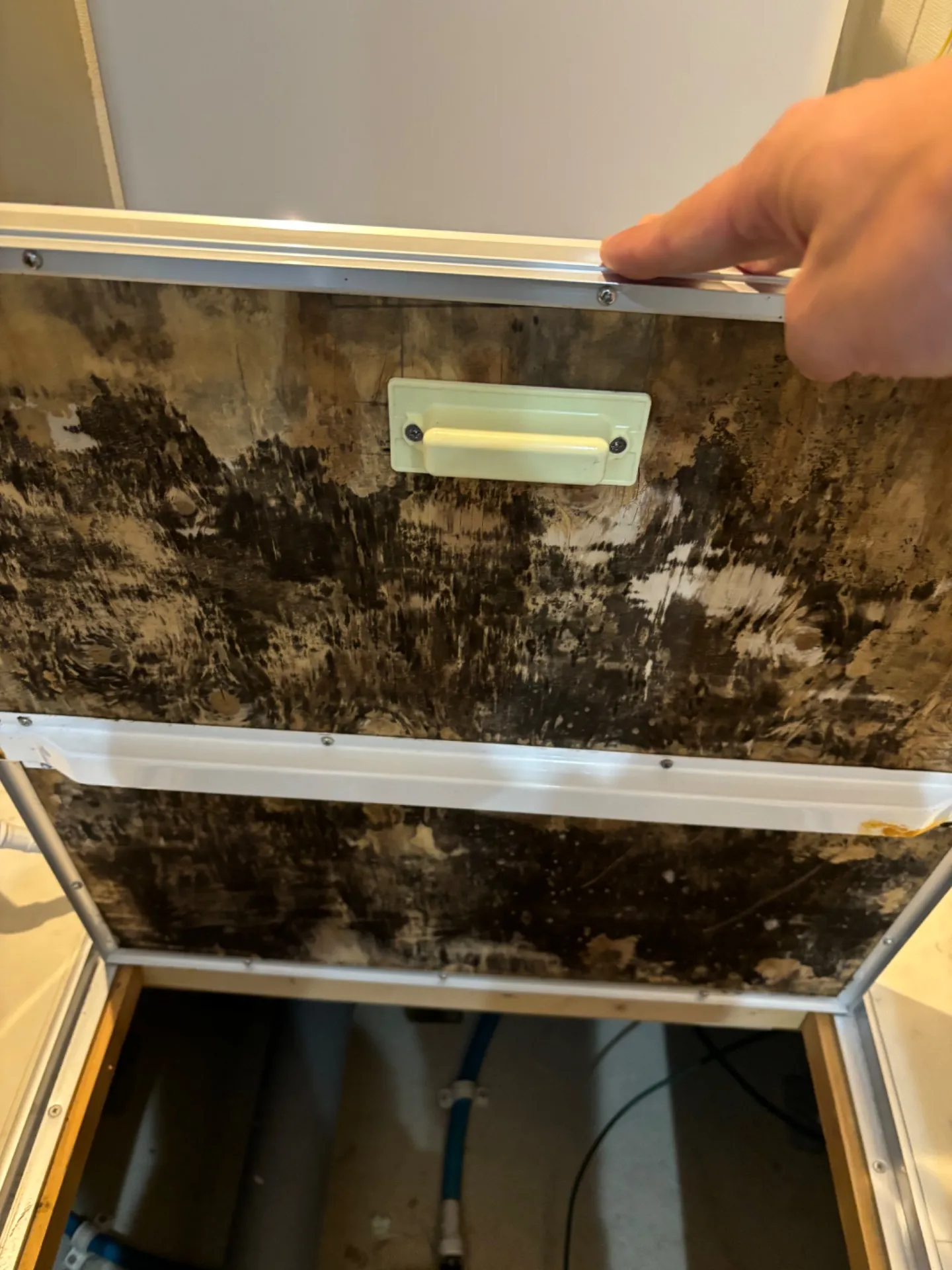

もし漏水に気づくのが遅れて床下にカビが発生してしまった場合は、通常の消毒だけでは不十分です。カビを完全に除去し、再発を防ぐためには専門的なカビ取り対策が必要になります。ここでは、床下カビの除去方法と予防策について解説します。床下など見えない部分でも、湿気がこもるとこのようにカビが広がっていることがあります。見つけたカビは徹底的に除去し、再発防止策を講じましょう。

●カビ除去は専門のカビ取り業者に依頼を!

広範囲にカビが生えてしまった場合、自分で拭き取るだけでは根本解決になりません。市販のカビ取り剤で表面を擦り落としても、木材内部の菌糸まで死滅させるのは難しく、残った胞子から再び繁殖してしまいます。また強力な塩素系薬剤の扱いは危険が伴い、床下作業も困難です。ここはカビ取り業者という専門家に任せるのが確実です。業者はまずカビの種類や汚染範囲を調べ(必要に応じてカビ検査も実施)、材質やカビの状態に適した方法で除去作業を行います。

●最新のMIST工法®によるカビ除去

カビ取り業者の中でもカビバスターズのように独自の「MIST工法®」を用いる業者があります。MIST工法は従来のようにカビを擦ったり削り取ったりせず、素材に合わせて調合した専用の除カビ剤を微粒子ミスト状に噴霧してカビを分解・洗浄する革新的な工法です。対象物(木材やコンクリート)が本来持つ特性を損なわないようpHなどを調整した薬剤を使うため、素材を傷めずにカビを根本から退治できます。強力な分解・殺菌力を持ちながら人体や環境に安全な処方となっており、小さなお子様や高齢者がいる住宅でも安心して施工を任せられる点も特長です。

MIST工法では、カビを分解洗浄した後防カビ剤によるコーティング(抗菌処理)まで一貫して行います。霧状の除去剤が木材の奥深くまで浸透して隠れたカビ菌まで除去し、その後に防カビ剤を吹き付けて仕上げます。この防カビ処理は即効性と安全性に優れ、かつ持続効果が長く、施工エリア全体にわたってカビの再繁殖を抑制します。空気中に漂うカビの胞子さえも薬剤で包み込んで不活化し、新たに部材へ付着して増殖するのを防ぐため、空間全体で見ても非常に再発しにくい環境を実現できるのです。カビを「取って終わり」ではなく、再発させないところまで踏み込んで対策するのがMIST工法の大きなメリットと言えます。

●再発防止策もしっかりと

カビを除去した後は、同じ場所で再びカビが生えないように再発防止策を講じることが大切です。前述の防カビ剤コーティングもその一つですが、最も基本となるのは床下の湿度管理です。カビは「高湿度・高温・栄養・酸素」が揃うと繁殖しますが、裏を返せば湿度さえ抑えればかなり防げます。具体的には、漏水の原因を完全に取り除いた上で床下の換気状態を改善し、必要に応じて防湿シートの敷設や調湿剤の設置を行います。最近では床下用の調湿木炭や乾燥剤を置く、床下換気扇を取り付けるといった方法も有効です。また定期的に床下点検を実施し、早めに湿気やカビの兆候を発見する習慣も予防につながります。

以上のように、カビが発生してしまった場合はプロの技術で徹底除去し、再発防止策までセットで行うことが肝心です。中途半端な対処では再びカビが広がり、せっかくの苦労が水の泡になりかねません。幸い近年はMIST工法®のように効果的かつ安全なカビ取り技術が登場していますので、状況に応じて専門業者に相談し最適なカビ対策を施してもらいましょう。

カビバスターズ福岡の対応内容と施工実績

床下の漏水やカビ対策をプロに任せるなら、カビ取り専門業者「カビバスターズ福岡」は心強い存在です。カビバスターズ福岡は九州全域(福岡・熊本・佐賀・長崎・大分・宮崎)および山口県をカバーし、一般住宅からオフィス・商業施設まで幅広くカビ取り・防カビ施工を手掛けている専門会社です。年間3,000件以上(※グループ全体)という業界随一の施工実績があり、培った信頼とノウハウを活かした高品質なサービスが強みです。特に自社開発のMIST工法®による素材を傷めないカビ除去技術は、国宝級の文化財にも適用されるほど評価が高く、グループ全体で累計9,000件を超える実績を持っています。歴史的建造物のカビ取りも多数手掛けており、カビを除去して終わりではなく建物の寿命を延ばし、人への健康影響も最小限に抑える施工技術で定評があります。

🔧カビバスターズ福岡の対応内容: カビバスターズ福岡では、お客様から問い合わせがあれば迅速に現地調査に伺い、カビや床下環境の状況を詳しく診断します。専門スタッフがカビ菌検査で種類や汚染度合いを特定し、最適な除去プランを提案してくれます。施工時には前章で紹介したMIST工法®を駆使し、擦らず削らずカビを根こそぎ除去します。木材やコンクリートなど素材ごとに薬剤を調整して用いるため、住宅を傷める心配もありません。除去後は銀イオン系の防カビ剤でしっかりコーティングし、新たなカビ付着を防ぐ施工まで行います。小さなお子様やお年寄りがいる家庭でも安心な、人と環境に優しい薬剤を使っている点も特徴です。施工箇所は床下や天井裏、壁内部までどんな場所でも対応可能で、必要に応じて壁材の撤去・復旧や断熱材の交換など建築的な補修も一貫して任せることができます。まさに「カビの110番」とも言える柔軟できめ細かなサービス提供を行っています。

🏆豊富な施工実績: カビバスターズ福岡のこれまでの施工事例を見ると、その実績の豊富さがわかります。一般家庭の押入れや浴室のカビはもちろん、貸ビルのオフィス壁面、飲食店の天井、学校や保育園の床下など、多種多様な現場のカビ問題を解決してきています。たとえば高気密・高断熱住宅の床下黒カビのケースでは、換気不良でカビの温床となった床下を徹底的に除菌し、防カビ施工まで行うことで安心できる床下空間を提供した実績があります。また、北側の部屋に生えた壁一面の黒カビも下地から綺麗に除去し、再発防止策を施しています。特殊な例では、文化財級の神社仏閣や美術品のカビ取りも手掛けており、他社が二の足を踏むデリケートな素材の現場でもMIST工法®が威力を発揮しています。このように豊富な経験と技術力があるからこそ、「素材を本来の姿に戻す」高品質な仕上がりが保証できるのです。

カビバスターズ福岡はテレビやメディアにも多数出演・紹介されており(RKB毎日放送、山口朝日放送など)、地域密着のカビ取りプロ集団として信頼を集めています。床下漏水によるカビ対策でも、まずは相談すれば適切なアドバイスと見積もりを提示してくれるでしょう。緊急の床下水抜きからカビの再発防止までワンストップ対応できるカビバスターズ福岡に依頼すれば、初めての方でも安心して任せられるはずです。

まとめと早期対応の重要性

床下漏水による床下の水たまりは、普段目にしないだけに見逃しがちですが、その放置は家屋に甚大なダメージを与えかねない非常に危険な事態です。木材腐朽やシロアリ被害、カビの大量発生といった被害は短期間のうちに進行し、気づいたときには取り返しのつかない状態になる恐れがあります。しかし裏を返せば、早期に発見して適切に対処すれば被害は最小限に食い止められるのです。

床下に異変を感じたら、「たぶん大丈夫」は禁物です。水道メーターや床下点検口を確認し、少しでも漏水の疑いがあれば迅速に対策を始めましょう。応急処置で床下の水を抜くことができればベストですが、難しい場合は無理せず専門の業者に連絡することが肝心です。プロの手による排水・乾燥・清掃・除菌の徹底処理によって、床下は確実に元の乾燥状態へと復旧できます。また万一カビが生えてしまった場合でも、慌てずにカビ取り業者の力を借りて適切に除去すれば再発は防げます。特にカビバスターズ福岡のMIST工法®のような最新技術を活用すれば、住宅を傷めず安全にカビ問題を解決できるので安心です。

最後に強調したいのは、早期対応の重要性です。床下漏水は時間との勝負であり、対応が早ければ早いほど被害も費用も小さくて済みます。逆に放置すればするほど建物の劣化が進み、修理費用もかさんでしまいます。大切なマイホームを長持ちさせ、家族の健康を守るためにも、「おかしいな?」と思った段階で即行動に移しましょう。床下の水たまりを見つけたら一刻も早く水を抜き、必要な清掃・除菌を実施すること。そして専門家の力も上手に借りながら、再発防止策まで万全にしておくことが大切です。

床下の見えないところで進行する漏水被害は怖いものですが、適切に対処すれば決して解決できない問題ではありません。ぜひ本記事の内容を参考にしていただき、万が一の床下漏水トラブルにも慌てず迅速に対応して、安心・安全な住まいの環境を守ってください。早期発見・早期対応こそが被害を最小限にとどめるカギです。いつ起こるかわからない水漏れトラブルに備えつつ、もしもの際には信頼できるプロの力を借りて、大切な家を末長く健やかに維持していきましょう。

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------