石膏ボードのカビ取り方法を徹底解説!原因や再発防止までプロが伝授

2025/03/29

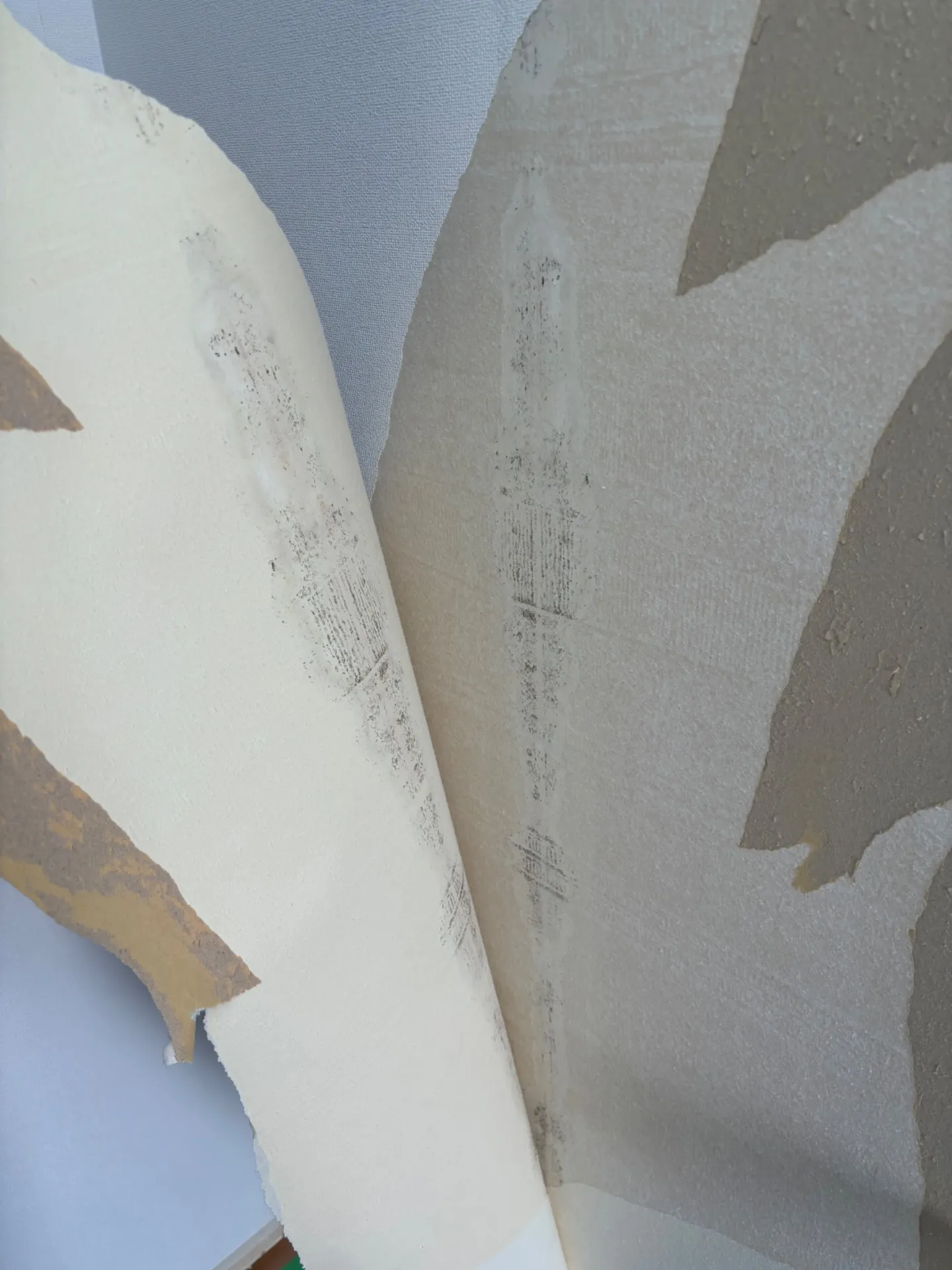

(写真:壁紙を剥がした石膏ボード表面に点々と黒カビが発生している初期状態。放置するとさらに広がります)

目次

石膏ボードの構造的特徴とカビが生えやすい理由

石膏ボードは石膏(硫酸カルシウム)を芯材とし、両面を厚紙でサンドイッチした板状の建材です。内部に無数の微細な空洞を持つ多孔質(たこうしつ:小さな孔が多い構造)で、軽量かつ加工しやすく、耐火性・遮音性にも優れるため壁や天井に広く使われています。一方で、この多孔質構造ゆえに湿気を吸いやすい性質があり、高湿度の環境では水分をどんどん内部に取り込んでしまいます。芯材の石膏自体は無機物ですが、表面の厚紙や製造時に混ざるデンプンなど有機物を含むため、カビにとっては栄養源にもなり得ます。つまり「湿気を吸収しやすく乾きにくい上、有機質も含む」という石膏ボードの特徴が、カビの格好の繁殖場所となる理由です。

補足: 石膏ボード自体には防カビ成分は含まれていないため、一度湿気を含むとカビが発生しやすく、内部まで根を張ると厄介です。耐水仕様の石膏ボード(防水石膏ボード)も市販されていますが、通常品より多少カビに強い程度で、完全に防げるわけではありません。

石膏ボードにカビが発生する主な原因

石膏ボードのカビ発生原因として、現場でよく見られるものを挙げます。それぞれが単独で、または複合的に作用してカビ繁殖の引き金となります。

●湿気・結露(けつろ): 室内の湿度が高いと石膏ボードが空気中の水分を吸収し、表面が常にしっとりした状態になります。特に梅雨時や冬場の結露発生箇所(窓際や外壁面の壁内部など)では、水滴がボードを濡らしカビの温床になります。例えば冷暖房で室内外の温度差が大きいと壁内部で結露し、見えないところでカビが育ってしまいます。

●水漏れ・漏水: 天井裏での雨漏りや、壁内部の配管からの漏水によって石膏ボードが濡れるケースです。一度大量の水を含んだボードは乾燥に時間がかかり、その間にカビが繁殖します。上階からの漏水事故で天井石膏ボード裏がびしょ濡れになり、数日でカビだらけになった…という事例も珍しくありません。

●換気不足・通気不良: ボードで塞がれた壁や天井の内部空間は一度湿気が入るとこもりやすく、乾燥しにくい環境です。また近年の高気密住宅では、適切に計画換気しないと壁内に湿気が滞留しがちです。換気扇が無い密閉空間(倉庫や地下室など)や押入れの裏などは、石膏ボードが常にジメジメした状態になりカビが生えやすくなります。

●施工上の不備: 建築中の管理不良や施工ミスも原因になります。例えば施工時にボードが湿ったまま貼られた場合や、断熱材の施工ミスで壁内の通気層が確保されず結露を招いている場合です。実際に、石膏ボード裏にまで黒カビが広がり断熱材にまで及んでいたのに、表面を塗装し直して隠してしまったため内部でカビが増殖、再発してしまったケースもあります。このように施工段階の見落としやミスが後々大きなカビ被害を生むことがあります。

●汚れ・ホコリの付着: 石膏ボード表面に付いたホコリや汚れもカビの栄養源になります。特に厨房近くの壁では油分を含んだ汚れが付着し、それをエサにカビが繁殖することがあります。いくら湿度管理していても、汚れた壁はカビリスクが高まります。

これらの原因が重なると石膏ボードは非常にカビやすい環境になります。一度カビが発生するとなかなか自然には消えないため、原因に応じた対策が必要です。

(写真:結露で黒ずんだ石膏ボード壁。換気不足の部屋で壁内部にカビが繁殖し、表面にシミが浮き出ている)

実際の現場におけるカビのパターンと初期・進行時の違い

石膏ボードに生えるカビにはいくつかのパターンがあり、発生初期と進行後では見た目や臭い、手触りに違いがあります。ここでは現場でよく見られる状況を紹介します。

●初期段階のカビ: 発生して間もない頃は、壁紙や塗装表面に黒や白の小さな斑点が点々と現れます。一見汚れやシミのようにも見えるため見過ごされがちです。臭いはこの段階では弱く、壁に顔を近づけるとかすかにカビ臭(かびくさ)い湿っぽい臭いが感じられる程度です。触ってみると特に盛り上がりはなく平滑ですが、少し湿気を帯びていたり、拭くと黒い汚れが布に付着することがあります(※防護マスク着用推奨)。色は一般的に黒カビ(クロカビ)が多いですが、状況によっては白カビや緑っぽいカビが生えることもあります。たとえば押入れ内部では白い綿毛状のカビ、水漏れ箇所では黒~濃緑色のカビが発生しやすいです。

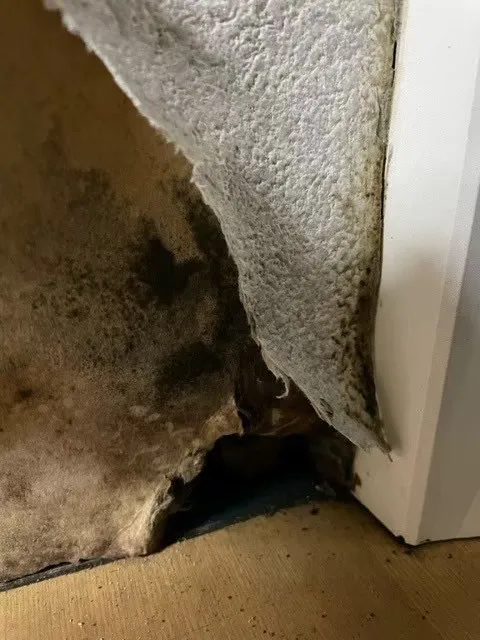

●進行したカビ(広範囲に繁殖した状態): 時間が経ちカビが成長すると、石膏ボード表面一面に黒いシミが広がったり、所々緑色や茶色を帯びた斑模様になります。繁殖が激しい場合は表面がポツポツと盛り上がり、触ると軟らかくなっていたり、逆に乾燥して粉っぽく崩れることもあります。臭いも強くなり、部屋に入った瞬間にカビ臭い(かびくさい)酸っぱいような異臭を感じます。またカビをエサにする小さな虫(チャタテムシ類など)が発生し、壁から離れるときに粉のように飛び散ることがあります。進行が進むと石膏ボードの裏側や内部まで菌糸(きんし:カビの根)が浸透し、表から見えない部分でボードを劣化させています。壁紙が浮いてきたり、押すとふわふわする場合は内部までカビが回って石膏が崩れ始めているサインです。

●表面カビ vs 裏側カビ: 表面に生えたカビは目に見えて清掃もしやすいですが、壁の裏側に発生したカビは厄介です。裏側カビは壁内部の見えない所で広がり、発見が遅れがちです。壁裏で繁殖が進むと、表面には一見現れていなくても部屋中にカビ臭が充満したり、壁の下地木材が腐食するなど深刻な被害につながります。裏側で広範囲にカビた場合、壁を一部解体しないと除去できず、大掛かりな対応が必要になります。

(写真:カビが進行し、石膏ボード裏面全体が黒カビに侵された状態。ボード紙面が剥がれ、触るとボロボロ崩れます)

以上のように、初期段階では見た目の変化が小さいため見落としやすく、知らないうちに進行していることがあります。日頃から壁の隅や家具の裏の様子を注意深く観察し、怪しい斑点やカビ臭に気付いたら早めに対処することが大切です。

石膏ボードのカビを安全かつ効果的に除去する方法

石膏ボードにカビが生えてしまった場合のカビ取り方法について、現場で実践できる安全で効果的な手順を説明します。小規模なカビであれば自分で対応可能ですが、広範囲の場合は専門業者のMIST工法などプロの技術を検討しましょう。

1.表面のカビ拭き取り(初期の軽度なカビ向け)

少量のカビであれば、アルコール(エタノール)除菌剤を使った拭き取りが有効です。ドラッグストアで売られている消毒用エタノールをスプレーし、清潔な布でポンポンと押さえるように拭き取ります。アルコールは揮発して石膏ボードをあまり濡らさずに済み、カビの芽を殺菌できます。ただし表面の菌を一時的に除去できるに過ぎず、ボード内部に根を張った菌糸までは殺せないため、再発のリスクは残ります。塩素系のカビ取り剤(次亜塩素酸ナトリウム配合)を使う方法もありますが、石膏ボードの紙を傷めたり漂白シミを残す恐れがあるので注意が必要です。

2.市販のカビ取り剤の使用

壁紙仕上げの石膏ボードで表面にカビが出ている場合、市販のカビ取りスプレー剤を使う手もあります。抗菌剤(こうきんざい)や防カビ剤が入った製品を選び、説明書に従って噴霧します。この際、こすらないことがポイントです。ハーツクリーン社の解説によれば、石膏ボードは水拭きし過ぎると材質を痛めるため、薬剤を吹きかけてカビ取り剤の力で落とす方法が適しています。噴霧後は擦らずに放置し、薬剤が浸透・殺菌したらそっと拭き取りましょう。作業時は必ずゴム手袋・マスク・保護メガネを着用し、窓を開けて換気しながら行ってください。

3.専門業者による除去(広範囲・深刻なケース)

カビが石膏ボードの広い範囲に及んでいたり、裏側にまで達している場合は、専門のカビ取り業者に依頼するのが安全確実です。プロは状況に応じて以下の方法で徹底除去します:

●部分解体と薬剤処理: 壁や天井の石膏ボードを必要最小限撤去し、内部の柱や断熱材などカビ発生源を露出させます。その上で業務用の強力な抗菌剤・殺菌剤を噴霧し、根こそぎカビを除去します。撤去したボードは廃棄し、新しいボードに交換します。

●空間除菌: 作業中に飛散したカビの胞子(ほうし)を空気清浄機やオゾン発生装置等で除去・分解します。これにより除去後の再空気感染リスクを下げます。

●MIST工法®による施工: 最近ではカビバスターズ社独自の*MIST工法®*が注目されています。MIST工法では専用の薬剤をミスト状(霧状微粒子)にして壁面に吹き付け、石膏ボードの内部深くまで薬剤を行き渡らせます。これにより見えないカビの根まで浸透して殺菌でき、表面をゴシゴシ擦ったり削り取ったりしなくてもカビを除去可能です。たとえば実際の住宅で、寝室の壁一面に広がった黒カビにMIST工法を実施したところ、壁紙を剥がさずに薬剤ミストが内部まで入り込み根付いたカビを除去できた例があります。施工後は壁の黒ずみやカビ臭も消え、住人から「壁を壊さずこんなに綺麗になるなんて」と驚かれたそうです。MIST工法は人体や建材に優しい薬剤を使いながら、従来法では難しい石膏ボード内部の除去と再発防止コーティングまで行える画期的な手法です。

4.防カビ剤の塗布・仕上げ

カビを除去した後は、再発を防ぐために防カビ施工を施します。具体的には、防カビ剤(抗菌剤)を壁面に噴霧または塗布し、素材に浸透させます。これにより、残存する微量なカビも抑制し、表面にカビ胞子が付着しても発育しにくい状態にします。プロの施工では、この防カビ処理までセットで行うのが一般的です。最後に石膏ボードを新しく張り替えた場合はパテ処理やクロス仕上げを復旧し、作業完了となります。

写真:専門業者が保護具を着用し、石膏ボード壁のカビに薬剤を噴霧して除去している様子。MIST工法により壁材を傷めず内部のカビまで処理できます)

上述のように、規模に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。小さなカビならアルコール拭きで対処し、大きな被害なら無理をせずプロに任せることで、石膏ボードを痛めず安全にカビを除去できます。

石膏ボードのカビ除去で注意すべきポイント

石膏ボードのカビ取り作業を行う際には、以下の注意点を守ることが大切です。誤った処置はかえって被害を拡大させたり、建材の損傷や健康被害につながります。

●安易に削り取らない: カビた部分をヘラやサンドペーパーで削り落とすのはNGです。石膏ボードの表面紙を剥がすと内部の石膏が露出し、強度低下や粉塵拡散を招きます。何より削る過程でカビの胞子が大量に空気中に飛散し、周囲に二次感染させる危険があります。見た目は取れても空気中に舞った胞子が別の場所で定着する恐れがあるため、擦ったり削ったりせず慎重に対処しましょう。

●水拭きは逆効果: 壁のカビを水拭きするのも避けてください。石膏ボードに水分が染み込み、かえって内部までカビを広げてしまう可能性があります。またボードが水を吸ってフニャフニャになり、最悪場合によっては壁が崩れてしまう危険もあります。清掃はアルコールやカビ取り剤を使い、できるだけ乾いた方法で行います。濡れ雑巾で何度も拭くのは厳禁です。

●漂白剤使用の注意: 塩素系漂白剤はカビの色素を分解して見た目を消す効果がありますが、石膏ボードには注意が必要です。強い薬剤が染み込むとボード紙が変色・劣化したり、塩素ガスが発生して危険です。使用する場合は必ず窓を開けて換気し、短時間で拭き取るようにします。また漂白剤で色が抜けても菌糸が死滅したとは限らないため、過信は禁物です。

●防護と隔離: カビ取り作業中は必ずマスク・手袋・ゴーグルを着用し、自身の健康を守ってください。特に黒カビ(クラドスポリウムやステンヒラマティなど)は胞子を吸い込むとアレルギーや喘息の原因になります。作業エリアは扉を閉め切るかビニールシートで隔離し、他の部屋に胞子が飛ばないようにします。エアコンや換気扇は停止し、作業後は使い捨て手袋や拭き取りに使った布は密封して廃棄しましょう。

●石膏ボードの状態確認: カビがひどい場合、石膏ボード自体が構造劣化していないか確認します。長期間湿気を帯びたボードは石膏が脆く崩れやすくなっていることがあります。指で軽く押してみてフワッとへこむ、ポロポロ粉が出てくる場合は交換を検討しましょう。無理にそのまま使い続けると、後で壁ごと崩落するリスクもあります。

●再発防止策の実施: 除去後に防カビ処理や乾燥を十分に行わないと、結局すぐにカビが戻ってきてしまいます。「カビを取って終わり」ではなく、後述する防カビ施工や環境改善までワンセットで対策しましょう。せっかく綺麗にしても再発しては徒労に終わってしまいます。

以上の点を踏まえ、安全第一でカビ除去作業を行ってください。判断に迷う場合や深刻なケースでは、早めに専門家へ相談するのが確実です。

カビを再発させないための施工上・環境上の対策

石膏ボードのカビ問題は、取り除いた後の再発防止も肝心です。一度カビを根絶しても、環境が同じままではまたすぐに繁殖してしまいます。以下に施工的な工夫と日常環境の改善、双方の観点からカビ再発を防ぐ対策をまとめます。

●防カビ剤・防カビ塗料の活用: リフォームや補修の際には、石膏ボードや下地木材に防カビ処理を施しましょう。市販の防カビ剤を散布したり、下地用の防カビ塗料を塗っておくことで、カビ胞子が付着しても発育しにくくなります。透明な防カビコート剤を壁紙の上から塗布する方法も有効です。長期にわたりカビの発生を抑制できます。

●調湿(ちょうしつ)素材の利用: 室内の湿度を一定に保つ調湿建材を取り入れるのも効果的です。例えば、壁紙を通気性・調湿性の高いもの(珪藻土クロスや通気クロス)にする、エコカラット等の調湿タイルを貼る、漆喰(しっくい)塗り壁にする、といった方法があります。石膏ボード自体も「ハイクリーンボード」など湿気を吸放出しやすい製品がありますので、湿気の多い場所ではそうした材料を選ぶと良いでしょう。適度な湿度調整機能があればカビの発生条件を抑制できます。

●徹底した換気と除湿: カビ対策の基本は湿度を60%以下に保つことです。日常的に換気扇や窓開けで空気を入れ替え、湿気を滞留させないようにします。特に梅雨時や夏場は除湿機・エアコンのドライ運転を活用して室内を乾燥気味に保ちましょう。押入れや倉庫など通風が悪い場所には換気口を設置したり、扇風機で強制換気する工夫も有効です。天気の良い日は窓を開け放ち、壁内に溜まった湿気も放散させます。結露しやすい窓際では断熱シートを貼ったり二重窓にすることで結露量を減らすことができます。「湿気をためない」環境づくりが再発防止の鍵です。

●水漏れ対策と点検: 建物の給排水設備や屋根・外壁の防水は定期的に点検し、漏水を未然に防ぎます。雨漏りしやすい箇所(屋上やベランダの防水シート、外壁のひび割れなど)は予防補修を行いましょう。万一水漏れが発生したら、石膏ボードが濡れていないか迅速に確認し、湿ったまま放置しないことが重要です。漏水後は壁の中までしっかり乾燥させ、防カビ剤を吹き付けておくと安心です。

●構造的な通気改善: 新築や大規模改修のタイミングでは、壁や天井の構造に通気層や換気システムを組み込むことも検討しましょう。壁体内換気システム(外壁通気工法)などを採用すると、壁内に侵入した湿気を屋外に排出でき、石膏ボード裏にカビが生えにくくなります。気密性の高い建物ほど計画換気の設計・施工が重要です。断熱材施工時も壁内に空気の流れが確保できるよう注意し、「乾きやすい構造」にすることでカビリスクを減らせます。

●日常のこまめなケア: 生活の中でも小さな心掛けでカビを防げます。例えば、結露した窓や壁はその日のうちにしっかり拭き取る、家具は壁から少し離して配置し空気を通す、押入れにはすのこや除湿剤を入れる、浴室の湿気を他の部屋に持ち込まないよう換気する、といった習慣です。また季節の変わり目には壁紙の隅や天井裏など普段見えない所を点検し、早期発見・早期対処に努めましょう。

これらの対策を組み合わせて実施することで、石膏ボードのカビ再発をぐっと減らすことができます。一度カビ被害に遭った場所ほど念入りな対策が必要です。「湿度」「栄養」「温度」のいずれかをコントロールすることがカビ予防の基本ですので、現場の状況に合わせて最適な環境改善を行ってください。

石膏ボードのカビとリフォームの関係 ~施工時に見落とさないために~

リフォーム工事の際には、既存の石膏ボードに潜むカビを見落とさないことが重要です。内装を新しく綺麗にしても、下地のボードにカビが残っていれば、後からまた表面に浮き出てきてしまいます。建物を長持ちさせるため、以下の点に注意しましょう。

●解体時の念入りチェック: 古い壁紙を剥がしたときや石膏ボードを撤去する際は、裏側や下地材にカビ痕がないかよく確認します。表面にカビが無くても、ボード裏が黒ずんでいたり断熱材がカビ臭い場合があります。特に過去に雨漏り・漏水歴がある部位や、外壁に面した壁で結露があった箇所は要注意です。石膏ボードの厚紙をめくって内部を調べることも必要に応じて行います。内部まで浸透したカビ(内部浸透型のカビ)は表面から見えにくいため、経験豊富な業者にカビ検査を依頼するのも良い方法です。

●カビを隠さない: リフォームの現場でありがちな失敗が、カビを除去せずに隠蔽してしまうことです。例えばカビ臭がする石膏ボード壁にそのまま新しい壁紙を上貼りしたり、表面の黒ずみをシーラーで封じ込めてペンキ塗装してしまうケースです。一見綺麗に仕上がっても、密閉された内部ではカビが生き残り、暗く湿った壁内でさらに広がります。そして数ヶ月〜数年後、新しい壁紙にまたシミが浮いてきたり、塗装が剥がれてカビが再発します。実際「リフォームしたのにまたすぐカビが出た」と相談を受け、内部に残ったカビが原因だった…という事例は珍しくありません。見た目だけ綺麗に繕っても根本解決にならないことを肝に銘じましょう。

●再発防止を組み込んだ施工: リフォーム時には、既存カビの除去はもちろん、構造的なカビ対策も施しておくことが肝心です。石膏ボードを新しく張り替える際は、防カビ処理済みの材料を使ったり、下地に防湿シートを施工する、通気胴縁を設ける等の配慮をします。特に断熱材を充填する壁では、室内側に防湿フィルムを貼り気密処理を行うことで、壁内に湿気が入らないようにします。また、計画換気が十分機能するよう換気経路を確保し、「カビが育たない壁づくり」を目指します。リフォームは壁の内部にアプローチできる貴重な機会です。このタイミングでカビ対策を織り込んでおけば、後々まで安心です。

●怪しい臭い・シミは見逃さない: 工事中にカビ臭を感じたり、石膏ボード表面に妙なシミが出ている場合は、背後にカビが潜んでいる可能性があります。クロスを貼り替えるだけでなく、その下地ボードを交換するか、防カビ工事を施すよう施主に提案しましょう。内部まで黒く侵食されたボードは交換が無難です。費用を抑えたいからと無理に残しても、結局後で大きな手直し費用が発生しかねません。プロとして、カビ被害は早めに伝えて適切な対処を提案することが信頼に繋がります。

●専門業者との連携: リフォーム業者でカビ対策に不安がある場合、カビ取り専門業者と協力するのも一手です。カビの見極めや除去ノウハウを持つ業者とタッグを組めば、リフォーム中のカビ問題にも的確に対応できます。カビ検査で壁内の微生物レベルを測定したり、必要に応じて部分的なMIST工法施工を依頼することも可能です。住まい全体の性能向上と合わせ、カビの無い清潔な環境を提供できれば、顧客満足度も高まるでしょう。

以上の点を意識してリフォームを行えば、「綺麗にしたのにまたカビだらけ…」という残念な事態を防ぐことができます。せっかくの改修工事を台無しにしないためにも、下地のカビを見逃さず、根本から対策することが重要です。

カビバスターズ福岡の対応事例:現場調査から除去・防カビ施工まで

最後に、カビ取り専門業者であるカビバスターズ福岡が石膏ボードのカビ問題にどのように対応するか、その一例を追ってみましょう。ここでは架空の事例ですが、実際の現場を想定して調査→除去→防カビ処理までの流れをご紹介します。

〈事例:福岡市内の飲食店 天井裏の石膏ボード黒カビ〉

ある飲食店の店長から「天井からカビ臭がする」との相談が寄せられました。カビバスターズ福岡のスタッフが現地調査に伺うと、天井の石膏ボードにシミがあり、押し上げ板を外して裏側を確認したところ広範囲に黒カビが発生していました。原因は老朽化したエアコンのドレン配管からの水漏れで、長期間にわたり天井裏に結露水が落ち続けていたことが判明しました。

(写真:天井裏の石膏ボードにびっしりと黒カビが発生している様子。照明器具周りやボードの継ぎ目が黒く変色している)

1. 現場調査と見積もり: 専門スタッフが含水率計や内視鏡カメラを使って被害範囲を詳しく調査しました。石膏ボード裏のカビは想定以上に広がっており、一部の木製下地にも白カビが確認されました。店長様へ状況を報告し、「石膏ボードを部分撤去してのカビ除去 + MIST工法による殺菌 + 防カビコーティング」という対策プランをご提案。併せて原因の配管漏れ修理も手配いただくようお願いしました。お見積もりと工程を説明し、ご納得いただいた上で施工日程を決定しました。

2. カビ除去作業: 定休日を利用し、カビ除去作業を実施しました。店内の調理器具やテーブルをしっかり養生シートで覆い、作業エリアを隔離します。作業スタッフは防護マスク・防護服を着用し、安全確保。まず天井の石膏ボードをカビがひどい部分中心に数枚取り外しました(ボード撤去)。露出した裏側の構造体にも黒カビが付着しているため、ブラシと業務用バキュームでカビの表層を丁寧に除去しました。次にカビの根を絶つため、MIST工法専用の機材で抗菌剤ミストを空間と構造体全体に噴霧しました。ミストが細かな隙間や断熱材の裏まで行き渡り、目に見えない菌糸まで徹底的に殺菌します。薬剤には揮発性溶媒が使われるため、施工後の拭き取りは不要で、擦らずともカビを除去できました。

3. 防カビ仕上げと復旧: ミスト噴霧後、数時間置いて薬剤を乾燥・定着させます。十分に殺菌が行われたことを確認したら、取り外した箇所に新しい石膏ボードを張り戻しました。復旧したボードおよび周辺の既存ボードに対して、仕上げに防カビコーティング剤を吹き付けます。天井全体をまんべんなくコートし、これで今後しばらくはカビが生えにくい状態になりました。最後に天井表面を既存クロスと違和感なく補修し、養生を撤去して作業完了です。作業後には室内の空気清浄機を稼働させ、浮遊胞子の除去も実施しました。

4. 再発防止の確認と提案: 店長様立ち会いのもと仕上がりを確認していただきました。黒ずんでいた天井は綺麗に蘇り、気になっていたカビ臭もほとんど無くなりました。「これで安心してお客様を迎えられる」と大変喜んでいただきました。最後に再発防止策として、エアコン配管の定期点検や、営業後に除湿機を稼働させて天井裏の湿度を下げる運用を提案しました。カビバスターズ福岡では施工後も必要に応じてフォローアップし、長期的なカビ対策のパートナーとしてサポートいたします。

…以上がカビバスターズ福岡の対応事例です。このように原因究明から除去・予防まで一貫してプロの手で行うことで、石膏ボードのカビ問題を根本から解決できます。「自力では手に負えない」「何度掃除しても再発する」という場合は、無理せず専門業者に相談することをおすすめします。

まとめ

石膏ボードに発生するカビは構造的な理由から起こりやすい厄介な問題ですが、適切な原因究明と対策により防ぐことが可能です。日頃から湿気管理と点検を怠らず、万一カビが発生したら早めに安全な方法で除去しましょう。現場の管理者や施工担当者の皆様は、本記事の解説を参考に、大切な建物をカビ被害から守ってください。カビの再発を防ぐ施工や環境改善についてお困りの際は、ぜひカビバスターズ福岡までご相談ください。快適で清潔な環境づくりを全力でサポートいたします!

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------