雨の日の上棟はカビに注意!雨の日の上棟リスクと含水率測定の重要性とは

2025/03/29

雨の日の上棟で大丈夫?カビ発生リスクと含水率チェックの重要性

こんにちは、カビ取り・防カビの専門業者「カビバスターズ福岡」です!新築住宅の一大イベントである上棟(じょうとう)の日にあいにくの雨が降ってしまったら…施主としてはとても心配になりますよね。「建材が濡れたままで大丈夫かな?」「新築なのにカビが生えたりしない?」と不安になるのは当然です。でもご安心ください。この記事では雨の日の上棟で起こりうる問題点と対策について、専門知識を交えながら分かりやすく解説します。

上棟直後の構造材や床合板が雨で濡れてしまった場合に何が起こるのか、含水率(木材中の水分量)のチェックがなぜ重要なのか、そしてカビを防ぐために工事現場でできる正しい対応方法をまとめました。難しい用語には( )で補足説明を入れつつ、一般の方にも理解しやすいよう丁寧に説明しますのでご安心ください。大切な新築住宅をカビやシロアリから守るため、一緒にポイントを見ていきましょう!

目次

上棟とは何か?雨天上棟が起こる背景

まず上棟(じょうとう)とは、新築住宅で柱・梁(はり)など建物の骨組みを組み上げる建方作業のことです。棟上げ(むねあげ)や建前(たてまえ)とも呼ばれ、家づくりの中でも特に記念すべきイベントですよね。上棟の日には、施主(建築主)や大工さんたちで工事の無事を祈る上棟式を行う習わしもあります。

本来、上棟作業は雨が降らない日に行いたいものです。しかし現実には雨天上棟(雨の日に上棟)も珍しくありません。その背景にはいくつか理由があります。

●建築スケジュールの都合: 上棟の日程はクレーンの手配や大工さんの人員スケジュールなど多くの要素が絡みます。「この日しか上棟できない」という状況では、小雨程度なら強行せざるを得ないこともあります。

●日取りや縁起を優先: 大安など縁起の良い日に上棟したいと日程を決めていた場合、多少の雨なら決行するケースもあります。

●現場監督の判断: 実際に「雨ですが上棟しますか?」と尋ねても、現場監督から「大丈夫です、この程度の雨なら問題ありません」と言われることもあります。後述しますが、最近の木材は乾燥材(十分に乾燥させた木材)なので多少の雨ならすぐには水を吸わないというのが理由です。

確かに、建築に使われる木材は工場で乾燥処理され含水率20%以下の乾燥材となっています。乾燥材は表面に水を弾く性質があり、雨に少し濡れてもすぐ構造強度に影響が出るわけではありません。とはいえ「多少の雨だから大丈夫」と油断は禁物です。長時間あるいは大量の雨にさらされれば木材も徐々に水分を吸収してしまいます。

そのため現場では、急な雨に備えてブルーシートで骨組み全体を覆う養生(ようじょう)措置を取るのが普通です。上棟直後で屋根や壁がまだ無い状態でも、シートで家全体を包み込むようにしてできるだけ雨が構造材に当たらない工夫をします。養生がしっかりされていれば、小雨程度の雨天上棟なら大きな問題に発展しにくいでしょう。

しかし重要なのは、「濡れたまま放置しない」ことです。たとえ上棟作業中に雨に降られても、その後晴れ間を見てしっかり乾燥させる・含水率を測定するなどの対策を怠らないことが肝心です。乾燥材とはいえ、何日も雨にさらされっぱなしでは品質に良くない影響が出るのは確かです。この後の章では、もし雨の日の上棟で床合板や木材が濡れてしまった場合に起こり得る問題点を具体的に見ていきましょう。

雨の日の上棟で起きやすい問題点

上棟直後の建物は柱や梁など構造体がむき出しで、1階部分には床下地の合板が張られていることが多いです。屋根や外壁が未完成のため、雨が降るとこうした構造材が直接濡れてしまいます。では、雨天上棟で建材が濡れてしまった場合、どんな問題が起きやすいのでしょうか?主なリスクを挙げます。

① 木材の含水率上昇によるカビ・腐朽リスク

木材や合板(ごうはん、木の板を何層にも接着した建材)は通常、乾燥した状態で使われています。しかし雨に濡れると急速に水分を吸収して含水率が上昇してしまいます。普段は含水率14~15%程度で安定している構造用合板も、雨ざらしになるとそれを大きく超える含水率になります。問題なのは木材内部まで湿った状態が長く続くことです。木材中の水分量(含水率)が20%を超える状態が続くとカビや木材腐朽菌が発生しやすいと言われています。実際、雨で濡れた合板はカビにとって格好の繁殖環境となり、放置すれば合板の劣化・腐敗が進む危険性が高まります。一度内部まで湿ってしまった木材は耐久性が落ち、さらに腐朽が進むと構造強度にも影響しかねません。乾燥材だからといってびしょ濡れのまま何日も放置すれば、一気にカビ・腐朽リスクが高まる点に注意が必要です。

② 材料の変形(反り・膨張)による構造や仕上げへの影響

水分を含んだ木材は、乾燥する過程で反り(そり)や膨張といった形の変化を起こす場合があります。特に床下地の合板は水平で水が溜まりやすく、壁よりも濡れやすいぶん変形も起きやすいと言われます。一度濡れた合板が十分乾燥しないまま次の工程(フローリングを貼る等)に進んでしまうと、内部に残った水分が抜けきらず合板が膨れて床材を押し上げたり、隙間や段差が生じたりする恐れがあります。実際、「濡れた下地合板の上にフローリングを施工したら、後から床板に黒カビの点々が発生した」というケースも報告されています。このように雨濡れによる構造材の寸法変化は、後の仕上がり不良や構造強度低下の原因になりかねません。

③ シロアリなど害虫被害のリスク

木材が長期間湿った状態にあると、シロアリなどの害虫も発生しやすくなります。シロアリは湿気を好み、湿った木材をエサに繁殖します。特に木材含水率が20%以上で湿度が高い環境はシロアリや腐朽菌が活動しやすく、木材の強度低下とともに被害が進行するとされています。新築工事中に大量の雨で土台や柱が濡れ、そのまま乾燥不十分だと、完成後数年で床下や構造材がシロアリ被害を受けるリスクも高まります。せっかくの新築が見えないところで食害されては大変です。

以上のように、雨天上棟で建材が濡れたままになっていると:

●カビ発生や木材腐食による構造劣化

●木材の変形による仕上げ不良

●シロアリ被害など長期的な劣化リスク

といった様々な問題につながる恐れがあります。

特に「木材が常に湿った状態」が続くことが一番危険です。長雨で乾かない日が何日も続くと、木材内部にまでカビの菌糸(きんし:カビの根のような部分)が入り込み、腐朽(腐れ)が進行する可能性があります。建物の耐久性・耐震性が損なわれ、長期的には重大な構造上の欠陥を招きかねません。

こうしたリスクを防ぐためには、「できるだけ木材を雨に濡らさない工夫」と「濡れてしまったら速やかに乾燥・カビ対策を行う」ことが重要です。

次の章ではまず、雨で濡れた木材の湿り具合を判断するための「含水率」という指標について説明します。カビ対策のカギとなるポイントなので押さえておきましょう。

「含水率」とは?測定方法と基準値

含水率(がんすいりつ)とは、その名のとおり木材に含まれる水分の割合(%)を指します。難しく言うと「木材中の水分重量を乾燥した木材重量で割ったもの」ですが、簡単に言えば木の湿り具合を示す数値です。例えば含水率0%なら完全乾燥、50%なら木材自体の半分の重さの水分を含む状態、というイメージです。

雨天上棟後の対応を考える上で、この含水率を把握することがとても重要になります。なぜなら含水率を測れば木材が十分乾燥しているか、まだ湿っているかを客観的に判断できるからです。目で見たり触った感じでは乾いたように思えても、中に水分を多く抱えている可能性があります。数値で確認することで「次の工事に進んでも大丈夫な状態か」をきちんと見極められるのです。

含水率の測定方法

現場で一般的に行われているのは「木材用含水率計(木材水分計)」と呼ばれる専用の測定器を使う方法です。計測器の先端に突き出たピン(針のような電極)を木材に差し込んだり、あるいは板に当てたりして、木材内部の水分量をパーセンテージで表示してくれます。最近は小型のデジタル式水分計も市販されており、ホームセンターやネット通販でも数千円程度から購入可能です。簡易なモデルでも木材表面から深さ5mm程度の水分は測定できるので、施主が自分で含水率をチェックしてみることも一つの手でしょう。

ただし本格的に正確な数値を測るには、精度の高い計測器が必要になります。高周波を利用するタイプなど高性能な含水率計は数万円以上するものもあります。そのため確実に測定したい場合は、現場監督さんやホームインスペクター(住宅診断の専門家)に依頼するのが安心です。

実際、多くの工務店やハウスメーカーでは上棟後に必要に応じて木材の含水率測定を行っています。現場監督が測定結果を施主に教えてくれる場合もありますので、「今どのくらい湿っていますか?」と聞いてみるのも良いでしょう。

測定するときは、床下地の合板や柱など複数の箇所で行うのが望ましいです。雨の当たり具合にムラがあるため、1階・2階それぞれで数点ずつ測ると安心です。例えばある工務店では、雨に降られた翌日に1棟あたり各階5カ所ずつ測定記録するそうです。測定結果は「含水率○○%」という形で数値化されます。その数値を基に「もう乾燥したから次に進んで大丈夫」「まだ湿っているから乾燥を継続しよう」と判断していくわけですね。

含水率はいくつならOK?カビの発生ライン

では実際問題として、木材含水率が何%なら安心して工事を進められるのでしょうか。業界でよく言われる目安を紹介します。

●理想は20%以下: 木造住宅の構造材では含水率20%以下が乾燥した良好な状態の目安とされています。多くの専門家が「断熱材を入れる段階(上棟後しばらく経った段階)で20%以下が望ましい」と述べています。上棟直後に雨で一時的に含水率が上がっても、その後晴天が続けば工事中に自然と20%以下に下がっていきます。要は次の工程(壁や断熱材で木材を覆ってしまう前)までに20%以下に乾けばOKという考え方です。

●30%超なら要注意: 時には長雨で一時的に含水率が大幅アップすることもあります。さすがに30%以上ともなるとかなり濡れた状態です。このため住宅診断の現場では「最低でも含水率30%以下になっているか確認しましょう」と指摘されます。もし30%を超えるようなら、工期を調整してでも十分乾燥させる措置を取る必要があります。

●参考: 非常に低い実測例も: 現場で徹底した雨養生(防水シートで覆うなど)を行ったケースでは、含水率が6~10%台という非常に乾いた値が測定された例もあります。家全体をシートで囲って雨を防ぎ、その後しっかり乾燥させた結果です。このように手間をかけてきちんと乾燥させれば、新築時に含水率10%以下という理想的な状態も十分可能です。

まとめると、上棟後の構造材は「できれば20%以下、少なくとも30%以下」に乾燥させてから次の工程へ進むことが大切です。その判断材料として含水率測定が役立つわけですね。含水率が適正レベルまで下がっているのを確認できれば、施主としても安心して工事を見守れるでしょう。

含水率が高いまま工事を進めるリスク

もし測定の結果、木材の含水率がまだ高い状態(20%以上)なのに十分な乾燥期間を取らず工事を続行してしまうと、後々どんなリスクがあるのでしょうか。ここでは「湿ったまま放置すると起こり得るトラブル」を改めて整理してみます。

カビの発生と健康被害

湿った木材をそのままにしておくと数日~1週間程度で表面にカビが生え始めることがあります。カビの胞子(空気中に漂う種のようなもの)は常にどこにでも存在しており、湿度と温度が高まると一気に繁殖を始めるためです。特に夏場など気温が高い時期は「雨+高温多湿」の条件で異常な速さでカビが増殖します。

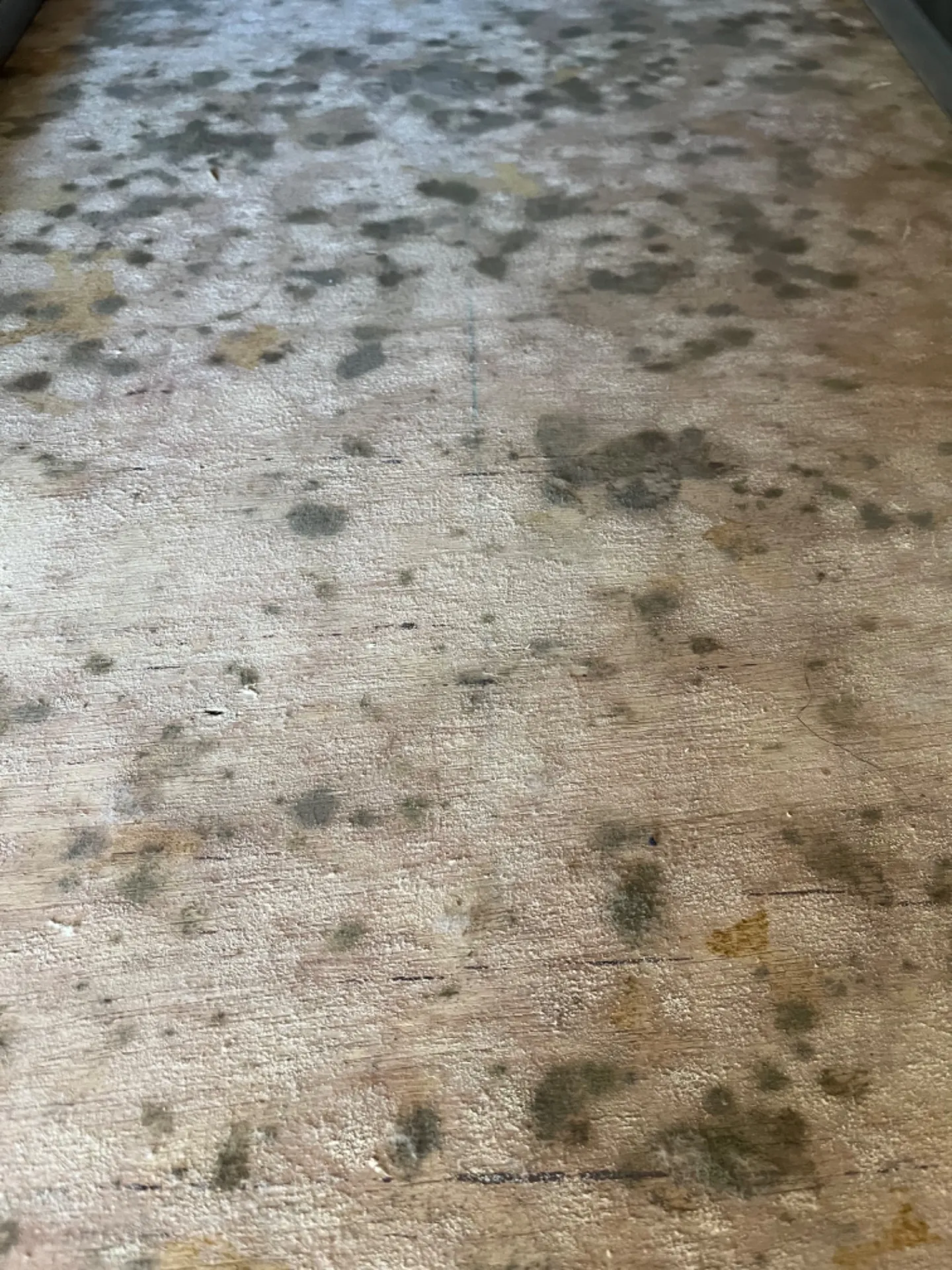

カビが繁殖すると木材の表面に黒や白、緑っぽい斑点(はんてん)状の汚れが現れてきます。最初は雑巾で拭けば落ちる程度の薄い汚れでも、放置すると色素が沈着してシミになり、頑固なカビ汚染になってしまいます。さらにカビが育つ過程でカビ臭(かびくさ)い嫌な臭いを放つようになります。湿っぽくカビ臭い独特の臭気で、これはカビから発生する揮発性有機化合物(VOC)が原因です。建築途中で構造材にカビが繁殖すると、その臭いが木材に染みつき、家が完成した後も室内でカビ臭さを感じる原因になりかねません。「最近現場が妙にカビ臭い…」と感じたら要注意です。

そしてカビ発生で怖いのが住む人の健康被害です。カビが生えた状態を放置すると無数のカビ胞子が空気中に飛び散ります。それを入居後に吸い込んでしまうと、アレルギー症状(くしゃみ・鼻水・目のかゆみ等)や喘息の悪化、さらには肺炎など呼吸器疾患を引き起こす可能性があります。特に免疫力の弱いお年寄りや小さいお子さんがいるご家庭では深刻な健康リスクとなります。新築なのに家の中でカビのせいで咳や鼻炎が止まらない…なんてことは避けたいですよね。

建物の劣化・構造への影響

カビは見た目の汚れや臭いだけでなく、木材をゆっくり腐食させて構造強度を低下させる厄介者です。木材がカビに侵されると同時に、木を分解する木材腐朽菌も繁殖しやすくなり、やがて柱や梁といった構造部分が脆くなる恐れがあります。長期間放置すれば建物の耐久性・耐震性に影響し、大がかりな補修工事が必要になるケースも考えられます。完成後に見えない床下などでカビが広範囲に及べば、美観を損ねるだけでなくリフォーム費用もかさんでしまいます。新築から数年で床がブカブカする、壁内で腐れが進んでいた…なんて悲劇は絶対に避けたいものです。

また先述のように木材が湿気を帯びたままだとシロアリなどの害虫も呼び込みます。シロアリ被害と木材腐朽は、日本の木造住宅の寿命を縮める二大要因です。シロアリ自体は施工中すぐ発生するわけではありませんが、「湿った木材」が放置されれば将来的にシロアリの格好の餌場となってしまいます。せっかく丈夫な構造材も、カビとシロアリに侵されては台無しですよね。

引き渡し後のトラブル・紛争

建築中に発生したカビをいい加減に処理してしまうと、施主と施工会社のトラブルに発展するケースも少なくありません。例えば、家の引き渡し後に床下からカビ臭がするのに気づき「これは施工ミスでは?」ともめたり、壁の中のカビ汚染が原因で工事が一時中断、引き渡しが大幅に遅れる…といった事態も報告されています。カビ問題が原因で補修の責任を巡って裁判沙汰になるケースもゼロではありません。

大切なマイホームの完成が遅れたり、余計なストレスを抱えたりしないためにも、建築中のカビは見逃さず早期に対策することが肝心です。「まだ工事中だから少しくらいカビても平気かな…」などと甘く考えて放置すると、後々深刻な被害につながる恐れがあるのです。

以上のように、雨天上棟で濡れた木材に発生したカビを放置するのは百害あって一利なしです。逆に言えば、早い段階で適切に対処すればカビの被害は最小限に食い止めることができます。では具体的にどんな対策を取ればよいのでしょうか?次の章で、雨で濡れた場合の適切な乾燥方法やカビ対策のポイントを解説します。

雨天上棟後に行うべき適切な対応策

雨の日の上棟で床や柱が濡れてしまった場合、肝心なのは「いかに早く乾燥させてカビを予防するか」です。ここでは現場で実践できる乾燥方法や防カビ処置のポイント、そして必要に応じて専門業者に頼るタイミングについてご紹介します。

まずは徹底的に乾燥!

カビ対策の基本は何と言っても乾燥です。雨で濡れたら、できるだけ早く乾燥作業に取りかかりましょう。具体的な乾燥方法の例を挙げます。

●水たまりの除去: 床下地の合板上に水が溜まっていたら、モップや雑巾で速やかに拭き取ることが第一です。放置すると木材がどんどん水を吸ってしまいますので、「濡れっぱなしの時間」を極力短くするのがポイントです。

●自然換気を活用: 雨が上がったら現場の風通しを良くするよう心がけます。まだ壁や窓がない段階でも、周囲を覆っているシートを一部めくって風を通したり、扇風機で外気を取り込むなどして空気を循環させましょう。晴れた日には建物の開口部(窓や玄関など)を全開にして、湿気を積極的に逃がします。自然の風と太陽の日差しは何よりの乾燥剤になります。

●強制換気・送風: 天候が曇りがちな場合でも、業務用のサーキュレーター(送風機)や大型扇風機を使って強制的に送風すると乾燥が促進されます。床下や壁の合板にも風が当たるよう送風機の向きを調整しましょう。建材内部に残った湿気も、空気の流れで徐々に抜けていきます。

●除湿機の導入: 周囲がある程度囲われてきて室内空間ができている段階なら、業務用除湿機を稼働させる手もあります。特に梅雨時など外気自体が湿っている場合、密閉に近い空間で除湿機を使うと驚くほど水が取れます。小型の家庭用除湿機でも狭い範囲なら効果があります。

乾燥にかける期間は天候や濡れ具合によりますが、「含水率が適切なレベル(20%前後)まで下がるまで」続けるのが理想です。見た目は乾いたように見えても、内部に湿気が残っていることがあります。含水率計を活用し、数値で確認するのが確実ですね。「しっかり乾燥した」と確認できてから次の工程へ移る——このひと手間がカビ発生を防ぎ、後々の安心につながります。

雨に備えた養生と防水対策

雨が続きそうな予報が出ている場合や梅雨時期の工事では、事前に防水・防湿対策を講じておくことも大切です。例えば上棟直後に柱や合板を覆う防水透湿シート(商品名: タイベックシート等)を仮貼りしておくと、かなりの雨を防げます。床についても雨養生用のブルーシートを広げてテープで留め、濡れないようカバーしておきます。最近では撥水加工された合板(最初から表面に防水剤を塗ってある合板)を使う現場もあります。

また、工事中ずっと長雨が続くようなら思い切って工期を調整し、雨の日は無理に作業しない決断も必要でしょう。施主としても「雨がひどい日は無理せず養生してくださいね」と声掛けし、現場がしっかり対策してくれるよう促すことが肝心です。実際、「乾燥材だから多少濡れても平気」と油断して養生が不十分だと長雨でカビの原因になり品質に影響が出てしまう、と住宅診断の専門家も指摘しています。

軽度なカビの除去と防カビ処理

万全を期していても、どうしても雨濡れからカビが発生してしまう場合もあります。万一構造材にカビが生えてしまったら、見つけ次第早めに除去し、防カビ処理を施しましょう。軽度な初期のカビであれば、自分たちで対処できるケースもあります。

●エタノールで拭き取る: 木材表面に点在する程度の軽いカビであれば、消毒用エタノール(アルコール)を染み込ませた布で拭き取るのが有効です。エタノールはカビを殺菌しつつ木材をあまり傷めず、揮発して水分を残さない利点があります。ゴム手袋・マスクを着用し、カビを拭き取った布はビニール袋に密封して廃棄しましょう。

●市販のカビ取り剤を使う場合: 住宅用のカビ取り剤(塩素系漂白剤など)は即効性がありますが、木材に使う際は注意が必要です。塩素系薬剤は木材を漂白してシミにしたり、液体成分が木に染み込んで再び湿らせてしまう恐れがあります。どうしても使用する場合は目立たない所で試し、処理後は水拭きで薬剤を中和・除去してください。その際また木材が濡れるので、処理後は改めて乾燥させるのをお忘れなく。

●カビ除去後の殺菌仕上げ: 表面のカビ汚れを取り除けたら、仕上げに防カビ剤やアルコールスプレーで木材表面を拭き、残った胞子を殺菌します。市販の防カビスプレー(アルコールベース)なども有用です。ただし根が深いカビは表面をきれいにしただけでは再発することがあります。作業後しばらく様子を見て、また黒い斑点が浮いてくるようならより徹底した対策が必要です。

大事なのは、「見えるカビを取ったらそれで終わり」ではなく「再発させないこと」です。木材内部に根を張ったカビは、素人の処理では完全に取り切れない場合があります。雑巾で拭いたり家庭用カビキラーを吹き付けたりするだけでは、表面の色が薄くなるだけで根本解決にならないケースも少なくありません。特に大引き(おおびき:床を支える太い横木)や合板の裏側に広範囲なカビが発生した場合は、専門的な防カビ工事をしないと繁殖が進む可能性が高いと言われています。市販レベルの対処で済むのは初期の軽いカビまでで、広範囲・根深いカビにはプロの力が必要と考えたほうが良いでしょう。

専門業者に相談すべきタイミング

では、どんな場合にカビの専門業者へ依頼すべきでしょうか。判断の目安を挙げてみます。

●カビが広範囲に及んでいる: 床下全面にびっしり黒カビが生えている、生乾きの柱や梁にまでカビが見られる…といった場合は迷わずプロに連絡しましょう。自力では手に負えないレベルです。専門業者ならカビの種類や広がりを調査し、適切な除去方法を提案してくれます。

●何度掃除しても再発する: 表面を拭いても数日経つとまた黒い斑点が浮いてくるような場合、木材深部にカビ菌の菌糸が残存している可能性があります。アルコール拭きでも抑え込めないカビは、プロの薬剤処理が必要です。

●カビ臭が取れない: 現場のカビ臭さがいつまでも抜けない場合も注意です。目に見えるカビを除去しても臭いが残る時は、見えない部分で繁殖が続いている証拠かもしれません。この場合も専門業者が持つ強力な抗菌剤やオゾン消臭機などの出番です。

●施工業者の対応に不安がある: 工務店から「大丈夫ですよ」と言われたもののやはり不安…というケースもあるでしょう。第三者の専門家に現場をチェックしてもらえば、カビの有無や必要な対策が明確になります。カビ専門業者は科学的な検査によって安全レベルまで汚染が下がったか確認してくれるので安心感が違います。

カビは放置しても自然には消えてくれません。「少しでも不安を感じたら早めに専門家に相談」が鉄則です。幸いカビ問題に特化したプロ集団が各地にいますので、無理に自分で抱え込まず頼るのが賢明です。

それでは次に、福岡で雨濡れ現場のカビ除去を数多く手掛けているカビバスターズ福岡のケースを見てみましょう。雨天上棟後に床下地合板にカビが発生し、当社に対策を依頼いただいた際の仮想事例をもとに、具体的な対応の流れをご紹介します。

【事例】雨天上棟で発生したカビトラブル

ここからは実例として、「上棟直後からの長雨で新築現場にカビが発生してしまったケース」を取り上げます。これは架空のシナリオですが、実際に起こり得るトラブルですので「もし自分の家で起きたら…」という視点でご覧ください。

〈ケース概要〉: 福岡市内の新築木造住宅。上棟の翌日から数日にわたり強い雨が降り続き、1階床の構造用合板および大引きが雨水でびしょ濡れになった。養生不足もあって床下に水たまりができ、ようやく天気が回復した数日後、施主が床下点検をしたところ合板の裏面や大引きに黒カビが点々と発生しているのを発見。すぐに施工会社に相談したが明確な対応策が示されなかったため、施主はカビ専門業者であるカビバスターズ福岡に調査と除去を依頼した。

上記のような状況で、カビバスターズ福岡はどのように問題解決にあたるのでしょうか?次の章で、当社が行う調査・カビ除去・防カビ施工の手順を追ってみます。

カビバスターズ福岡の検査・含水率チェックと防カビ施工

カビバスターズ福岡は、建築中の木材カビに特化した専門業者です。先ほどの事例に沿って、当社が実施する一連の作業の流れを4つのステップに分けてご紹介します。

1. 現地調査と含水率チェック

専門スタッフが現場に赴き、まず被害状況を目視と機器で徹底調査します。床下にもぐって合板の裏側や木部全体をくまなく確認し、カビの繁殖範囲を把握します。同時に木材の含水率測定も実施。依頼時点でこの現場の含水率は各所で25%前後と高めで、床下から明らかなカビ臭も感じられました。カビの種類を特定するため、必要に応じて表面のサンプル採取を行いカビ菌検査(培養試験)に回すこともあります。このケースでは広範囲に黒カビ(クラドスポリウム属と思われる)が見られたため、「早急なカビ除去と再発防止策が必要」と判断しました。

2. カビ除去作業(MIST工法Ⓡによる洗浄)

作業に入る前に、カビの胞子が周囲に飛散しないよう防護シートで作業エリアを隔離し、業務用空気清浄機や集じん機を設置します。つづいて当社独自のMIST工法Ⓡによる除去作業を開始します。MIST工法(ミストこうほう)とは、特殊な薬剤を霧状に噴霧して木材内部に浸透させ、カビ菌を根こそぎ殺菌する工法です。研磨や削り取りを行わず木材を傷めないままカビだけを除去できるのが特徴です。今回も床下地合板と大引きのカビ部分に専用の薬剤を細かいミスト状に噴霧し、木材の奥深くまで浸透させました。使用する薬剤は環境や人体に優しい成分ですが、カビの菌糸に対しては強力な殺菌力を持っています。一定時間薬剤を浸透させた後、表面のカビ汚れを拭き取り、必要に応じてHEPAフィルター付きバキュームで木材表面を清掃します。これらの工程により見た目には黒い斑点が消え、木材がきれいな状態になりました。

3. 防カビ施工(再発防止処理)

カビを除去した後は、再発を防ぐための処理を行います。MIST工法の強みの一つは、除去と同時に防カビ剤によるコーティングまで一貫して実施できる点です。先ほど噴霧した専用薬剤には防カビ成分も含まれており、処理後の木材表面に目に見えない抗カビバリアを形成します。この防カビ加工によって、再びカビ菌が付着・繁殖するのを長期間にわたり抑制できます。また施工箇所の含水率が十分低下しているか最終チェックを行い、問題なければ作業完了となります。必要に応じて作業後に再度カビ菌検査を実施し、空気中のカビ胞子量が安全レベルまで下がったことを科学的に確認することもあります。今回のケースでは除去・防カビ施工後、含水率は15%まで低下し、あれほどこもっていたカビ臭もほとんど感じられなくなりました。

4. 結果の確認と報告

全ての処置が終わった後、施主様と施工会社の現場監督さんにも立ち会いいただき処理結果を確認してもらいました。肉眼ではカビ汚染が跡形もなく消え、木材の状態も良好です。防カビ施工済みであること、通常の生活環境下で再発しにくいことを説明し、作業前後の写真を添えた報告書も提出しました。施主様からは「これで安心して工事を進められます」とホッとした表情でお言葉をいただきました。施工会社の監督さんも「専門業者に頼んで正解でした。我々ではここまで徹底的な対応は難しかったので助かりました」と仰っていたそうです。

以上がカビバスターズ福岡による一連の対応事例です。このケースでは早期に専門業者へ依頼し適切な処置を行ったことで、カビ被害を最小限に抑え、工事を無事再開することができました。

新築工事中に思わぬ雨続きでカビが発生してしまっても、適切に対処すれば怖くありません。当社では他にも、上棟後の長雨でカビが発生した現場のご相談を多数承っております。「もしかしてうちもカビが…」と不安な方は、遠慮なくご相談ください。

まとめ:雨の日の上棟でも正しい対策で新築住宅を守ろう!

最後に、本記事の内容を簡単にまとめます。

●上棟(棟上げ)は建物の骨組みを組み上げる作業日で、雨の日に当たってしまうこともある(雨天上棟)。スケジュールの都合や縁起を担ぐ事情で小雨なら決行される場合も。

●木材は乾燥材なので多少の雨ならすぐに大きな影響は出ないが、長時間濡れたままにすると含水率が上がり問題が起きる。

●雨の日の上棟で起きやすい問題は、床合板や柱の含水率上昇によるカビ・腐朽リスク、乾燥過程での木材の変形、さらにシロアリ被害など長期的な構造劣化リスク。

●含水率(木材中の水分量)を測定して適切に乾燥できているか確認することが重要。20%以下が乾燥した良好な状態で、30%を超えるようなら要乾燥措置。

●濡れたまま工事を進めると、構造材にカビが発生し健康被害や家の耐久性低下を招く。腐朽やシロアリも発生しやすくなり、新築カビによる引き渡し後のトラブルにもつながる恐れ。

●雨天上棟後の適切な対応策は、速やかに乾燥作業を行うこと(拭き取り・換気・送風・除湿機などフル活用し含水率20%以下を目指す)と、十分乾くまで次工程を延期する判断。事前に養生シートで覆う対策や、防水合板の使用なども有効。

●万一カビが発生してしまったら、早期に除去と防カビ処理を行う。軽度ならエタノール拭き取りなど自分でできるが、広範囲・再発する場合は専門業者に相談するのが安心。

●カビバスターズ福岡では、含水率チェックからカビ除去(独自のMIST工法Ⓡによる洗浄)・防カビ施工・再発防止措置まで一貫して対応可能。プロの力で大事な新築住宅をカビから守ります。

雨の日の上棟は心配になりますが、正しい知識と対策があれば必要以上に恐れることはありません。ポイントは「濡らさない工夫」と「濡れたらしっかり乾かす・チェックする」ことです。施工業者任せにせず施主自身も現場に目を配り、適宜コミュニケーションを取ることで、雨によるカビトラブルは未然に防げます。

そしてもし「これは危ないかも?」と不安な状況になったときは、遠慮なく専門のカビ対策業者にご相談ください。私たちカビバスターズ福岡は、せっかくの新築住宅をカビから守り、安心して住めるお住まいにするお手伝いをいたします。雨の日の上棟にも負けず、大切なマイホームを末永く健やかな状態で保ちましょう!

カビや含水率に関するご相談は「カビバスターズ福岡」までお気軽にどうぞ!

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------