賃貸住宅のカビ取り完全ガイド|入居者向けのカビ対策とプロの除去方法を徹底解説!

2025/02/11

こんにちは!カビバスターズ福岡のブログをご覧いただき、ありがとうございます。私たちは、福岡エリアを中心に賃貸住宅のカビ問題を解決する専門業者です。

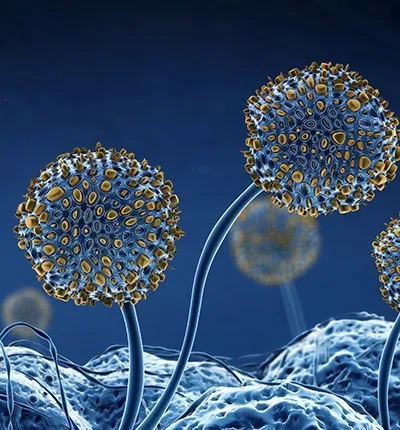

賃貸住宅では、結露・換気不足・水漏れなどが原因でカビが発生しやすく、放置すると見た目の悪化だけでなく、健康リスクや退去時の修繕費負担にもつながります。本記事では、入居者が自分でできるカビ除去方法、カビを防ぐ生活習慣、そして専門業者によるプロのカビ取り施工の流れや実績について詳しく解説します。

カビを予防し、快適な住環境を維持するためのポイントを押さえ、もしカビが広がってしまった場合は、無理をせずプロに相談することが大切です。ぜひ最後までお読みください!

目次

賃貸住宅のカビを徹底除去!入居者向けのカビ対策とプロによるカビ取りを詳しく解説

こんにちは!カビバスターズ福岡のブログをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、賃貸住宅で発生しやすい“カビ問題”について詳しく解説します。結露や換気不足、水漏れなどが原因でカビが発生すると、見た目が悪くなるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼします。本記事では、入居者ができるカビの除去方法、再発防止のポイント、そしてプロの業者によるカビ除去サービスについて詳しく紹介します。特に、自分で対処できるカビと業者に依頼すべきカビの違いについても説明しますので、ぜひ最後までお読みください!

賃貸住宅でカビが発生する主な原因

賃貸住宅では、戸建てや新築に比べて湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい環境になりがちです。まずはカビが生える主な原因を確認し、日頃から注意すべきポイントを押さえましょう。

結露によるカビの発生

結露とは、室内外の温度差によって発生する水滴のことです。冬場に暖房で暖められた室内の空気が、冷えた窓ガラスや外壁に触れると水滴に変わり、窓枠や壁に付着します。この結露水が放置されると、湿った状態が続いてカビの栄養源となり、黒カビなどが繁殖してしまいます。特に窓際や外壁に面した壁、家具の裏側などは結露に気づきにくく、カビが生えやすいポイントです。賃貸では単板ガラスで断熱性が低い物件も多く、寒暖差で結露が起きやすいので注意が必要です。

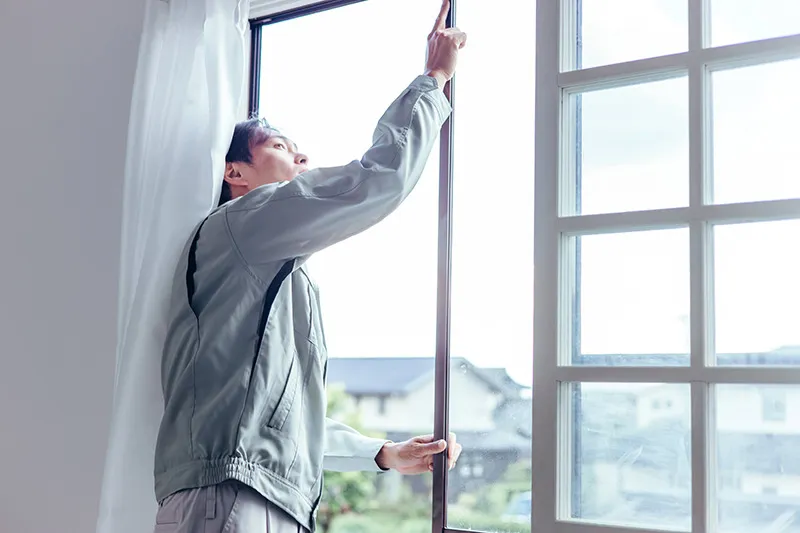

換気不足がもたらす湿気のこもり

換気不足もカビ発生の大きな原因です。部屋の空気の入れ替えを怠ると湿気がこもり、室内の湿度が高くなってしまいます。特に賃貸マンションでは「防犯やプライバシーのために窓をほとんど開けない」という生活習慣から、空気が滞留して湿気が逃げず、カビの温床になりやすい傾向があります。梅雨時や冬場だけでなく、調理や入浴で発生した水蒸気が室内に残っていると、壁や天井に水分が付着しカビを招くことがあります。日常的に換気扇を回したり窓を開けたりしないと湿度が下がらず、カビ菌が繁殖しやすい環境が続いてしまいます。

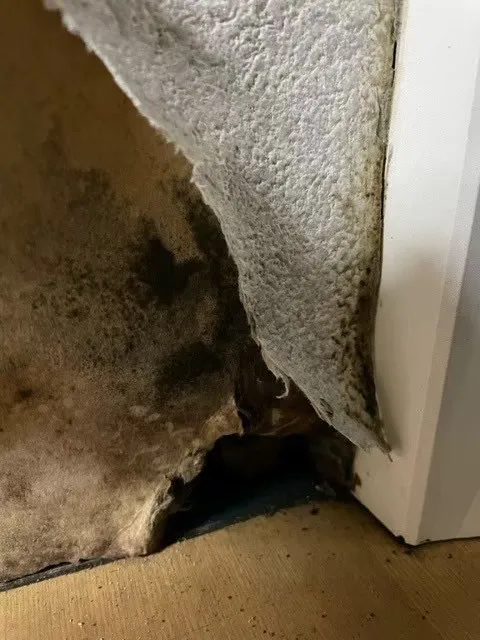

水漏れや配管トラブルによるカビの発生

水漏れや配管からの漏水も見逃せない原因です。例えば、天井裏の雨漏りや隣室からの漏水、経年劣化した排水管の破損による水漏れなどで建材が濡れると、その周囲にカビが発生しやすくなります。表面上は乾いて見えても内側で湿気が残るため、壁紙の裏や床下など目に見えない場所でカビが広がるケースもあります。賃貸物件では入居者自身が気づきにくい場所でのトラブルも多いため、「最近カビ臭い」「同じ場所に何度掃除してもカビが出る」といった場合は、水漏れの可能性を疑い、早めに管理会社や専門業者に相談しましょう。特に浴室の配管まわりやエアコンの結露水ドレンからの漏水は、気づかぬうちにカビを繁殖させる原因となります。

賃貸物件ならではのカビリスク(古い建物・日当たりの悪い部屋)

賃貸住宅特有の事情もカビリスクに影響します。まず築年数の古い建物では、断熱材の劣化や気密性の低下によって室内外の温度差が大きくなり、結露が発生しやすくなります。断熱性能が下がった壁や窓は冬に冷え切り、暖かい室内空気との接触で大量の結露を生じさせ、結果的にカビが生えやすい状況になってしまいます。また古い物件は換気設備が不十分だったり、経年による隙間風で外気中のカビ胞子が入り込みやすいことも考えられます。

さらに日当たりの悪い部屋(例:北向きの部屋や1階の部屋)も要注意です。日光が当たらず温度が上がりにくい部屋では室内の湿気が乾燥しづらく、カビが繁殖しやすくなります。特に北側の部屋や風通しの悪い場所では結露が頻繁に発生し、カビのリスクが高まることが指摘されています。日当たりが悪い=涼しい反面、湿度が下がりにくい環境のため、壁や床が常にしっとりした状態になりカビが増殖しやすいのです。また、築年数が古く日当たりも悪いといった物件では、以上の要因が重なり合ってカビ被害が起きやすくなります。

▶ポイント: 賃貸住宅でカビを防ぐには、原因となる「結露」「湿気」「漏水」をいかに減らすかが鍵です。次章からは、入居者自身で行えるカビ取り方法と対策について具体的に見ていきましょう。

入居者ができるカビの除去方法

お部屋にカビを見つけたら、早めに対処することが大切です。軽度なカビであれば入居者自身で除去できますが、誤った方法は素材を傷めたり健康被害を招く恐れがあります。ここでは自分でできるカビ取りの方法とその際の注意点を解説します。正しい手順で安全にカビを除去しましょう。

市販のカビ取り剤の使い方と注意点

ホームセンターやドラッグストアで手に入る市販のカビ取り剤(例えば「カビキラー」「カビハイター」などの塩素系漂白剤)は、壁やタイルのカビに即効性があります。使用する際の基本的な流れは、カビ部分にスプレーして一定時間放置し、水拭きまたは洗い流すというものです。製品ごとに放置時間や使い方が異なるので、必ずラベルの指示通りに使いましょう。効果を高めるポイントは、液剤をカビに密着させて浸透させることです。スプレー後にキッチンペーパーで覆って湿布すると、薬剤が垂れずにカビに留まり落としやすくなります。

注意点: 塩素系のカビ取り剤を使う際は、以下の点に気を付けてください。

・混ぜない: 絶対に酸性洗剤やお酢など他の薬剤と混合しないこと(「まぜるな危険」と表示されています)。混ぜると有毒な塩素ガスが発生し大変危険です。

・換気: 使用中は必ず窓を開けるか換気扇を回し、十分に換気を行う。密閉空間で使うと刺激臭で気分が悪くなる恐れがあります。

・保護具着用: ゴム手袋やマスク(必要ならゴーグルも)を着用し、肌や目、喉を薬剤から守ります。漂白作用が強い薬剤なので、肌につくと炎症を起こすことがあります。服も汚れてもいいものを着用しましょう。

・素材に注意: 木製の壁や金属、畳などには塩素系漂白剤は使用できません。変色や腐食の原因になるためです。クロス壁でも色柄によっては色落ちする可能性があるので、目立たない場所で試してから使うと安心です。

塩素系以外にもアルコール系や抗菌剤配合のカビ取りスプレーがあります。小さなお子様やペットがいる家庭では低刺激タイプを選ぶなど、状況に応じて適切な製品を選択してください。

重曹やエタノールを活用したナチュラルカビ取り法

塩素系薬剤の強い臭いが苦手な方や、素材への影響が心配な場合は、重曹(炭酸水素ナトリウム)や酢、エタノールを使ったナチュラルなお掃除方法がおすすめです。これらは家庭にあるもので手軽に試せます。

重曹+酢+エタノールによる壁紙のカビ取り手順:

1.表面のほこり除去: まず乾いた布やハタキで、カビが生えている壁紙のホコリや汚れを軽く落とします。

2.酢水スプレー: 酢1に対して水2の割合で薄めたお酢スプレーを作り、カビ部分に吹きかけます。酢の酸性でカビの菌糸を弱らせる効果があります。

3.重曹水スプレー: 次に重曹小さじ1を水100mlに溶かした重曹水を用意し、先ほど酢をかけた箇所に重曹水をたっぷりスプレーします。酢と重曹が反応して発泡し、カビ汚れを浮かせて落としやすくします。

4.少し置いてから拭き取る: スプレー後、5分ほど放置して重曹水を浸透させます。その後、柔らかい布で湿らせた汚れを拭き取りましょう。根が深い場合は歯ブラシなどで優しく擦ると効果的です。

5.消毒用エタノール仕上げ: 最後に消毒用エタノール(無水エタノールを水で80%程度に薄めたものでも可)をスプレーし、自然乾燥させます。エタノールには殺菌効果があり、残ったカビ菌や胞子を死滅させることで再発防止に役立ちます。しっかり乾燥させれば作業完了です。

この方法は塩素系のような刺激臭もなく、素材へのダメージも少ないため壁紙や木部にも試しやすいメリットがあります。ただし、重曹には研磨作用があるため擦りすぎには注意しましょう。また、カビの色素自体が染み込んでシミになっている場合、完全に真っ白には戻らないこともあります。その際はカビ取り剤や漂白剤を追加で使うか、染みが酷ければ壁紙の張替えを検討します。

安全に作業するためのポイント(換気・保護具の使用)

カビ取り作業は掃除の中でも健康リスクに注意が必要な作業です。カビの胞子を吸い込んだり、強い洗剤で肌を傷めたりしないよう、以下のポイントを守って安全に行いましょう。

・十分な換気: 作業中は常に換気扇を回すか窓を大きく開け放ち、新鮮な空気を取り入れ続けます。密閉状態で薬剤を使うと、塩素ガスやカビの飛沫で気分が悪くなることがあります。冬場でも換気は必須です。

・マスクの着用: カビの胞子や洗剤の臭いを吸い込まないように、不織布マスクや防塵マスクを着用します。特にカビを擦ったりブラシ掛けする際は大量の胞子が空気中に舞うため、吸わないよう注意が必要です。

・手袋・保護メガネ: 手肌を守るゴム手袋をはめ、目を保護するメガネやゴーグルも可能であれば装着します。カビ取り剤が跳ねて目に入ったり、素手で触れて皮膚炎を起こすのを防ぎます。

・「高所・狭所」は無理しない: 天井や高い壁のカビを取る際、無理にスプレーすると顔に薬剤が降りかかる危険があります。脚立を使って視線より上にスプレーしない、布やスポンジに薬剤を含ませて塗る、といった工夫をしましょう。浴室天井など高所のカビは、拭き取り用の柄付きワイパーを使うと安全です。

・後片付けとゴミ処理: カビ掃除に使った雑巾や歯ブラシは、使い捨てるかしっかり漂白・乾燥させてください。湿ったままだとその布自体にカビが再繁殖してしまいます。また作業後は手洗い・うがいを行い、付着した胞子を洗い流しましょう。

安全に配慮しつつ根気強くカビを除去することが大切です。「少しくらい大丈夫だろう」と換気を怠ると体調不良の原因になりますので、万全の対策で臨んでください。

カビが広範囲に広がってしまった場合の対処法

掃除しても追いつかないほど広範囲にカビが広がっている場合や、壁一面・天井全体など手に負えないケースでは、無理に自力で除去しようとしない方が賢明です。広範囲のカビ取りには専門的な技術と機材が必要で、一般の方が無闇に作業するとかえって健康被害や二次被害(カビの飛散など)を招くこともあります。

自力除去の目安としては、カビの範囲が概ね1㎡(畳半分程度)以内であれば自分で対応可能ですが、それ以上の広さになる場合はプロに任せた方がよいと言われます。また、一箇所だけでなく家中のあちこちに複数のカビが発生している場合も、住宅全体で原因を調査する必要があるため専門業者への相談をおすすめします。

広範囲のカビは壁紙の奥深くや木材内部まで菌糸が伸びている可能性が高く、市販品で表面を漂白してもすぐ再発するケースが多いです。「せっかく強力洗剤で掃除したのに数日ですぐまた黒ずんできた」という場合、それはカビを根から除去できておらず、奥に残った菌が成長を再開した可能性があります。このように一度で取り切れないカビを放置すると、耐性を持ったカビが発生してさらに除去しにくくなることも指摘されています。短期間で再発するようなら、自力での対応は諦めて早めにプロの手を借りましょう。

なお、広範囲カビの場合は借主の努力義務を超えている可能性もあります。原因が建物構造にあるケース(外壁からの雨漏り等)では大家さん側で業者対応すべき場合もあります。まずは管理会社・大家さんに現状を報告し、適切な対処法を相談しましょう。

▶ポイント: 軽微なカビは早めに自力で掃除し、手に負えない場合は専門業者に相談することが肝心です。無理に放置して退去時に原状回復費用が高額にならないよう、早め早めの対応を心がけましょう。

カビの再発を防ぐためのポイント

せっかくカビを取り除いても、また同じ環境で生活していては再びカビが発生してしまいます。最後に、カビを再発させないための予防策を確認しましょう。日常生活の中で少し工夫するだけで、カビの発生リスクを大幅に下げることができます。

室内の湿度管理(適切な湿度レベルと除湿機の活用)

カビは湿度の高い環境を好みます。室内の湿度を適切に管理することが再発防止の基本です。カビが活発に繁殖し始める目安は湿度60%以上、そして80%を超えると一気に繁殖が進むと言われています。逆に湿度を60%以下に保てれば、ほとんどのカビは増殖できません。人が快適に感じる湿度も40~60%程度とされますので、この範囲を目標に湿度コントロールしましょう。

具体策:

・湿度計を設置: 部屋ごとに小さな湿度計を置き、常に湿度をチェックします。梅雨時や冬の加湿時には特に注意が必要です。

・除湿機やエアコンの活用: 室内が常に60%以上の湿度になるようであれば、除湿機を運転して湿気を取り除きます。梅雨や夏場だけでなく、洗濯物を室内干しするときや雨の日などスポット的にも利用しましょう。エアコンの除湿モード(ドライ運転)も効果的です。特に窓際や押入れなど局所的に湿気が高い場所では除湿器具を併用してください。

・結露対策: 冬場に窓や壁に結露が発生したら、こまめに拭き取る習慣をつけます。市販の結露防止シートや断熱シートを窓に貼ると結露量を減らせます。また暖房で部屋を過度に高温多湿にしないよう、加湿器の設定は控えめに(50%程度まで)しましょう。

換気を習慣づける重要性

毎日の換気習慣がカビ予防には欠かせません。部屋の空気を動かし、湿気やカビ胞子を外に出すことで、カビが生えにくい環境を維持できます。

具体策:

・定期的に窓を開ける: 天気の良い日はもちろん、寒い日でも1日に2~3回、5~10分程度は窓を全開にして空気の入れ替えを行いましょう。短時間でもこまめに行うことが効果的です。特に寝起きや調理後、入浴後など湿気が多く発生したタイミングで換気すると室内湿度を下げられます。

・換気扇を上手に使う: キッチンやバスルームには換気扇(24時間換気システムを含む)が設置されているはずです。浴室乾燥機がある場合は入浴後に活用し、無い場合も浴室の換気扇は入浴後しばらく運転させ湿気を排出します。キッチンでも調理中~調理後は換気扇を回して水蒸気や臭いと一緒に湿気を逃がしましょう。

・家具や収納内の換気: クローゼットや押し入れの扉も、ときどき開放して内部の空気を入れ替えます。長期間締め切ったままだと中の湿気がこもりカビの温床になります。家具も壁にベタ付けせず数cm離して配置することで、空気が流れて結露や湿気が溜まりにくくなります。

「換気なんていつも忘れてしまう…」という方は、スマホのアラームや張り紙で“換気タイム”を設定するのも手です。習慣化してしまえば窓開けの手間も気にならなくなります。

防カビスプレーやコーティング剤の活用

カビを一度きれいに掃除した後は、防カビ製品を使ってカビの再発を抑えることも効果的です。市販の防カビグッズには、スプレータイプや燻煙(くんえん)タイプ、シートタイプなど様々なものがあります。

・防カビスプレー: 壁紙や収納、浴室などに吹き付けておくと、有効成分が表面に膜を作りカビの発生を抑えてくれます。アルコールや銀イオン、カテキンなどが配合されたものが一般的です。カビを掃除し終わった清潔な状態でスプレーしておくと効果的です。定期的(数ヶ月に一度程度)に再処理するとより安心です。

・防カビ剤(置き型・燻煙型): 押入れやクローゼットには、置くだけで防カビ・防湿効果のある製品もあります。炭やシリカゲルで湿気を吸収するタイプや、防カビ成分を蒸発させて空間に行き渡らせる燻煙タイプなどがあります。クローゼット用には吊り下げる防湿剤も有効です。

・コーティング剤: リフォーム時などには、防カビ効果のある塗料やコーティング剤を壁や天井に塗布する方法もあります。プロに頼む必要がありますが、一度施工すれば長期にわたりカビの発生を抑えられます。賃貸では勝手に塗装はできないので、オーナーに相談してみても良いでしょう。

防カビ製品はあくまで予防策です。まずはしっかり掃除して現存するカビを取り除いてから使用してください。汚れたままでは効果が半減します。また、効果の持続期間を製品表示で確認し、適宜交換・再施工することも大切です。

生活習慣の見直し(家具の配置・エアコンの使い方)

日々の暮らし方を少し変えるだけで、カビの発生を抑えられることがあります。以下のような生活習慣の見直しも実践してみましょう。

・家具の配置に工夫: 大型の家具や家電は壁にピッタリ付けず、数センチでも隙間を空けて設置します。壁との間に空気が流れることで結露を防ぎ、カビが生えにくくなります。特に外壁に面した家具(タンスや本棚など)は要注意です。また、家具の裏に防カビマットを敷いたり、ときどき家具を動かして掃除・換気するのも効果的です。

・エアコンの使い方: エアコンは夏の冷房時だけでなく、除湿モードを上手に活用しましょう。梅雨時や夏の湿度が高い日にドライ運転すると、室内の余分な湿気を取り除いてくれます。また冬でも暖房後に室内の湿度が上がりすぎた場合、軽く除湿運転すると結露予防になります。一方、エアコン内部は結露しやすくカビが繁殖しがちなので、フィルター清掃を月1回程度行い、シーズン前後には送風運転で内部を乾かすといったお手入れも大切です。エアコン内にカビが生えてしまうと、運転時にカビ臭がしたり胞子が部屋中に飛んでしまい、健康被害(アレルギー性鼻炎や喘息など)につながります。内部清掃が難しい場合は業者にエアコンクリーニングを依頼しましょう。

・室内干しと加湿の注意: 室内に洗濯物を干すときは必ず換気を行い、サーキュレーターや扇風機で風を当てて早く乾かします。加湿器の使いすぎにも注意が必要です。喉や肌に良いからと湿度を上げすぎるとカビには好都合な環境になってしまいます。適切な湿度(50%前後)を超えないよう加湿量を調整しましょう。

・日光を取り入れる: 日中はできるだけカーテンを開けて日射しを部屋に入れましょう。日光には殺菌効果があり、室内の乾燥にも役立ちます。日当たりが悪い部屋でも、照明やサーキュレーターで空気を動かし乾燥を促す工夫をすることが大切です。

小さな心がけの積み重ねが、カビの再発防止につながります。カビ知らずの快適な住環境を維持できるよう、できることから始めてみましょう。

業者に依頼するべきケースとカビバスターズ福岡の特徴

最後に、「これはもうプロに任せた方が良い」というケースと、福岡でカビ取り専門業者として活動するカビバスターズ福岡の強みについてご紹介します。無理に自力対応せずプロの力を借りた方が結果的に早く安全に解決できることも多々あります。業者選びの参考として、当社の施工実績やサービス内容もぜひ知ってください。

自力では除去できないカビの範囲とは?

上でも触れましたが、カビの範囲が広い場合や根が深い場合は業者への依頼を検討すべきです。具体的には、一面の壁全体にカビがある、天井一面に広がっている、床下や壁内部にまでカビが及んでいるなどのケースです。目安として1㎡を超える範囲に広がったカビは、個人で完全に除去するのは難しくなります。カビは表面に見えている部分以上に、石膏ボードの裏や木材の中、コーキングの隙間などに根を伸ばしています。下地から根こそぎ取り除くには専門的な技術と機材が必要です。

また、何度掃除しても再発を繰り返すカビもプロに診断してもらいましょう。「原因不明だけど毎シーズン同じ場所にカビが出る」場合、その裏に漏水や結露など構造的問題が潜んでいるかもしれません。専門業者なら湿度や壁内結露の有無、建物の断熱状況まで含めて調査し、根本的な対策を提案できます。

特に賃貸では、自力で対処しきれないカビを放置すると退去時の原状回復で高額請求につながる恐れもあります。入居者の善管注意義務として日常的な換気や清掃は必要ですが、それを超える範囲のカビは大家さんや管理会社経由で専門業者に対応してもらう方が安全です。判断に迷ったら早めに相談し、被害拡大を防ぎましょう。

カビバスターズ福岡の施工実績(実際の事例紹介)

カビバスターズ福岡は、福岡エリアを中心に住宅や賃貸物件のカビ取り専門業者として多数のご依頼をいただいております。その中から、賃貸住宅に多いケースをいくつかご紹介します。

・壁紙表面のカビと壁内部のカビ除去: 賃貸マンションの北側洋室で、壁紙に黒カビが点々と発生していたケースがあります。依頼を受けた当社スタッフが調査したところ、壁紙の裏の石膏ボードまでカビが浸透していました。そこで壁紙を一部剥がして内部の状態を確認し、下地ごとカビを徹底除去しました。壁の表面だけでなく見えない裏側のカビも残さず除去するのが当社の基本方針です。必要に応じて断熱材の交換や防カビ処理まで行い、再発しにくい環境に改善しました。表面を拭くだけでは再発してしまうケースでも、壁内部から原因を取り除くことで長期的なカビ対策が可能になります。

・浴室天井のカビ除去: 賃貸アパートのユニットバスで、天井一面に黒カビが広がっていた事例では、特殊な高所用機材と抗菌剤で対応しました。天井は素材を傷めないようにMIST工法®(微粒子の薬剤を吹き付ける方式)を用いてカビを分解・除去し、その後防カビコーティングを施工。入居者様では手が届かなかった天井も、すみずみまできれいに仕上がりました。

・床下のカビと木材腐朽への対処:1階角部屋の床下に湿気が溜まり、土台木材にカビがびっしり生えていたケースもあります。この場合、床下に潜って構造材に付着したカビを隅々まで除去し、防カビ剤を吹き付けました。あわせて床下換気口の追加設置を提案し、施工後は湿度環境が改善しています。普段目にしない場所のカビも、当社は専門機材と経験で安全に対処可能です。

上記のように、様々なケースのカビ問題を解決してきた実績があります。「壁紙を剥がさないと解決できなかった」「見違えるほど綺麗になった」といった喜びの声を多数いただいております。カビでお困りの際は、私たちプロの豊富な経験をぜひ活用してください。

プロのカビ取りと市販のカビ取りの違い

自分でできるカビ取りと、プロの業者によるカビ取りにはどんな違いがあるのでしょうか。大きく分けて効果と安全性の面で優れた点があります。

・徹底除去の効果: プロは専門薬剤と機材を使い、カビの根本から除去します。市販の洗剤では表面上綺麗になっても、根が残っているとまたすぐ再発する恐れがあります。実際、「市販のカビ取り剤で掃除したのに数日で元に戻った」という場合、そのカビは完全に除去できていなかった可能性が高いです。当社のような専門業者は、カビの種類や材質に合わせて薬剤を使い分け、素材の奥に潜む菌糸まで処理します。中途半端なカビ取りはカビを耐性化させてしまい、さらに落としにくくする危険も指摘されています。プロなら確実にカビを死滅させ、取り残しがないよう施工します。

・安全かつ素材に優しい: 強力な薬剤を扱う際の安全管理もプロに任せる大きなメリットです。先述のように塩素系薬剤は取り扱いを誤ると危険ですが、業者は防護具を着用し適切な濃度で使用するため安心です。また、市販剤では対応できない素材(木材やコンクリート内部)のカビにも、プロは素材を傷めず効果を発揮する専用工法で臨みます。例えば当社では特許技術の**MIST工法®**により、壁紙や木部を傷めずにカビ菌だけを除去することが可能です。市販の漂白剤でシミになってしまった…という心配もありません。

・原因究明と再発防止策: 業者はカビ取り作業と併せて、なぜカビが生えたのかをプロの視点で分析します。湿度や結露状況、建物の断熱・換気状態をチェックし、再び同じ箇所にカビが出ないよう対策を講じます。自分で掃除するだけでは原因までは分かりませんが、プロなら「この壁の裏に断熱材が入っていない」「家具の配置が原因で通気不良」など根本要因にまで踏み込んで指摘できます。原因に応じて大家さんへの改善提案も可能です。

総じて、プロのカビ取りは確実性と安心感が違います。費用はかかりますが、長い目で見れば建物を傷めず健康被害も防げるため、メリットは大きいでしょう。

防カビ施工とアフターサービスについて

カビバスターズ福岡では、カビを除去した後の防カビ施工やアフターサービスにも力を入れています。単にその場のカビを取って終わりではなく、長期間にわたり清潔な状態を保てるようサポートいたします。

・防カビ施工: 必要に応じて、カビを除去した面に防カビ剤や抗菌コートを施します。例えば壁紙を張り替えた箇所には、防カビ効果のある下地処理剤を塗布し、内部に胞子が残っていても発芽しないようにします。また浴室など湿気の多い場所では、防カビ剤噴霧により見えない箇所まで抗菌成分を行き渡らせます。これによりできるだけ長く衛生状態を保ち、カビの再発を防ぐことが可能です。

・アフターサービス: 施工後、「またカビが出てきた」「ここはどう対処したらいいか」などご不明な点があればいつでもご相談ください。施工内容によっては保証期間を設けて再発時の再施工に対応する場合もあります。当社はカビ取り完了がゴールではなく、その後も安心して暮らせる住環境を維持するところまでがお付き合いだと考えています。実際、カビ取り完了後も定期的な湿度チェックや換気のアドバイスなどを行い、お客様と二人三脚で再発防止に努めています。万全のアフターケアで「カビが出にくい家」を実現しましょう。

まとめ

賃貸住宅でのカビ問題について、原因から対策、そしてプロの活用まで一通り解説しました。結露や湿気の多い環境でも、日々の換気や清掃、適切な道具の活用によってカビ発生をかなり防ぐことができます。もしカビが発生してしまったら、軽いうちに早めに対処することが肝心です。そして広がってしまったカビは無理をせず専門業者に相談しましょう。

カビバスターズ福岡では、調査から除去、防カビコーティングまで一括対応し、再発しない環境づくりまでサポートいたします。福岡を中心に数多くの施工実績がございますので、カビでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。快適で安心な住まいを取り戻すお手伝いを全力でさせていただきます!

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------