カビの健康被害と真菌検査の重要性|企業・施設管理者・一般向け完全ガイド

2025/02/09

こんにちは!カビバスターズ福岡のブログをご覧いただき、ありがとうございます。私たちは、企業・施設管理者や一般の方向けに、科学的なデータに基づいたカビ対策を提供しています。本記事では、カビが引き起こす健康被害、真菌検査の重要性、ビフォーアフターでの見える化のメリット、そして実際の施工事例について詳しく解説します。カビによる健康リスクを未然に防ぐための方法を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください!

目次

カビの健康被害とカビ検査・報告の重要性

私たちの身の回りに存在するカビは、放っておくと健康や建物にさまざまな悪影響を及ぼします。一般家庭の住人から企業・施設の管理者まで、カビ問題への正しい理解と対策が必要です。本稿では、カビが健康に与える影響や主なカビの種類、その検査の重要性と除去方法、そして実際の事例や除去後の「見える化」の重要性について、専門的な内容をできるだけわかりやすく解説します。

カビが健康に及ぼす影響

カビが繁殖した環境では、目に見えないカビの胞子が空気中に大量に放出されます。これを人が吸い込むことで、以下のような健康被害が起こる可能性があります。

・アレルギー症状: 鼻水、くしゃみ、目のかゆみ、喉の痛みなどの花粉症に似た症状が現れます。特にアレルギー体質の人はカビに対して過敏に反応しやすく、症状が長引くこともあります。

・呼吸器疾患の悪化: 喘息(ぜんそく)を持っている人では、カビ胞子の吸入によって喘息発作が誘発されたり悪化したりします。気道が炎症を起こし、ぜん鳴(呼吸時のヒューヒューという音)や呼吸困難を引き起こすこともあります。

・シックハウス症候群: 新築住宅やリフォーム直後の住宅などで起こる体調不良の総称ですが、原因の一つとして室内のカビが挙げられます。カビやダニなどの生物由来の粒子を長時間吸い込むことで、頭痛・めまい・吐き気、ひどい場合は呼吸器系やアレルギー症状が現れます。特に湿度が高い環境ではカビが繁殖しやすいため、シックハウス症候群予防には湿度管理も重要です。

・夏型過敏性肺炎: 日本の梅雨〜夏にかけて発生しやすい過敏性肺炎で、トリコスポロンというカビが原因になります。畳や木材の下で繁殖したカビ胞子を吸い込むことで免疫系が過剰反応し、高熱や激しい咳を伴う肺炎を引き起こします。毎年夏に症状が出る場合はこの病気の可能性があり、住環境のカビ対策が不可欠です。

こうした健康リスクは特に子どもや高齢者、免疫力が低下している人に大きく影響します。日頃から室内の換気と清潔を心がけ、カビを発生させないことが何よりの予防となります。

主なカビの種類とその影響

室内で見られるカビにはさまざまな種類がありますが、特に注意すべき代表的なものとして以下の4種類が挙げられます。それぞれ繁殖しやすい環境や健康への影響が異なるため、特徴を知っておきましょう。

クラドスポリウム(Cladosporium) – 黒カビの一種

クラドスポリウムは湿度の高い場所で繁殖しやすいカビで、その集落は黒っぽい色をしているため一般に「黒カビ」と呼ばれます。浴室や窓枠、結露しやすい壁などによく発生し、空気中にも胞子が浮遊しています。

・健康への影響: 黒カビの胞子を吸い込むと、アレルギー症状や気管支の炎症を起こすことがあります。具体的にはくしゃみ・鼻づまり・鼻水・咳などの呼吸器症状の原因となり、喘息持ちの人では発作悪化の一因にもなります。長期間放置すると肺に感染症を引き起こすリスクも指摘されており、免疫力の低い方は特に注意が必要です。

ペニシリウム(Penicillium) – 青カビの一種

ペニシリウムは日常的によく見られるカビで、パンやチーズなどの食品に生える青緑色の青カビとしておなじみです。比較的乾燥した場所やホコリ中にも存在し、空気中を漂っています。

・健康への影響: ペニシリウム自体は抗生物質(ペニシリン)の産生に使われる種類もありますが、家庭内で発生するペニシリウムの中にはマイコトキシン(カビ毒)を産生するものもあります。カビの生えた食品を誤って口にすると、これらの毒素により食中毒のような症状や内臓への悪影響が生じるおそれがあります。また空気中の胞子を吸い込んだ場合でも、鼻炎や喘息などのアレルギー反応を引き起こす可能性があります。青カビが発生した食品は決して食べない、環境中でも長く吸わないよう早めに除去することが大切です。

アスペルギルス(Aspergillus) – 免疫低下時に危険なコウジカビ類

アスペルギルス属のカビは自然界に広く分布し、家のホコリや建材中などにも潜んでいます。種類によっては黄緑色や黒色のカビとして見える場合もあります。一般的な環境下では健康な人にすぐ害を及ぼすことは少ないですが、免疫力が低い人にとって重大なリスクとなるカビです。

・健康への影響: 空気中に漂うアスペルギルス胞子を大量に吸い込むと、時に肺アスペルギルス症などの深刻な感染症を引き起こします。特に抗がん剤治療中の患者さんや臓器移植後の人、慢性の肺疾患がある人では、このカビによる肺炎や気管支炎が発生しやすくなり、高熱・激しい咳・呼吸困難・胸痛など重い症状を伴います。場合によっては肺以外の臓器(肝臓や腎臓など)に広がり、臓器不全を引き起こすこともあるため、病院や高齢者施設ではアスペルギルス対策が非常に重要です。一般家庭でも、エアコン内部や観葉植物の土などからアスペルギルスが繁殖することがあるため注意が必要です。

アルテルナリア(Alternaria) – ススカビとも呼ばれる黒っぽいカビ

アルテルナリアは黒色真菌の一種で、見た目が煤(すす)のように見えることから「ススカビ」とも呼ばれます。土壌中に普通に存在し、湿気の多い場所で繁殖しやすいため、浴室のタイル目地や台所、結露しがちな窓枠、古い冷蔵庫のパッキンなど水回りで見られることが多いカビです。

・健康への影響: アルテルナリアは空気中に胞子を飛散させやすく、吸い込むと鼻炎や結膜炎、皮膚のかゆみなどアレルギー症状を引き起こすことがあります。ぜんそく発作の原因となることもあり、特にアレルギー体質の人には注意が必要です。毒素による直接の中毒は一般には少ないですが、一部の株は特殊な条件下で毒素を産生する例も報告されています。いずれにせよ、湿気を溜めないよう換気を心がけ、定期的に清掃することで繁殖を防ぐことが重要です。

以上のように、カビの種類によって健康への影響は多少異なりますが、共通して言えるのは湿気の多い環境で増殖しやすく、胞子を吸い込むことでアレルギーや呼吸器の問題を起こしうるという点です。日常生活で目に見えるカビだけでなく、空気中に漂う見えない胞子にも注意を払わなければなりません。

カビ検査の重要性

カビ検査(真菌検査)は、室内環境中のカビの状態を「見える化」するための非常に重要なプロセスです。肉眼では確認できない空気中の胞子や、壁の内部に潜むカビを把握するために、専門的な検査が役立ちます。カビ検査を行うメリットと主な手法は以下のとおりです。

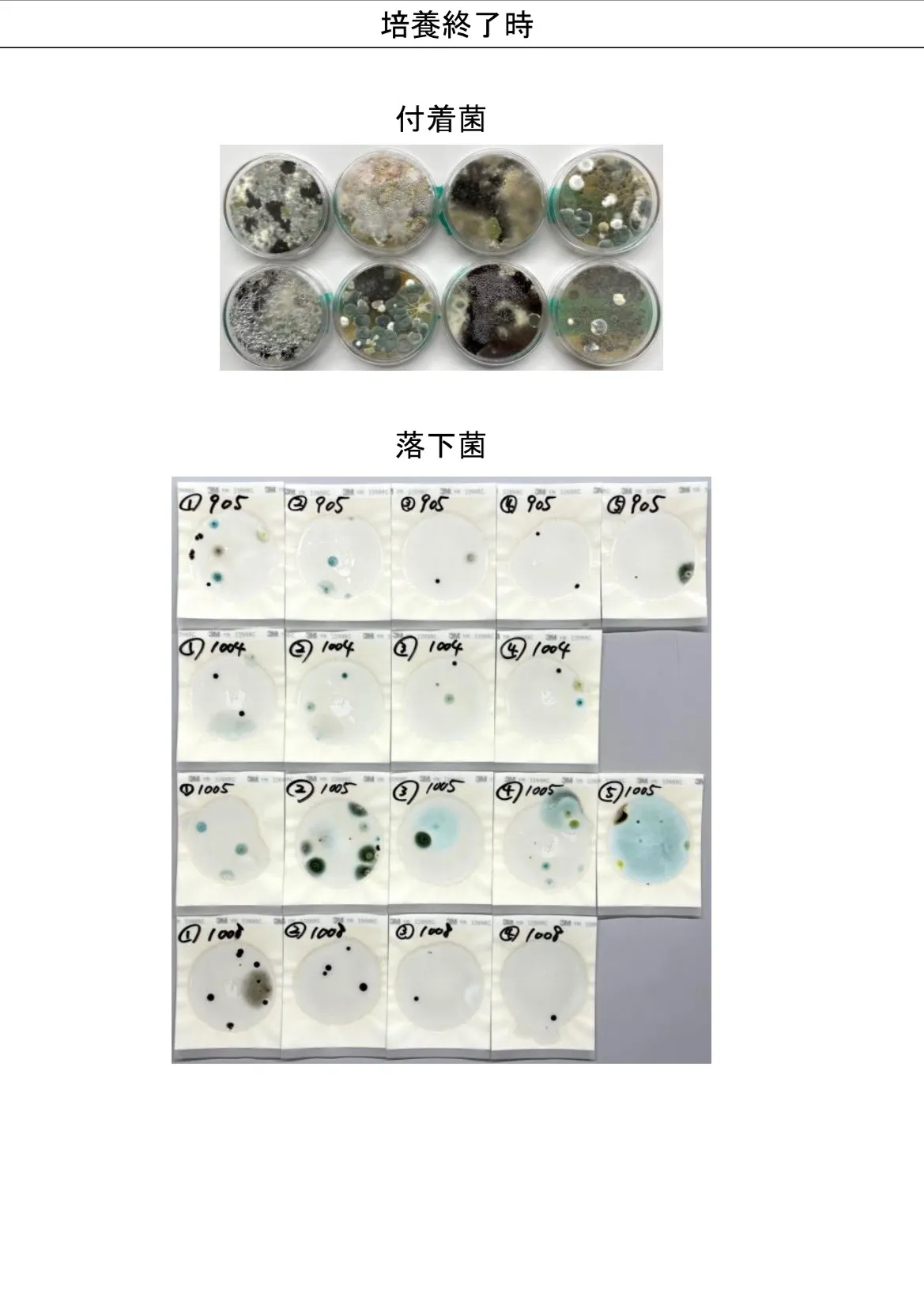

・空気中のカビ量を測定: 空気サンプラーや落下菌法(シャーレを一定時間開放して落ちてくる胞子を捕集する方法)によって、空気1立方メートル中にどれくらいのカビ胞子(コロニー形成単位: CFU)が存在するかを測定します。例えば、日本建築学会では室内の浮遊真菌数を1m<sup>3</sup>あたり1000 CFU以下に保つことが望ましいとされています。検査によってこれを超える高い数値が出た場合、カビによる健康リスクが高まっているサインといえます。

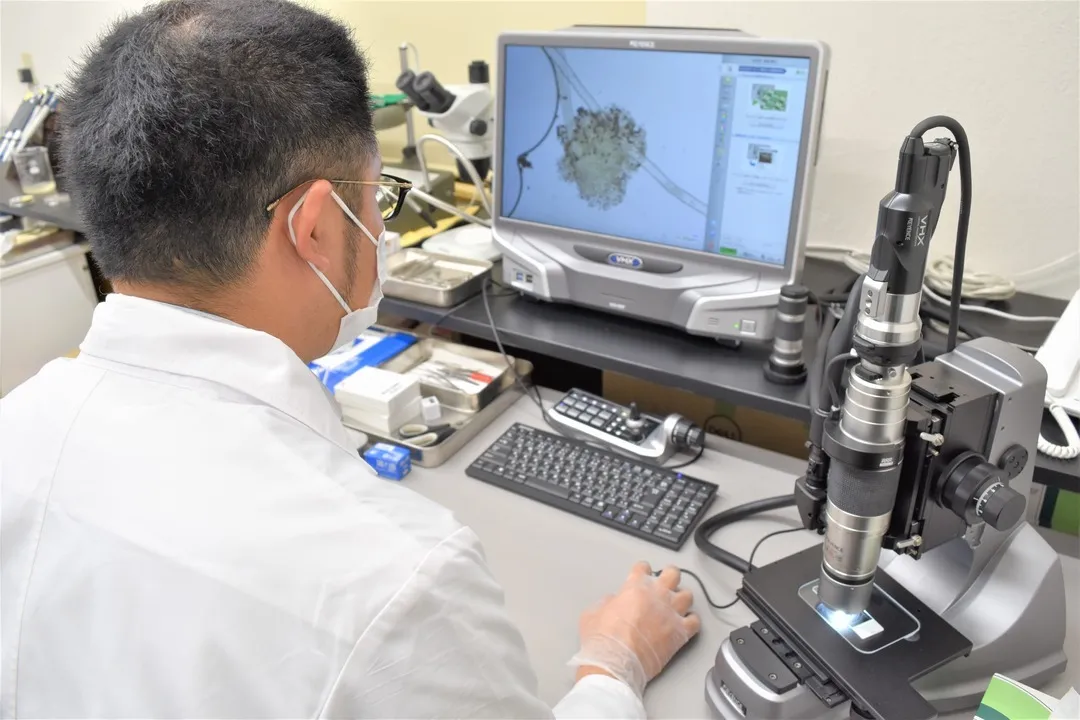

・カビの種類や汚染レベルの特定: 採取したカビを培養・分析することで、どのカビの種類が発生しているかを特定できます。専門の検査機関や一般社団法人微生物対策協会などの団体では、最新の分析技術を用いて空気中や拭き取りサンプル中のカビを正確に同定し、発生源の推定まで行います。報告書にはカビの種類ごとの汚染レベル(例: 5段階評価)や検出場所が記載され、どの場所にどれだけ深刻なカビ問題があるかが一目でわかります。

・データによる客観的な評価: カビ検査結果は数値データやグラフで示されるため、主観に頼らない客観的評価が可能です。例えば、「カビ臭い気がする」という曖昧な状態でも、検査で実際にどの程度のカビが存在するか裏付けることができます。専門業者はこのデータを基に最適な除去計画を立案できますし、建物の管理者にとっても対策の必要性を説明しやすくなる利点があります。また、住宅メーカーや不動産業者が新築物件のカビトラブル対応で第三者機関の検査を依頼し、報告書をエビデンスとして活用するケースもあります。

・見えないカビの「見える化」: 最大の利点は、普段見えないカビリスクを数値として見える化できることです。たとえば「押入れの奥のカビが心配」といった場合でも、空気中の胞子数や表面採取検査で実際の汚染度を知ることで、原因不明だった体調不良(咳や鼻炎など)がカビによるものかどうか判明することがあります。見える化されたデータは、住人の安心感にもつながります。

このようにカビ検査は、現在の室内環境の健康度を診断する健康診断のような役割を果たします。一般家庭はもちろん、オフィスビルや学校、病院など多数の人が利用する施設では定期的な空気質のモニタリングが推奨されます。早期にカビの問題を発見できれば、大規模な被害に至る前に対処でき、結果的にコスト削減や健康被害の予防につながるのです。

(一般社団法人微生物対策協会などの専門機関では、住宅から食品工場・医療施設まで幅広い現場でこの真菌検査サービスを提供しており、導入した施設ではカビ発生率の劇的低下や従業員の健康状態改善など多くの成果が報告されています。)

一般社団法人微生物対策協会

カビ除去・対策の方法

カビの発生が確認されたら、早急かつ適切な対策を講じる必要があります。対策は大きく分けて予防策と除去策、そして再発防止策(メンテナンス)の3段階に整理できます。

日常でできるカビの予防策

カビを発生「させない」ために、日頃から以下のような対策を習慣づけることが重要です。

・湿度管理: カビは湿度60%以上の環境で活発に繁殖します。室内の湿度は50%前後を保つのが理想です。梅雨時や夏場は除湿機やエアコンのドライ機能を活用し、冬場でも加湿のしすぎに注意します。押入れやクローゼット内は乾燥剤を置いたり、定期的に扉を開けて風を通しましょう。

・換気: 室内の空気をこもらせないことも大切です。換気扇を回したり窓を1日数回開け放つなどして、新鮮な空気と入れ替える習慣をつけます。特に調理後のキッチンや入浴後の浴室は湿気が高いため、十分換気して乾燥させます。

・清掃: ホコリにはカビの栄養源となる有機物(皮脂や食べかす等)が含まれています。床や換気口周りのほこりをこまめに掃除することで、カビが育ちにくい環境にします。浴室や窓枠のパッキン、エアコンのフィルターなど水分・汚れが溜まりやすい箇所は定期的にカビ取り剤で掃除すると良いでしょう。

・建物の維持管理: 雨漏りや配管からの水漏れは局所的に極端な湿気環境を作りカビの温床となります。天井や壁にシミを見つけたら早めに修理する、結露対策(断熱や二重窓の設置など)を行うなど、建物自体のメンテナンスも予防につながります。

専門業者によるカビ除去のプロセス

広範囲にカビが発生してしまった場合や、市販のカビ取り剤では対応しきれない場合は、カビ取り専門業者に依頼することを検討しましょう。専門業者はカビ除去の知識・技術を持ち、安全かつ効果的に問題を解決してくれます。一般的な専門業者の施工プロセスは以下のとおりです。

1.現地調査と診断: 専門スタッフが現場を詳しく調査し、カビの発生範囲・種類・原因を特定します。必要に応じて前述したカビ検査(空気中や壁材のサンプル採取)も行い、被害の全貌を把握します。調査結果に基づき、最適な除去方法や薬剤を選定し見積もりを提示します。

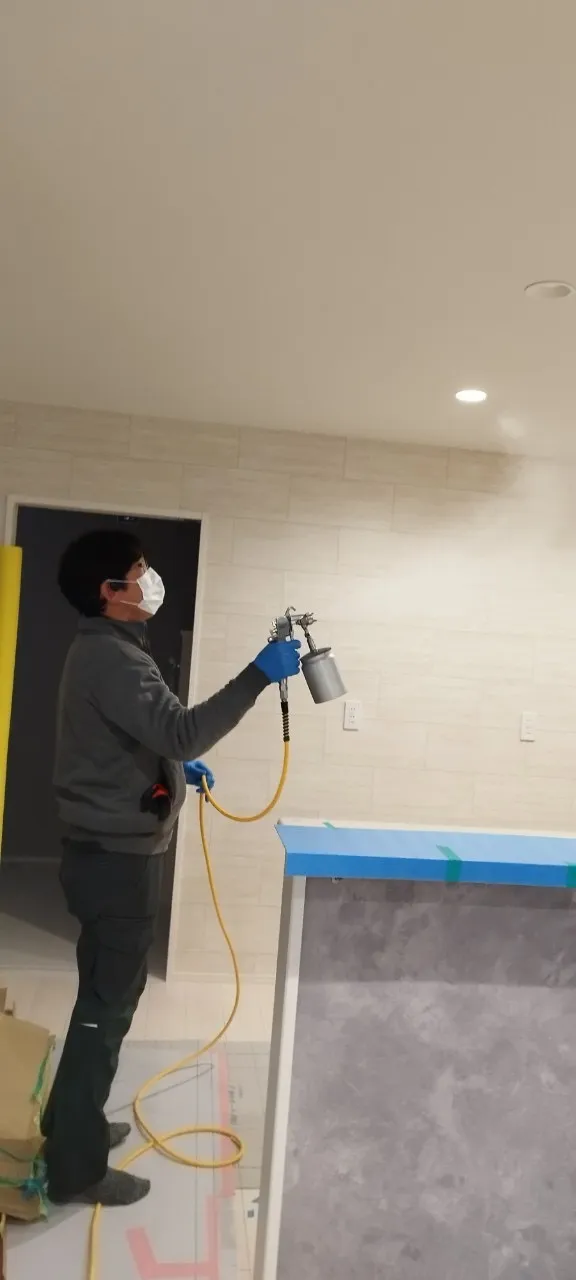

2.除去作業の実施: 家具や設備がカビで汚染されないよう養生シートで覆うなど周辺を保護し、カビ部分の除去作業に入ります。薬剤を噴霧してカビを殺菌した後、ブラシや特殊な機材でこすり落としたり、素材によっては超微粒子ミストを吹き付ける独自工法(MIST工法®など)で内部まで浸透させてカビを根こそぎ死滅させます。この工法は素材を傷めず人にも安全な薬剤を使用するため、住宅や学校でも安心して施工できます。作業員は防護マスクや防護服を着用し、除去中に胞子が飛散しないよう空気清浄機や集塵機を併用して徹底的に行います。

3.防カビ処理(コーティング): カビを除去した後、再発を防ぐために防カビ剤の塗布やコーティング処理を行うことが多いです。防カビ剤は抗菌剤を含む塗料やコーティング剤で、壁や木材の表面にバリアを形成し、新たなカビ胞子が付着・繁殖しにくくします。特に過去にカビ被害のあった浴室や地下室などでは、この処理をしておくと再発率を下げられます。

4.仕上げと清掃: 最後に作業箇所を再度拭き上げ清掃し、見た目上も汚れやシミが残らないよう仕上げます。取り外して清掃した換気扇フィルターやエアコン内部なども元に戻します。作業に使った器具や周辺に飛散したカビの廃棄物も適切に回収し、室内に持ち込んだカビ汚染を残さないようにします。

除去後のメンテナンスと再発防止

施工が完了したらそれで終わりではありません。再発防止策を講じ、清潔な環境を維持することが重要です。優良な専門業者であれば、除去後に以下のようなアフターサポートやアドバイスを提供してくれます。

・除去効果の確認(再検査): 作業後に再度カビ検査を行い、施工前と比較して空気中のカビ量が基準値以内に収まったか、しっかり除去できたかを数値で確認します。たとえば、施工前に1m<sup>3</sup>あたり数千CFUあった浮遊カビが、施工後には数百CFU以下になっていれば除去効果がデータで示されます。専門業者はこの再検査結果を報告書にまとめて依頼者に提出します。報告書には施工前後のカビ数値の比較グラフや検出されたカビの種類、写真によるビフォーアフターの様子などが記載され、素人目には見えにくい改善効果が「見える化」されています。

・再発防止策の提案: カビが再び生えないように、湿度管理や換気方法の改善提案も行われます。例えば「風通しが悪い納戸にはサーキュレーターで強制的に空気を流す」「地下室には除湿機を設置する」「週に一度は壁面をアルコール拭きする」等、現場の状況に合わせた実践的なアドバイスを受けられます。建物の構造上の問題が原因であれば、必要に応じて建築士や管理会社と連携し根本的な改善策を検討することもあります。

・定期的なアフターサポート: 希望者には数ヶ月〜1年ごとの定期点検や再検査サービスを提供する業者もあります。定期チェックにより、カビが再度増えそうな兆候(湿度上昇や小さなカビの斑点)を早期に発見し対処できます。実際に専門業者が施工の翌年に再訪して現場確認したところ、カビの再発がないことを確認できたという事例もあり、利用者に大変喜ばれています。

これらのメンテナンスを通じて、一度取り戻した清潔な環境を長期間維持することが可能になります。カビは一度除去しても環境が悪化すればまた発生する可能性がありますから、「予防 → 除去 → 再発防止」のサイクルを意識することが肝心です。

実際のカビ検査・除去事例(ビフォーアフター)

ここでは、住宅から公共施設まで、実際に起こったカビ問題の事例とその対策・効果をいくつか紹介します。それぞれビフォーアフターで環境がどう改善したかに注目してください。

・住宅の事例: 木造戸建て住宅の押入れ壁面に黒カビがびっしりと発生し、住人の方が咳や鼻炎に悩まされていたケースがあります。専門業者による調査で空気中の胞子量が非常に多いことが判明し、壁内部までカビが浸透していることがわかりました。そこで壁紙と下地ボードを一部撤去して内部のカビまで徹底除去し、防カビ剤で処理しました。作業後の検査では空気中のカビ数が激減し、住人の健康症状も改善しました。押入れ内部の施工前後の写真では、黒ずんでいた壁が真っ白に戻り、見た目にも清潔になったことが確認できます。加えて、再発を防ぐため押入れにすのこ板を敷いて床下の通気を確保する対策を提案し、以後カビは再発していません。

・オフィスの事例: とあるオフィスビルで、梅雨時になると室内にカビ臭さが漂い、社員から「喉がイガイガする」「頭痛がする」といった訴えが出たケースです。調査すると、天井裏のエアコンダクト内にカビ(クラドスポリウムやアスペルギルス属)が広がり、胞子が空調を通じて室内に拡散していることが判明しました。業者が業務時間外にダクト内の高圧洗浄と薬剤ミスト散布による除菌を実施し、防カビコーティングを施工。空気質のビフォーアフターでは、施工前に基準値を超えていた浮遊真菌数が施工後は基準以下に収まり、カビ臭も消失しました。社員の健康被害報告もなくなり、生産性が向上したと報告されています。このようにオフィス環境のカビ対策は、従業員の健康管理や企業の効率にも直結します。

・学校の事例: 老朽化した小学校の図書室で、壁紙の裏に広範囲のカビが発生していた例があります。子どもたちが長時間過ごす部屋だけに早急な対策が必要と判断されました。施工では壁紙を全面的に剥がし、下地コンクリートに付着したカビを薬剤洗浄で除去、その後抗菌塗料で壁面を仕上げました。施工報告書には、作業前後の壁面写真(黒ずみが消え綺麗になった様子)とともに、空気中の胞子数がどれだけ減少したかグラフで示されました。学校側はこの報告書を保護者説明会で提示し、「数値で安全が確認されました」と説明することで保護者の不安も払拭できたそうです。教育施設では、子どもの健康を守るためにもカビの見える化と情報共有が大切な事例です。

・病院の事例: 病院ではカビ対策が特に重要です。ある大学病院の地下にある検体処理室では、換気不良から壁一面にカビが繁殖し、独特のカビ臭が充満していました。免疫力の弱い患者さんや職員への影響が懸念されましたが、専門業者が壁面の徐カビ(除カビ)と防カビ施工を実施。専用機器で施工後にカビ菌数を測定したところ、空気中の胞子はほぼ検出されないレベルまで下がっていることが確認されました。これらの結果は詳細な報告書として提出され、病院内でも情報共有されました。また念のため施工の翌年夏にも現地確認を行ったところカビの再発がないことを確認でき、衛生環境が長期にわたり維持されている実績が示されました。医療施設のように高い清潔基準が求められる場所では、施工後の定期チェックと報告が欠かせません。

以上の事例からも、カビ対策においてビフォーアフターで状況を比較し、データや写真をもって効果を示すことの重要性がわかります。利用者や管理者にとって、目に見える形で環境が改善されたと確認できることは大きな安心につながります。

カビ除去後の「見える化」の重要性

カビ対策における「見える化」とは、除去作業の効果や室内環境の改善度合いを、誰にでも分かる形で示すことです。具体的には以下のような手法があります。

・数値データでの改善報告: 前述のように、除去作業前後で空気中のカビ菌数を測定し、その減少幅を数値やグラフで報告します。「○○CFU/m<sup>3</sup>だったのが○○CFU/m<sup>3</sup>まで下がりました」というデータは非常に説得力があります。数値目標を持って施工することで、業者の作業品質の担保にもなりますし、依頼者側も費用対効果を確認できます。例えば「日本建築学会推奨の基準値以下になった」という報告は、企業・施設管理者にとってコンプライアンスの観点からも重要です。

・写真によるビジュアル比較: カビの生えた状態と、除去後の綺麗になった状態を写真で比較するのも有効です。人間は視覚情報から直感的に変化を理解できます。壁紙のシミが消えた、黒ずんだ天井が真っ白になった、水滴だらけだった窓枠が乾燥してカビがなくなった、などBefore→Afterの写真は一目で効果が伝わります。報告書や社内掲示に写真を載せることで、清掃スタッフや他の住人への教育資料にもなります。

・報告書・証明書の活用: 専門業者から提出されるカビ検査・施工結果の報告書は、単なる報告に留まらず今後の管理に役立つ資料です。企業や施設ではこの報告書をファイリングして環境衛生管理の記録として保存したり、ビル管理法に基づく空気環境測定結果の一部として活用できます。住宅の場合でも、賃貸物件であれば入居者・オーナー間の情報共有資料になり、持ち家であれば家族の健康管理の参考資料になります。報告書には再発防止のアドバイスも記載されていることが多いので、後から見直して対策チェックリストとして使うこともできます。

・再発防止策の提示: 見える化は現状把握だけでなく、未来への提案も含みます。専門業者は報告書や引き渡し時に「今後の予防策リスト」を示してくれる場合があります。「〇〇を月に一度点検してください」「換気扇フィルターは○ヶ月ごとに清掃」「室内の湿度計を設置して管理」といった具体的な再発防止策の提案があると、利用者は何をすれば良いか明確になります。提案に沿って実践すれば、せっかくきれいにした空間を長持ちさせることができるでしょう。

このように、カビ対策後に結果を見える化することは、単なる自己満足ではなく関係者全員の納得感と協力体制の醸成につながります。データや写真を共有することで、「なぜカビ対策が必要なのか」「どれほど改善したのか」を誰もが理解でき、引き続き予防に取り組もうという意識が高まります。

特に企業や学校など組織的な環境では、担当者だけでなく利用者全体の理解と協力が不可欠です。見える化された報告があることで、上司や予算担当者への説明もしやすくなり、次年度以降の定期検査やメンテナンスの予算承認も得やすくなるでしょう。

まとめ:お問合せ

カビの健康被害から検査・除去・再発防止までを総合的に説明しました。カビバスターズ福岡と一般社団法人微生物対策協会の協力のもと行われるカビ対策では、事前調査から施工、そして事後の検査報告とアフターフォローまで一貫したプロセスで進められます。そのプロセスと成果を踏まえれば、カビ対策は単に「汚れを取る」作業ではなく、科学的根拠に基づいて住環境を健全化し、人々の健康を守る取り組みであることがご理解いただけたかと思います。

ご家庭でも職場でも、「ちょっとカビ臭いな」「カビがうっすら見えるな」と感じたら放置せず、早めに対策を講じましょう。日常的な予防と、必要に応じた専門的な検査・除去を組み合わせることで、私たちはカビに負けない清潔で安全な生活環境を維持できます。あなたの大切な家族や施設利用者の健康のために、今日からできるカビ対策を始めてみませんか?

お問い合わせはこちら!

📞 お電話:090-8159-7525

🌐 公式サイトhttps://kabibusters-fukuoka.jp/

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------