全館空調住宅の落とし穴!床下カビの原因と点検・除菌対策ガイド

2025/04/06

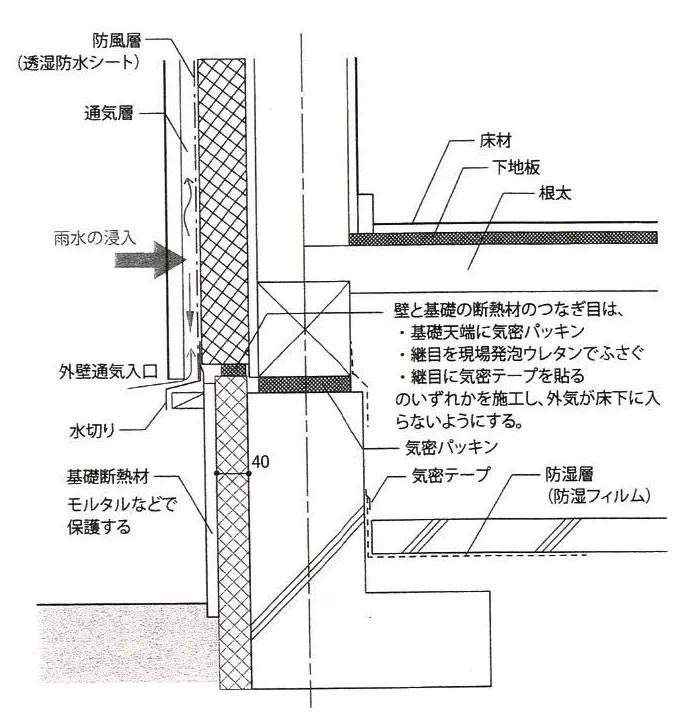

上図は基礎断熱工法の住宅の断面図です。基礎コンクリートの内側に断熱材を施工し、高気密化しています。外気を遮断することで室内は快適になりますが、基礎内部(床下空間)の湿度がこもりやすい構造になっています。全館空調住宅ではこの床下空間の空気の動きにも注意が必要です。

全館空調の気流は基本的に居室内を循環します。床下まで空調の風が直接行き渡る設計でない場合、床下は「死角」となりがちです。特に基礎断熱の場合、床下は半ば密閉空間となるため、湿気が滞留しやすくなります。一方、従来型の床断熱(床下に通気口があり外気が出入りする工法)の家でも油断はできません。夏場や梅雨時に湿った空気が床下に入り込んでコンクリートに触れると結露し、逆に冬場には暖かい室内空気が床下に漏れて冷たい基礎部分で水滴になることがあります。つまり、全館空調だからといって自動的に床下の温湿度が管理されているわけではないのです。快適な室内環境の陰で、床下では湿度が高まりカビのリスクが潜んでいるケースもあるので注意が必要です。

目次

床下点検口を開けてカビ臭がしたら要注意!見えない床下カビの実態

新築や築浅の家だと「床下なんて綺麗なはず」と思いがちですが、実はそうとも限りません。例えば押入れや洗面所の床下点検口を開けたとき、「ムッ」とカビ臭い匂いを感じたら要注意です。「え、うちの床下でカビが生えてるの!?」と驚くかもしれませんが、床下は普段目に見えないだけで湿気がこもりやすく、カビにとって格好の隠れ家なのです。全館空調住宅の場合、普段窓を開け放つことが少なく常に空調が効いているため、室内の匂いに紛れて床下のカビ臭に気づきにくいこともあります。しかし点検口から漂う異臭は見えない床下カビのシグナル。床下に潜むカビの実態として、木材の表面やコンクリート基礎にびっしりとカビが広がっている可能性があります。

「床下なんて普段見る機会がない」という方がほとんどでしょう。実際、床下にカビが発生していても日常生活で直接目にすることはありません。そのため発見が遅れがちですが、放置すると被害は広範囲に広がります。床下で発生したカビはやがてカビ臭となって室内に漏れ出し、家中になんとなく嫌な匂いが充満することもあります。「最近なんだか家の中がカビ臭い…」と感じたら、まず床下を疑ってみてください。床下点検は新築住宅でも必要です。次章で詳しく触れますが、新築後わずか数ヶ月~1年ほどで床下がカビだらけになってしまった例も報告されています。匂いや兆候に気づいたら早めに専門家に相談し、床下をチェックすることが肝心です。

全館空調住宅で床下にカビが発生する原因

全館空調住宅の床下でカビが生える原因には、いくつかの要因が絡んでいます。主な原因を整理すると以下の通りです。

・基礎・断熱施工上の問題: 高気密高断熱住宅に多い基礎断熱工法では、床下空間が外気から遮断されるため湿気がこもりやすくなります。断熱材の施工不良や隙間があると、そこから湿気が侵入・滞留しカビの温床になります。また、布基礎+外断熱仕様の家でも、空調計画に不備があると床下に空気が循環せず結露・カビが生じます。要するに断熱と気密の落とし穴で、快適さを追求するあまり床下の湿度管理が疎かになるケースです。

・結露の発生: 温度差による結露も大敵です。全館空調で室内が快適でも、床下と外気との温度差が大きいと基礎や木材表面に水滴が発生します。特に梅雨時や夏場、湿った空気が床下に入ると冷たいコンクリート基礎で結露しカビの原因に。逆に冬場には暖房した室内空気が床下に漏れ、冷えた基礎で結露することもあります。こうした床下結露はカビ発生を助長します。実際、「全館空調を導入するとカビが生える」という口コミの背景には、この結露問題が指摘されています。空調ダクト周辺の断熱不良で結露→カビ発生といった事例も報告されています。

・換気不足・空気の滞留: 床下の通気性不足も重大な原因です。基礎断熱の場合、従来のような床下換気口がなく機械換気に頼ることが多いですが、その換気計画が不十分だと床下の空気が停滞します。高気密住宅では外部との自然換気が抑えられるため、湿気が床下にこもりやすいのです。特に全館空調住宅では24時間換気システムが付いているからと安心しがちですが、床下までカバーしていないケースもあります。「第一種換気(機械換気)でも防げない床下カビが発生した例もある」と専門業者も指摘しています。換気扇や吸気口の配置バランスが悪く、一部で床下が負圧状態になって外から湿気を吸い込んでしまうことも考えられます。いずれにせよ、床下の換気不足は湿度滞留とカビ繁殖を招く大きな要因です。

・新築時の水分(施工後の湿気): 実は新築直後~1年程度の住宅は床下が特に湿りやすいです。その理由の一つが基礎コンクリートに含まれる大量の水分。コンクリートは硬化後も乾燥に時間がかかり、完成して床下が密閉されてからも水分が蒸発し続けます。そのため、新築直後から1年程度は基礎に含まれる水分量が多く、床下の湿度が高まりやすいので特に注意が必要です。実際、「新築直後から1年は基礎コンクリートの水分が多いため注意」と指摘する専門家もいます。さらに施工中の雨水が床下に溜まったり、建築中に使用した木材が十分乾燥していなかった場合も、引き渡し後に床下でカビが発生しやすくなります。築3ヶ月で床下にカビがびっしり生えた新築住宅の例では、基礎の乾燥不足による湿気と床下に残っていた木材の切れ端、そして換気不十分が重なりカビ繁殖につながっていました。新築だからと油断せず、施工時の水分やゴミが残っていないかにも目を向ける必要があります。

以上のように、全館空調住宅で床下カビが発生する原因は一つではなく複合的です。高気密・高断熱のメリットと裏腹に、湿度コントロールが難しくなるというデメリットも存在します。住宅メーカーもこの問題を認識し、微生物汚染への対策を講じることが求められています。大切なのは原因を正しく理解し、事前に対策を打つことです。次章では、実際に床下カビが発生してしまった場合のリスクについて見ていきましょう。

床下カビがもたらす健康リスク

床下に発生したカビを放置すると、家族の健康にどんな影響があるのでしょうか?カビ問題は見た目の悪さだけでなく、健康被害につながる点が深刻です。床下で繁殖したカビは大量の微小な胞子(カビの種子のようなもの)や揮発性のカビ臭成分を空気中に放出します。この胞子やカビ臭が床下から室内に漂い、人が吸い込むことで様々な健康リスクを引き起こします。

上の写真は新築後わずか3ヶ月の住宅の床下で異常繁殖したカビの例です。床板の裏側に白いツララ状の菌糸が垂れ下がっていますが、これはカビが活発に繁殖している証拠です。ここまで放置すると床下の空気中に無数の胞子が充満し、室内にも拡散してしまいます。当然、住む人の健康への悪影響が懸念される状態です。

具体的な健康被害としてはまずアレルギー症状が挙げられます。カビの胞子を吸い込むと免疫反応によって鼻炎や咳、喘息発作など呼吸器系のアレルギー症状を引き起こすことがあります。特に小さなお子さんや高齢者、喘息持ちの方はカビによる症状悪化のリスクが高まります。実際、「カビの胞子は喘息やアレルギー反応の引き金となる」ことが知られています。また、カビ臭自体も頭痛の原因になったり不快感でストレスとなるでしょう。

さらに深刻なものでは、真菌性肺炎(夏型過敏性肺炎など)といった疾患につながるケースも報告されています。例えば夏型過敏性肺炎はエアコン内部などのカビが原因で起こる肺炎様の病気ですが、床下のカビでも長期間さらされると同様に呼吸器へダメージを与える可能性があります。症状が進行すると高熱や激しい咳込みなど重症化する恐れもあります。

そして見逃せないのが住環境全体への二次被害です。床下で繁殖したカビは木材を腐らせ構造体を劣化させる「腐朽菌」として働くこともあります。木材が弱くなるとシロアリ被害にも遭いやすくなるため、家そのものの寿命を縮める要因にもなりかねません。健康被害と住宅劣化、両面から深刻なリスクをもたらすのが床下カビの怖いところです。

まとめると、床下カビはアレルギーや喘息など健康被害の原因となり、放置すれば住宅の構造にも悪影響を及ぼす可能性があります。臭いに気づいたり体調不良の原因が思い当たらない場合、一度床下環境を疑ってみることが大切です。「うちは大丈夫」と思わず、次に述べるように定期的な点検と早めの対策を心がけましょう。

床下点検の重要性と適切なタイミング(新築1~3年以内は特に重要)

床下のカビ被害を防ぐためには、早期発見と対策が肝心です。そのために欠かせないのが床下点検。新築したばかりの家でも、「1~3年以内に一度は床下を確認したほうが良い」と専門家は強調しています。特に新築直後~1年は前述の通り基礎の水分が多く、梅雨や夏を迎えるとカビが発生しやすい環境になります。実際に「新築なのに引き渡し後1年未満で床下カビが発生した」という相談も珍しくありません。このため、多くの住宅メーカーや工務店は引き渡し後1年点検を行いますが、ぜひ床下まで点検してもらいましょう。

一般家庭でも、以下のようなタイミングで床下点検をすると効果的です。

・新築後初めての梅雨前: 基礎が乾燥しきる前に訪れる最初の梅雨時期は要注意です。梅雨入り前に床下の湿度やカビ発生の有無をチェックします。もし梅雨時期に入ってしまってからでも、「最近床下がカビ臭い」と感じたらすぐに点検しましょう。

・入居後6ヶ月~1年: 引っ越して生活を始めてから最初の夏~冬を経過する頃、一度床下を確認します。季節の温度差による結露が生じていないか、構造材にカビの斑点がないかを見てもらいます。床下収納庫がある場合、自分でフタを開けて懐中電灯で覗くだけでもカビ臭や見た目のチェックができます。

・その後も年1回程度: 理想的には毎年1回、湿度の高い梅雨時か、夏終わり~秋口(残暑~秋雨の時期)に点検するとベストです。カビは高温多湿の季節に繁殖しやすいため、その直後に点検すると発見率が高まります。特に築2~3年以内は要注意期間なので、続けて点検することで早期発見・早期対処が可能になります。

床下点検は専門業者に依頼するのが確実ですが、まずは自分で点検口を開けて見るだけでも違います。「カビかな?」と思う黒い斑点や異臭に気づいたら、それ以上放置しないことが重要です。早期に発見できれば被害が広がる前に対処でき、結果的にコストも被害も最小限で済みます。逆に長年気づかず放置してしまうと、前章で述べた健康被害や構造劣化が進み、リフォーム規模の大掛かりな工事が必要になることもあります。

「新築だから大丈夫」「今まで問題ないから平気」と過信せず、床下は定期的に点検する習慣をぜひ身につけてください。とりわけ全館空調住宅は先述の理由で床下の湿度が高まりやすいため、他の住宅以上に点検とメンテナンスが欠かせません。大切なマイホームと家族の健康を守るために、床下という見えない部分にも目を向けてあげましょう。

カビ発見から除去・防カビ処理までの流れ

万が一床下にカビが発生してしまったら、焦らずに適切な手順で対処しましょう。ここでは、カビの発見から除去・防カビ処理までの一般的な流れを紹介します。

1.状況確認・原因調査: まず床下に入れる業者や専門家に依頼して、カビの発生状況を確認します。どの範囲にカビが生えているか、木材やコンクリートのどの部分か、湿度はどれくらいか、結露や水漏れはないか等を詳しく調べます。必要に応じて真菌検査(カビの種類を特定する検査)や含水率の測定、サーモグラフィによる結露箇所のチェックなども行います。原因(結露なのか漏水なのか換気不足なのか)を突き止め、再発防止策を考えるための大事なステップです。

2.カビ除去作業(除カビ): 次に実際のカビ除去を行います。軽度であればアルコールや市販のカビ除去剤で拭き取ることも考えられますが、床下の広範囲なカビは専門業者に任せるのが安全です。従来はブラシで擦ったり木材を削り取ったりする方法も取られてきましたが、近年は素材を傷めずに削らずカビを根こそぎ除去する方法も登場しています。業者は防護マスクや防護服を着用し、カビの胞子が飛び散らないよう注意しながら作業を進めます。必要に応じて業務用の強力な薬剤を噴霧(ミスト)して菌糸まで死滅させます。素人が下手に手を出すと胞子を撒き散らしてしまう恐れがあるため、プロの除カビ作業で徹底的にカビを除去することが大切です。

3.除菌・抗菌処理(防カビ施工): カビを物理的に除去した後は、残った目に見えない菌や胞子を除菌し、再発を防ぐための防カビ剤の施工を行います。例えば専門業者の施工では、カビ取り後に必ず薬剤による除菌・抗菌処理を施し、カビの再発防止効果を高めています。抗菌コーティング剤や防カビスプレーを床下全域に塗布・噴霧することで、しばらくカビが生えにくい状態を作ります。また、床下だけでなく家全体の空気中に漂うカビの胞子も専用機材で除去するケースもあります。カビ臭の元となる胞子ごと除去することで、住まい全体の空気をクリーンに保てるのです。

4.原因への対策・再発防止策の実施: カビを除去しても原因がそのままではまた発生してしまいます。そこで、判明した原因に合わせて再発防止策を講じます。例えば結露が原因なら断熱材の追加施工や換気改善、換気不足なら床下換気扇の設置や通風口の増設、湿度が高いなら除湿機の導入、防湿シート敷設などです。場合によっては漏水箇所の修理や土壌からの湿気を遮断する工事が必要なこともあります。専門業者であれば施工後に改善策の提案もセットで行ってくれるので、それらを実行に移して再発リスクを減らしましょう。

5.定期的なモニタリング: 処置後も安心せず、しばらくは床下の湿度計を設置するなどして経過を観察します。再び高湿度になっていないか、カビ臭がしてこないか確認しましょう。業者によっては施工後一定期間に定期点検に来てくれるサービスもあります。再発が見られないことを確認できればひとまず安心です。今後も年に一度程度は点検を継続し、床下環境を良好に維持しましょう。

以上が大まかな流れです。床下カビの除去は専門性の高い作業ですので、被害が大きい場合は無理をせず信頼できるカビ取り専門業者に相談しましょう。次の章では、福岡で床下のカビ除去・防カビ対策を行うプロ集団「カビバスターズ福岡」の特徴的な施工法について紹介します。

カビバスターズ福岡による床下調査・除菌施工の特徴【MIST工法®】

床下カビの対策は専門業者に依頼するのが安心ですが、中でも福岡を中心に九州各地で活躍するカビバスターズ福岡は床下カビ除去のプロフェッショナルです。ここでは同社の床下除菌サービスの特徴を見てみましょう。特許技術であるMIST工法®を用いた独自の施工で、従来とは一味違うカビ対策を実現しています。

・素材を削らない独自工法: カビバスターズ福岡の最大の特徴は、木材や断熱材といった建築素材を削ったり擦ったりせずにカビを除去できる点です。MIST工法®では特殊な薬剤ミストを吹き付けることで、菌糸レベルでカビを分解・死滅させます。例えば床下の大引き(床を支える太い木材)や合板の表面にこびりついたカビも、構造材を傷めることなく根元から取り除くことができます。「床下の建材や断熱材を削ることなく、カビを根元から除去」でき、しかも見た目も新品同様に戻せるというのは大きなメリットです。大切なマイホームを傷つけずに済むので安心感が違います。

・カビ臭・胞子まで徹底除去: MIST工法®はカビそのものを除去するだけでなく、発生源から舞い上がったカビの胞子や臭いも徹底的に除去します。専用の空間除菌マシンなどを用いて床下空間の空気を洗浄し、家全体に広がったカビ臭も根本から取り去ります。施工前後には真菌検査で空気中の胞子数を測定し、「見えないカビ汚染」をデータで比較することも可能です。単にカビを取るだけでなく、空気環境までクリーンにするので、カビ由来のアレルギー症状に悩んでいた方も施工後は空気の違いを実感できるでしょう。

・人体に無害な薬剤で安全施工: 使用する薬剤は人体やペットに無害なものを厳選しています。施工スタッフが防護服で入るような強烈な薬剤ではなく、人が生活する空間でも安心して使える安全な液剤です。刺激臭も少なく、施工後に家へ戻った時に薬品臭で不快になる心配もありません。小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して任せられる安全第一のカビ除去を実践しているのは、大事なポイントです。

・プロによる徹底調査と再発防止策: カビバスターズ福岡では、施工前に真菌検査や含水率チェックなど徹底した調査を行い、カビの種類や汚染度合いを把握します。その上で最適な薬剤を調合し、短時間で確実な除菌・防カビ施工を行います。施工後には再度検査を実施し、どれだけ改善したか数値で確認して報告してくれます。また、再発を防ぐためのアドバイスや、必要に応じて換気改善などの提案も受けられます。換気設備の見直しや湿度管理の徹底、定期点検の重要性もしっかり教えてくれるため、施工後のケアも万全です。

このように、カビバスターズ福岡のMIST工法®による床下除菌・防カビサービスは、「素材を傷めず根こそぎカビ除去」「臭いも健康被害も元から断つ」「人にも家にも優しい安全施工」という特徴を持っています。にもあるように、床下カビを根本から除去し家全体の健康を守る対策を提供してくれる心強い味方です。福岡県内はもちろん、九州各県(佐賀・熊本・大分・長崎・宮崎・山口など)で床下カビにお悩みの方は、相談してみる価値があるでしょう。

最後に、床下カビ対策で一番大切なのは予防と早期発見です。全館空調の快適さを享受しつつ、見えない床下にも気を配りましょう。適切な湿度管理(床下湿度はできれば60%以下)、計画的な換気、そして定期的な床下点検で、カビ知らずの健やかな住まいを維持したいですね。カビかな?と思ったら早めにプロの力を借りて、家族の健康と大切なマイホームをカビから守りましょう!

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------