カビ胞子を吸い込むとどうなる?症状と家族を守る簡単カビ対策

2025/04/04

カビ胞子を吸い込むことによる健康リスクと効果的なカビ対策

イントロダクション

お風呂場や窓際に発生するいやなカビ。実はその目に見えないカビ胞子を、私たちは日常生活の中で知らず知らずのうちに吸い込んでいます。では、カビを吸い込むことは私たちの健康にどのような影響を及ぼすのでしょうか。カビは見た目が悪いだけの存在ではなく、アレルギー症状や肺疾患、さらには慢性的な炎症など、放置するとさまざまな健康リスクをもたらす可能性があります。本記事では、カビ胞子を吸い込むことで生じる健康への影響を、症状の特徴やカビの種類ごとの違いを交えながら丁寧に解説します。また、カビが発生しやすい環境や早期発見・除去の重要性、そして自分でできるカビ対策と専門業者による対処の違いについても詳しく紹介します。小さなお子様や高齢者がいるご家庭、さらには病院・養護施設の管理者の方も、本記事を通じて適切なカビ対策のポイントを押さえていただき、安心・安全な生活環境づくりにお役立てください。

目次

身近に潜むカビと胞子の基礎知識

まずはカビという生き物について、基本的な知識を押さえておきましょう。カビはキノコや酵母と同じ「真菌」の仲間で、湿気の多い環境を好んで繁殖する微生物です。種類は非常に多彩で、私たちの身の回りでよく見かけるものだけでも、黒カビ(クロカビ)、青カビ、ススカビ(アルテルナリア)、アカカビなどが存在します。例えば浴室や窓枠のゴムパッキンに発生しやすい黒い斑点状の黒カビは、その不快な見た目だけでなく胞子が飛散してアレルギーや呼吸器疾患を引き起こしやすい厄介者です。一方でピンク色の赤カビ(ロドトルラなど)は見た目こそ悪いものの、それ自体は人体への直接的な害は少ないとされています。しかし赤カビは放置すると黒カビのエサになり得るため、やはり除去が必要です。このようにカビの種類ごとに特性は異なりますが、共通して言えるのはカビが発生すると無数の胞子を作り出し、空気中に放出するという点です。

カビの胞子は非常に小さく肉眼では見えませんが、空気の流れに乗って室内を漂い、私たちが知らないうちに呼吸とともに体内に入り込みます。実際、空気中には常に一定量のカビ胞子が浮遊しており、条件が整えばどこにでも着床してカビが繁殖し始めます。一般に温度が5〜35℃、湿度が約60%以上という環境はカビにとって絶好の繁殖条件です。胞子が壁や床、カーテンなどに付着し、周囲にあるホコリや汚れを栄養源として成長、さらに湿気を利用してどんどん増殖します。住宅に使われる木材やクロス(壁紙)など多くの建材はカビの栄養になり得るため、一度発生を許すと思いがけない場所まで広がることもあります。こうして室内にカビが生えると、見た目の汚れだけでなく空気中に舞う胞子の量も増えていきます。その結果、私たちが吸い込むカビ胞子の濃度も高まり、健康への影響リスクが高まってしまうのです。

カビ胞子を吸い込むと起こる健康被害

それでは、実際にカビの胞子を吸い込むことでどのような健康被害が起こり得るのか、詳しく見ていきましょう。カビによる健康影響は大きく分けて「アレルギー反応」「感染症」「中毒(カビ毒)」の三種類に分類できます。以下では代表的な症状や疾患を挙げ、その特徴を解説します。特にお子様や高齢者、また喘息など呼吸器疾患をお持ちの方や免疫力の低下した方は、カビによる影響を受けやすいため注意が必要です。

アレルギー症状:鼻炎・喘息など

カビ胞子はスギ花粉やダニと同じようにアレルゲン(アレルギーの原因物質)となり得ます。カビに敏感な人が胞子を吸い込むと、身体が異物とみなして免疫反応を起こし、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみといったアレルギー性鼻炎の症状を引き起こします。実際、屋内外のカビの一種アルテルナリア(ススカビ)の胞子は、スギ花粉と同様に花粉症の原因となり、春〜秋にかけて鼻炎や気管支喘息の誘因になることが知られています。カビが原因の鼻炎は、ハウスダストに含まれるカビを吸い込むことで一年中発症するケースもあり、「なんとなく年中鼻の調子が悪い」という方は身の回りのカビが一因となっているかもしれません。

カビはまた、気管支ぜんそく(喘息)の発作を誘発するアレルゲンともなります。とくに黒カビは喘息持ちの方にとって危険で、胞子を大量に吸い込むことで気管支が刺激され発作や咳込みを起こしやすくなります。

肺疾患:過敏性肺炎・肺真菌症など

カビ胞子を吸い込み続けることで、肺そのものに炎症や感染が起きる場合もあります。代表的なのが過敏性肺炎(アレルギー性肺炎)です。これはカビや微生物の胞子などを繰り返し吸引することで肺が過敏に反応し、アレルギー性の炎症を起こす病気です。中でも夏場に多いことから夏型過敏性肺炎と呼ばれるタイプは、家庭内の特定のカビが原因で起こることが知られています。エアコン内部に繁殖したカビ(真菌)の胞子が室内に放出され、それを吸い込むことで発症するケースが多く、咳や微熱、息切れなど一見すると風邪のような症状が現れます。原因が見逃されるとカビに曝露(ばくろ)し続ける環境に戻るたびに症状を繰り返し、慢性的な肺の炎症や線維化(肺が硬くなる状態)につながる恐れもあります。夏型過敏性肺炎の主な原因菌はトリコスポロンという真菌で、高温多湿な環境を好むため古い建物や湿気のこもりやすい場所に繁殖しやすい傾向があります。その胞子を吸い込むとアレルギー反応で肺に炎症が生じ、この肺炎を発症するのです。毎年夏になると咳や発熱が出て長引くという方は、この疾患が疑われます。

もうひとつ注意すべき肺疾患が肺真菌症です。これはカビが直接肺に感染して増殖するタイプの病気で、代表的なものに肺アスペルギルス症(アスペルギルス肺炎)があります。アスペルギルス(コウジカビの仲間)というカビは土壌やホコリ中に広く存在し、日常的に胞子を吸い込んでいますが、健康な人は通常問題を起こしません。しかし免疫力が低下している人(高齢者や糖尿病・がん治療中の方など)や、肺に慢性の病気を抱えている人が大量の胞子を吸い込むと、このカビが肺内で繁殖し気管支肺アスペルギルス症を発症することがあります。症状は長引く咳や痰、発熱、胸の痛み、呼吸困難などで、重症化すると肺機能の低下を招きかねません。免疫機能が正常であればめったに起こりません。しかし病院や介護施設では、空調フィルターや加湿器の衛生管理を徹底し、カビを発生させない環境づくりが求められます。

さらに、鼻の副鼻腔にカビが感染する真菌性副鼻腔炎や、耳に繁殖する外耳道真菌症など、カビが体内に入り込んで局所的な感染症を起こすケースもあります。鼻副鼻腔へのカビ感染は慢性副鼻腔炎(蓄膿症)の一因ともなり、鼻づまりや悪臭を伴う鼻汁が続く難治性の病気です。これら肺や副鼻腔の真菌症は、一般的な細菌による感染症と比べれば頻度は低いものの、一度発症すると治療が長引く傾向があります。特に抵抗力の弱った方々は、カビだらけの環境に身を置かないよう十分注意しましょう。

その他の影響:カビ毒による中毒症状・皮膚疾患など

カビによる健康被害は、何も呼吸器だけに限りません。例えばアトピー性皮膚炎の方は、カビが室内環境に多いと症状が悪化することがあります。湿度の高い環境ではカビやダニが繁殖しやすく、これらがアレルゲンとなって皮膚の炎症やかゆみを引き起こすためです

また、一部のカビはマイコトキシン(カビ毒)と呼ばれる有害物質を作り出します。これを長期間吸い込むことで、頭痛や吐き気、倦怠感など体調不良の原因となる可能性があります。幸い一般家庭で重篤な中毒症状が現れることは稀ですが、カビ臭が充満した環境で過ごして「なんとなく調子が悪い」という場合、カビ毒の影響も考えられます。特に抵抗力の弱い乳幼児や高齢者はこうした影響を受けやすいので注意しましょう。

なお、水虫などの皮膚真菌症はカビ(白癬菌など)が皮膚に感染する病気ですが、これは主に直接触れることで起こります。胞子を吸い込むことによるものではないため本記事の主題とは異なりますが、住環境にカビが大量にある状況では皮膚への付着リスクも高まります。

慢性的な炎症リスクにも注意

カビによる健康被害で怖いのは、症状が慢性化してしまうことです。カビに長期間さらされると、たとえ症状が軽くても炎症が継続し、気管支喘息の悪化や肺の組織の損傷につながる恐れがあります。実際、過敏性肺炎を繰り返すうちに肺が線維化してしまった例も報告されています。健康寿命を縮めないためにも「たかがカビ」と侮らず、早めに対策することが大切です。

カビが発生しやすい環境とは?

カビによる被害を防ぐためには、そもそもカビが発生・繁殖しやすい環境を知り、未然に対策することが重要です。カビは基本的に湿度が高く、かつ栄養源(ホコリや汚れ)が豊富な場所を好みます。私たちの生活空間でカビが生えやすい典型的な場所として、以下のような所が挙げられます。

・浴室・脱衣所:お風呂場は高温多湿で石鹸カスや皮脂汚れなど栄養も豊富なため、家の中で最もカビが繁殖しやすい場所です。天井や壁の隅、ゴムパッキンに黒カビが発生しやすく、放置すると壁一面に広がることもあります。

・キッチン・台所:シンク下や排水溝まわり、冷蔵庫の裏などは水気と食品カスがあるためカビが発生しやすいです。特に梅雨時や夏場は生ゴミからもカビが繁殖するので注意が必要です。

・窓際・結露しやすい場所:冬場に窓やサッシに発生する結露(水滴)をそのままにしておくと、カーテンや壁紙にカビが生える原因となります。結露がひどい場合は拭き取りや吸水テープ等で速やかに除去しましょう。

・エアコン・加湿器内部:エアコンのフィルターや内部の熱交換器、加湿器のタンクは掃除を怠ると水分を含んだホコリが溜まりカビの温床になります。エアコン使用時に嫌な臭いがする場合、内部でカビが繁殖しているサインです。

・クローゼット・タンスの裏:衣類収納内は通気が悪く湿気がこもりがちです。特に外壁側に接したクローゼットや家具の裏は結露しやすく、気付かないうちに壁裏までカビが広がっていることもあります。

以上のような場所は特にカビの発生リスクが高いため、「湿気をこもらせない」「定期的に清掃する」など日頃から意識した環境づくりが重要です。また、現代の高気密住宅では通気が悪いと壁内に湿気が滞留してカビが発生するシックハウス的な問題も起こりえます。24時間換気システムが設置されている場合は必ず稼働させ、適度な換気を行いましょう。さらに、梅雨時や夏場だけでなく冬場の結露にも注意が必要です。日本の夏は高温多湿でカビが繁殖しやすく、冬場は暖房で温められた室内空気が窓で冷やされ結露が発生しやすいため、一年を通じて油断できません。「ここはカビが生えやすいかも」と感じる場所は、こまめに点検して早期発見に努めましょう。

カビの早期発見・除去が健康を守る鍵

カビによる健康リスクを最小限に抑えるには、早期発見と早期除去が何より重要です。前述のようにカビは一度広がってしまうと、空気中に飛ぶ胞子の量が増えて被害も拡大しがちです。早い段階で見つけて対処すれば、それだけ吸い込む胞子を減らすことができ、症状の悪化や新たな健康被害を防ぐことにつながります。

カビを早期に発見するためには、「見た目」「臭い」「健康状態」のサインに気を配りましょう。まず見た目では、壁紙の隙間や床の隅などに現れる小さな黒い点々や、天井の薄いシミなど初期のカビ汚れを見逃さないことです。定期的な掃除の際に家中を見渡し、普段目につかない場所もチェックしてみてください。次にカビ臭にも注意。カビが繁殖すると独特のカビ臭(かびくさいにおい)が発生します。部屋に入ったときや押し入れを開けたときにムッとするような臭いを感じたら、その周辺にカビが潜んでいる可能性があります。最後に家族の健康状態にも敏感になりましょう。原因不明の咳や鼻炎が特定の部屋にいると悪化する場合、その部屋の空気中にカビ胞子が充満しているかもしれません。これらのサインに気付いたら、放置せずにすぐカビ対策に乗り出すことが大切です。

発生してしまったカビを早期に除去することで、症状の重篤化を防ぐだけでなく再発防止にもつながります。特に前述した過敏性肺炎などは、カビの除去が根本的な治療となります。カビを取り除くことで初めて症状が治まり、再び同じ環境で生活しても発症しなくなるケースがほとんどです。逆に言えば、カビが残ったままだといつまでもアレルゲンや病原体に曝露され続けることになるため、治療をしてもまたぶり返してしまいます。したがって、医療的な対症療法と並行して生活環境からカビを排除することが根本的な解決策と言えるでしょう。

また、カビの根が深くなると除去が困難になり、壁紙や建材の張替えなど大掛かりな修繕が必要になる場合もあります。早めの対処は健康面だけでなく経済的にも有益です。

自分でできるカビ対策

カビを予防・対処する方法には、自分で日常的に行う対策と、専門業者に依頼する方法があります。まずはご家庭で今日から始められるカビ対策のポイントを整理してみましょう。

・適切な換気と除湿: 室内の湿度を60%以下に保つことがカビ予防の基本です。晴れた日は窓を開けて風を通し、湿気を溜め込まないようにします。特に入浴後や料理の後は換気扇を回し、窓を開け放つなどして湿気を逃しましょう。エアコンのドライ機能や除湿機も梅雨時に活用すると効果的です。押し入れやクローゼットもときどき扉を開け、空気の入れ替えを行いましょう。

・こまめな掃除と清潔保持: ホコリや汚れはカビの栄養源です。床や棚の上にホコリが溜まらないよう定期的に掃除機や拭き掃除を行い、浴室の石鹸カスやキッチンの油汚れもしっかり落としましょう。

・結露の拭き取り: 冬場に窓や壁に生じた結露は放置するとカビ発生の原因になります。見つけたらその都度タオル等で拭き取りましょう。窓枠の場合、結露防止ヒーターや結露吸収テープを貼るのも効果的です。

・防カビグッズの活用: 押し入れや下駄箱には除湿剤を置き、浴室には防カビ燻煙剤(煙タイプの防カビ剤)を月1回程度使用するとカビの発生を抑えやすくなります。

・カビの小規模な除去: 小範囲なら市販のカビ取り剤で除去可能です。浴室の黒カビには塩素系漂白剤、壁紙上のカビにはアルコールなどが有効でしょう。作業時はマスク・手袋を着用し、薬剤を浸透させてから拭き取るなど説明書に従い安全に行います。使った布巾は廃棄し、胞子が広がらないよう注意しましょう。

上記の対策を実践することで、多くの場合カビの発生を予防・抑制できます。しかし、それでもカビが蔓延してしまったり、自力では手に負えない状況になったりした場合は、無理をせず専門のカビ取り業者に相談することを検討しましょう。

専門業者によるカビ対策のメリット

家の構造やカビの範囲によっては、素人の手ではカビを完全に取り除けないケースも少なくありません。例えば壁の内部までカビが広がっている、床下に大きなカビコロニーがある、エアコン内部がカビだらけになっている等の場合、表面をいくら掃除しても根本的な解決には至らず、すぐに再発してしまいます。また、カビの種類によっては強い毒性を持つものもあり、不用意に触れると健康を害する危険すらあります。そのような場合はカビ取りのプロに任せるのが確実です。

専門業者に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。

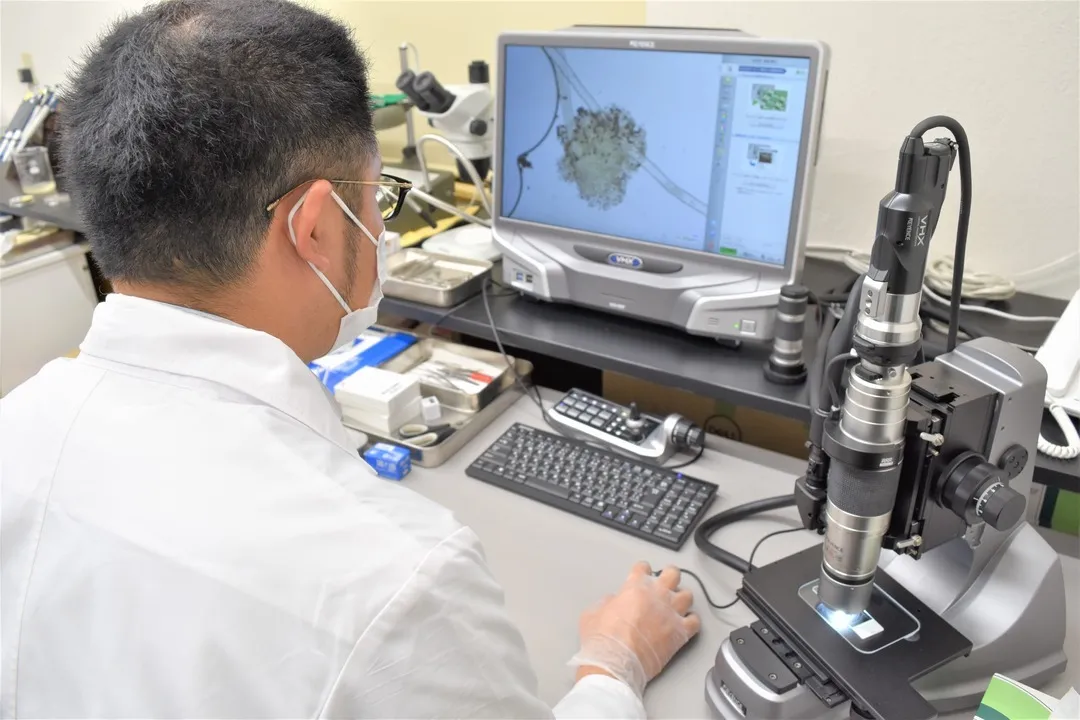

・原因究明と再発防止策: 専門業者はカビが生えた表面的な部分だけでなく、発生源や原因を徹底的に調査してくれます。湿気の原因(雨漏りや結露箇所)を特定したり、目視できない壁裏・天井裏のカビも特殊機器で検査した上で、効果的な除去方法を提案してくれます。さらに再発を防ぐため、防カビコーティングの施工や換気改善のアドバイスなど総合的な対策も期待できます。

・安全かつ徹底的な除去: プロは専門の薬剤や機材を用いてカビを徹底的に除去します。市販品では歯が立たないようなしつこいカビも、プロなら短時間で死滅させることが可能です。素材を削ったり擦ったりすることなく対象に応じた最適な方法で処理してくれるため、建材を傷める心配もありません。さらに、作業時には空気中の胞子もしっかり捕集し、施工後は室内の空気までクリーンに整えてもらえます。

・専門知識による安心感: カビの扱いに慣れたプロなら、住宅だけでなく病院や高齢者施設といった環境でも最適な対処が可能です。「このカビは有害か」「どこまで除去すれば安全か」といった判断も的確に行ってくれます。使用する薬剤も安全性に配慮されたものが選ばれるため、病院や保育園など抵抗力の弱い方がいる場所でも安心して任せられます。

・大規模な被害への対処: 一軒まるごとカビ臭い、建物全体でカビが発生しているといったケースでも、専門業者なら豊富な経験を活かして効率良く対処可能です。自分で何日もかけて苦闘するより、プロに依頼して短期間で確実にきれいにしてもらう方が、結果的にコストや労力の節約になることも多々あります。

特に健康被害が心配な場合や、自力対処に不安がある場合は、早めにプロの力を借りることを検討しましょう。

カビバスターズ福岡の専門サービスで安心のカビ対策を

九州エリアでカビにお困りの方には、カビバスターズ福岡のサービスがお役に立ちます。同社は年間3,000件以上のカビ取り実績を持つカビ対策のプロ集団で、一般家庭はもちろん病院や介護施設、オフィスビルに至るまで様々な現場のカビ問題に対応してきた豊富な経験があります。まず専門のカビ検査によって、お住まいのカビの種類や広がり具合、空気中の胞子濃度などを調べ、見えないカビリスクも含めて「見える化」します。その診断結果に基づき、状況に応じた最適な対策プランを提案してもらえます。

実際のカビ除去作業では、独自のMIST工法®により建物の素材を傷めずにカビを根こそぎ除去します。薬剤を霧状に噴霧してカビの奥まで行き渡らせ、分解・死滅させた後、防カビ剤でコーティングを行い長期間にわたって再発を防ぎます。使用する薬剤は各種試験で安全性が確認されており、人やペットにも無害なので、小さなお子様や高齢者がいる空間でも安心して施工を任せられます。

カビバスターズ福岡に依頼すれば、カビの悩みから解放され、ご家族の健康を守ることができます。日頃の予防はまずご自身でしっかり行いつつ、「これは手に負えない」と感じたら無理をせずカビバスターズ福岡のようなプロに相談してみてください。専門家の力を借りて徹底的にカビを除去すれば、大切な家族の健康を守り、快適な住環境を取り戻すことができるでしょう。

おわりに:健康のために早めのカビ対策を

カビの胞子を吸い込むことで生じる健康リスクについて、主な症状や原因、対策方法を見てきました。目に見えないカビ胞子が私たちの健康に与える影響は決して軽視できません。特にアレルギー体質の方や小さなお子様、ご高齢の方がいる環境では、カビ対策を怠ると思わぬ疾病につながる恐れがあります。しかし適切な知識と対策があれば、カビは防ぐことも除去することも可能です。

まずは日々の換気・清掃など基本的な予防策を実践し、カビを「発生させない」工夫を続けましょう。それでも発生してしまったカビはできるだけ早く発見し、軽微なうちに除去することが肝心です。もし広範囲に及ぶカビや健康被害が懸念される場合には、無理をせず専門業者に頼ることも賢明な選択です。専門家による確実な対策でカビの不安を取り除き、安心して暮らせる清潔な住環境を手に入れましょう。

カビ対策を万全にしておけば、ご家族の健康を守れるだけでなく、住まいも長持ちします。本記事がカビによる健康リスクへの理解を深め、皆様のカビ対策の一助になれば幸いです。カビについて気になることやお困りのことがあれば、どうぞお気軽にカビバスターズ福岡にご相談ください。皆様の快適で安全な暮らしをサポートいたします。

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------