クロス張替えでカビ発見!壁紙のカビ取り方法と再発防止のコツを解説

2025/03/30

クロス張替えでカビ発見!? 専門家が教える壁紙カビの対処法と再発防止策

引っ越しやリフォームで壁紙(クロス)を張り替える際、壁紙を剥がしてみたらその裏に黒いカビがびっしり…なんて経験はありませんか?😱実は、押入れの壁や窓まわり、外壁に面した部屋の壁など、見えないところでカビが繁殖しているケースは珍しくありません。見た目にもショックですが、カビは見た目が悪いだけでなく胞子を吸い込むと健康被害を及ぼす可能性もあり、一刻も早い対処が必要です。本記事では、「クロス張替え時に見つかったカビ」への正しい対処法と再発防止策を、専門的な視点でわかりやすく解説します。賃貸にお住まいの方も、戸建てをご所有の方も、リフォーム検討中の方も必見ですよ!😊

目次

クロス張替え時にカビが見つかるケースと背景

壁紙の裏にカビが発生するのにはいくつかのパターンがあります。ここでは、住宅でよくあるケースとその背景を見てみましょう。

●押入れ(クローゼット)内部: 押入れは扉を閉め切ることが多く、湿気がこもりやすい空間です。特に北側の押入れや外壁に接する押入れでは、冬場に壁が冷えて結露しカビが繁殖しやすくなります。普段掃除しにくくホコリもたまりやすいため、栄養源も豊富でカビの温床に…💦 気づかないうちに押入れのベニヤ板や壁紙の裏が真っ黒になっていることもあります。

●窓まわり(サッシ周辺): 冬の寒い時期、室内と外気の温度差で窓ガラスやサッシに結露が発生し、その水滴が壁紙に染み込むことでカビが生えやすくなります。特にカーテンで隠れている壁紙の端や、出窓の下などは注意が必要です。黒カビが点々と生えていたり、壁紙がポツポツ剥がれてきて初めてカビに気づくこともあります。

●外壁面の壁(北側の部屋など): 外壁に面した部屋で、断熱が不十分だったりコンクリート直貼りの壁紙の場合、壁の内部や表面で結露が起きてカビが発生しがちです。特に北側の寝室や玄関裏など日当たりが悪く寒い壁は要注意です。家具をピッタリくっつけて置いていると壁との間に空気が流れず湿気がこもり、裏でカビが大繁殖…なんてこともあります。

●水まわりや漏水箇所: お風呂場の隣の壁や、キッチン・洗面所など水を使う場所の近くの壁紙にもカビが発生しやすいです。配管からの漏水や結露が壁内部に及んでいると、表面上は分からなくても下地ボードでカビが育っている場合があります。また雨漏りや外壁のひび割れから浸入した水分が原因で、壁の中でカビが広がるケースもあります。

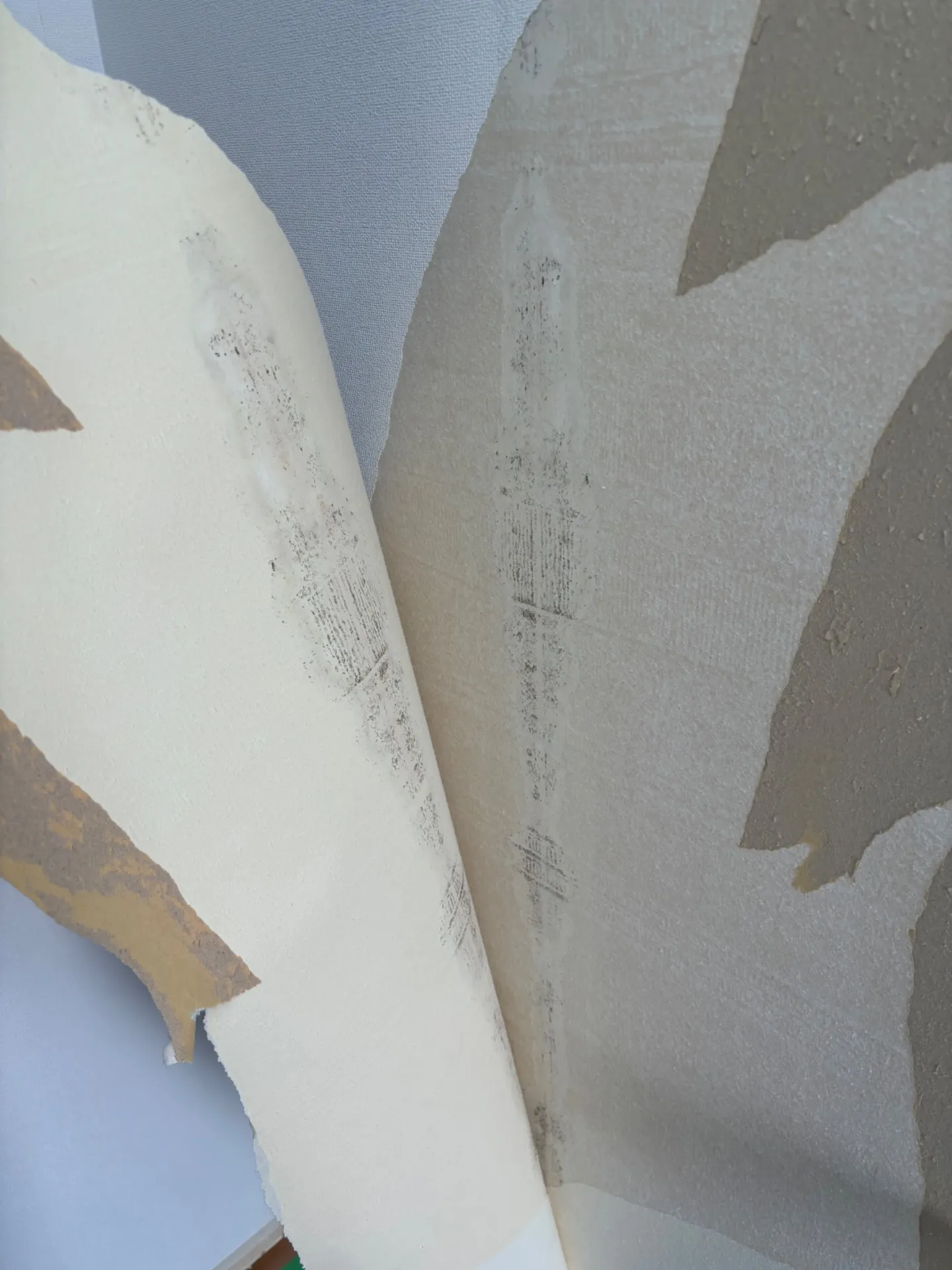

【写真①】押入れの壁紙を剥がしたところ。裏側の石膏ボード一面に黒カビが発生している例。

写真① 押入れや外壁面など通気が悪い箇所では、壁紙の裏や下地にこのような黒カビが広がっていることがあります。長期間気づかず放置すると、下地ボードまで侵食することもあります。

こうした場所では日頃から結露や湿度に注意する必要があります。梅雨時期や冬場の結露で壁紙にカビが発生し、剥がしてみたら下地の石膏ボードにまで広がっていた…というケースも決して珍しくありません。特にビニールクロス仕上げの壁は通気性が低く壁内部に湿気がこもりやすいため、裏側でカビが繁殖しやすいのです。表面からは一見キレイに見えても、剥がして初めて「こんな所に!?😨」とカビの存在に気づくこともあります。

壁紙を剥がして初めて気づくカビの特徴とリスク

壁紙クロスの表面にポツポツと黒い点が見えていればカビだと気づきやすいですが、厄介なのは壁紙を剥がして初めて発覚するカビです。その特徴や見落としによるリスクを確認しましょう。

🔎裏側に潜むカビの特徴: ビニールクロス(塩化ビニル製の壁紙)は耐水性が高い反面、通気性がほとんどないため湿気が逃げず、裏側にカビが発生しやすい傾向があります。クロス表面には現れなくても、裏では黒や緑のカビがびっしり広がっていることがあります。特にカビ臭さが部屋に充満していたり、壁紙の一部がぷかぷか浮いているような場合は、裏でカビが増殖して壁紙を押し上げている可能性があります。また、カビの根(菌糸)が石膏ボードや木材の下地にまで及ぶと、下地が黒く変色したり脆くなることもあります。

⚠️見落としのリスク: 壁紙の裏に潜むカビは発見が遅れがちです。表面に現れていないため「壁紙を張り替えるまで何年も全く気づかなかった」というケースも多いでしょう。しかし見えないからといって安心はできません。裏で繁殖したカビはやがて胞子(カビの種)を飛ばし、壁紙の隙間やコンセント穴などから室内に拡散する恐れがあります。胞子は空気中に漂い、家中のあちこちに落ちて新たなカビ発生源となったり、住人の健康に影響を与える可能性もあります。さらに、下地の石膏ボードが長期間カビに侵されると、強度低下や崩れの原因にもなりかねません。最悪の場合、壁紙と一緒に下地ボードまで交換する羽目になることも…😰。

要するに、壁紙を剥がさなければ見えないカビほど厄介で、放置すると被害が広がりやすいのです。「見えない=大丈夫」ではなく、「見えないところにこそカビあり」と疑って対策することが大切ですね。

カビを発見した際に絶対やってはいけないNG対応

壁紙を剥がしてカビを見つけてしまった!そんなとき、焦って自己流の対処をすると思わぬ二次被害を招くことがあります。以下に絶対にやってはいけないNG対応をまとめます。

●NG① カビをそのまま隠してしまう: 「見なかったこと」にして、カビごと新しい壁紙を上から貼って隠してしまうのは絶対NG!😣 カビは生きていますから、覆い隠しても内部で増殖を続けます。防カビ効果をうたう壁紙であっても、下地のカビを除去せずに貼ればすぐにまた表面に現れてきます。その場しのぎでクロス張替えしても再発し、結局また工事になるだけなので、必ず根本的な除去と原因対策が必要です。

●NG② 防護せずに乾拭き・掃除機で吸う: カビを見つけてパッと雑巾で拭いたり、掃除機でガーッと吸い取るのはやめましょう。乾いた布で擦るとカビの胞子が空気中に舞い散り、部屋中に拡散してしまいます。掃除機も家庭用だと排気で微細な胞子を撒き散らす危険があります(※業務用のHEPAフィルター付きなら別ですが、一般的には推奨されません)。マスクや手袋など防護せず素手で触るのもNGです。カビは皮膚につくとかぶれを起こすこともありますし、吸い込むとアレルギーや健康被害のリスクがあります。発見時はまず刺激せず、そっとその場を離れましょう。

●NG③ 強い薬剤をいきなり噴霧する: 市販のカビ取りスプレー(塩素系など)を見つけ次第シューッと吹きかけるのも考えものです。確かに塩素系薬剤は黒カビに効果がありますが、広範囲に噴霧すると胞子が気流に乗って拡散しやすくなります。また、壁紙の材質によっては変色・劣化を招くこともあります。特に賃貸物件では漂白剤で壁紙が色落ちすると退去時にトラブルになる可能性もあります。まずは落ち着いて、適切な除去手順に沿って対処しましょう(手順は後述)。

●NG④ 原因を究明せず放置する: カビだけ拭いて「とりあえずこれで良し」と放置するのもNGです。カビが生えた背景には必ず原因(湿気・結露・漏水など)があります。原因を断たない限りまた同じ場所に発生します。一時的に見えなくしても、いずれ再発して被害が広がるだけでなく、時間が経つほど除去も大変になります。「カビが出るのは普通」と諦めず、なぜ発生したかを専門家とともに探りましょう。

これらのNG対応を避け、次章で述べる正しい対処法を実践することで、被害を最小限に抑えつつ根本解決につなげましょう。

安全で効果的なカビ除去の手順(家庭で可能な範囲と業者依頼の判断基準)

それでは、発見したカビに対処する安全で効果的なカビ取り方法を具体的に見ていきます。ここでは「家庭でできる壁紙カビ取り」の手順と、業者に依頼すべきケースの目安を解説します。

◎ 家庭でできる壁紙のカビ取り手順

1.準備・安全対策: まず作業者自身の安全と胞子拡散防止のための準備をします。マスク(できればN95などフィルター性能の高いもの)、ゴム手袋、ゴーグルを着用しましょう。換気のため窓を開けますが、家中に胞子を飛ばさないよう作業場所以外のドアは閉め、必要に応じて玄関などに換気扇や送風機で室外に空気を排出します(ただし直接カビに風を当てないよう注意)。床や家具が汚染されないようビニールシートや古新聞で養生しておくと安心です。

2.表面のホコリやカビを静かに除去: いきなり水拭きすると胞子が飛び散るので、まずは静かに乾いた使い捨てクロスやシートでホコリをそっと拭き取ります。このときカビのコロニー(塊)も一緒にある程度取り除けますが、摩擦で胞子が舞わないよう優しく行いましょう(マスク着用は必須!)。取れたシートは密閉できるビニール袋に入れて廃棄します。

3.アルコールで拭き取り殺菌: 次に、カビが付着していた面を消毒用エタノールで丁寧に拭き取ります。エタノールは揮発性が高く木材などを傷めにくいのでオススメです。布やペーパーにエタノールを染み込ませ、ポンポンと押し当てるようにしてカビを拭い取ります(ゴシゴシ擦ると胞子が舞うので注意)。エタノールは市販のスプレーボトル入り除菌用アルコールでもOKです。

4.頑固な黒カビには漂白剤: エタノールで落ちない黒ずみが残る場合は、塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使います。キッチンハイター等を水で3~5倍程度に薄め、キッチンペーパーに含ませてカビ部分に貼り付け、上からラップで覆います。10分ほど置いてカビの色素が分解されたら、濡らした布でよく拭き取りましょう。塩素系は壁紙の色落ちを招くため、下地や壁紙を張り替える前提の場合に使うと良いです(賃貸で現壁紙を残すなら避けた方が無難)。塩素系薬剤使用時は必ず換気し、酸性洗剤と混ざらないよう注意してください。

5.十分に乾燥させる: カビを除去したら、最後に徹底的に乾燥させます。湿気が残っているとまたすぐ繁殖してしまうためです。可能であれば晴れた日に窓を開放して半日〜1日乾燥させます。扇風機や送風機で室外に向けて風を送り、室内の湿気を追い出すのも効果的です(※カビ除去後の乾燥目的であれば、胞子拡散の心配は少ないので扇風機を活用しましょう)。表面がしっかり乾けば除カビ作業完了です。取り外した古い壁紙や拭き取りに使った布類は袋に入れ密閉して廃棄しましょう。

以上が基本的な壁紙カビ取りの手順です。【壁紙 カビ取り】の作業自体は慎重さと根気が求められますが、自分でも可能な範囲はこのようになります。ただし、以下のような場合は無理せず専門のカビ取り業者や内装業者に依頼することを検討してください。

◎ 業者に依頼すべきケースと判断基準

●カビの範囲が広い場合: 一部ではなく壁一面に広がっている、大量発生して天井や床近くまで至っている、といった場合は個人での対処は困難です。目安としてA4用紙より大きな範囲にカビが生えている場合はプロに任せた方が安全でしょう(国土交通省のガイドライン等でも広範囲のカビは専門業者対応が推奨されています)。壁紙を剥がしたら下地ボード全体にカビが及んでいたようなケースでは、大掛かりなカビ除去工事が必要になってきます。

●下地が深刻なダメージを受けている場合: 石膏ボードがボロボロに劣化している、木材が腐食しているなど、下地材の交換や補修が必要な場合も業者の出番です。リフォーム業者とカビ取り専門業者が連携して、傷んだ部材の交換+カビ除去+再発防止処理を行う必要があります。素人が下地まで手を入れるのは難しいので、こうした場合はプロに任せて安全な施工をしてもらいましょう。

●作業環境が悪い場合: 天井裏や床下、換気の難しい密閉空間など、作業が危険・困難な環境でカビを見つけた場合もプロに相談すべきです。専門業者は防護スーツや送風装置など装備も整っており、安全かつ効率的に作業できます。またアスベスト含有建材がカビている場合など特殊なケースも、下手に触ると危険ですのでプロの判断を仰ぎましょう。

●自分で処理しても再発する場合: 過去に自力でカビを掃除したのに何度も同じ所に生えてくる…という場合は、根本原因の解決ができていない可能性があります。専門業者なら、建物の構造や湿度環境を調査し原因究明から対策提案までしてくれます。再発に悩んだら一度プロの無料相談などを利用してみるのも手です。

プロに依頼すると費用はかかりますが、大規模なカビ被害になる前に的確に対処してくれるため結果的に安心・安全です。「これ以上悪化する前にカビ取り業者に相談を」とあるように、無理だと思ったら早めに専門家へ相談しましょう。カビ取りの限界を感じたらプロの出番と心得て、健康な住環境を取り戻すことを優先してください。

【写真②】専門業者によるカビ除去作業の様子。防護マスクを着用し、壁面の黒カビを徹底除去している。

写真② カビ取り専門業者はこのように防護服・マスクを着用し、専門的な薬剤や機材で壁面のカビを根こそぎ除去します。個人では難しい広範囲のカビも、プロなら安全かつ確実に対応してくれます。

クロス張替えと同時に行いたい防カビ処理

カビをきれいに除去できたらホッとしますが、同じ場所に再びカビが生えないようにする対策も忘れずに行いましょう。せっかく壁紙を張替えるなら、クロス張替えと同時に防カビ処理を施しておくのがポイントです。

● 防カビ剤・抗菌剤の塗布: カビを除去した面の下地に、壁紙を貼る前に防カビ剤(抗菌効果のあるコーティング剤)を塗布しておきます。市販の防カビスプレーや業者が用いる専門剤などがありますが、いずれも下地に浸透してカビの繁殖を抑える効果があります。例えば、次亜塩素酸ナトリウムで除菌した後に抗菌成分を含むコーティング剤を塗れば、その後のカビ再発を防ぐことができます。プロであればカビの種類に適した薬剤を選んで塗布してくれるでしょう。ご自分で作業する場合も、防カビスプレー(アルコールや銀イオン系など)を仕上げに吹き付けておくと安心感が違います。

● 防カビ仕様の壁紙・接着剤を使用: 最近は防カビ機能付きの壁紙や、カビの栄養源になりにくいデンプン系の壁紙糊(接着剤)なども市販されています。壁紙そのものに防菌剤が練り込まれており、通常よりカビが生えにくい仕様になっています。ただし先述のとおり、肝心なのは下地のカビを一掃し原因を断つことです。防カビ壁紙だからといって下地処理を怠ると結局カビは再発します。適切な除カビ+原因対策を行った上で、追加の保険として防カビ壁紙や接着剤を使うとより効果的でしょう。

● 通気構造の工夫: カビ対策には通気も重要です。例えば押入れやクローゼットなら、壁紙を貼る際に通気口や換気扇の設置を検討したり、すのこ板を壁面に貼って空気の層を作る工夫も有効です。壁そのものに調湿建材(珪藻土クロスや調湿石膏ボードなど)を使うのも一つです。リフォームで壁を開ける機会があるなら、断熱材を追加して結露しにくくする施工も検討できます。費用や手間との相談になりますが、「二度とカビを生やしたくない!」という方はプロの内装業者に相談してみてください。クロス張替えと同時なら施工もスムーズです。

● 防カビ剤の定期活用: 張替え後も、梅雨前や夏場などカビが繁殖しやすい時期に合わせて防カビスプレーを壁に吹き付けておくと予防になります。市販のアルコール系防カビ剤や、天然の防カビ剤(茶カテキンや柑橘エキス配合)なども売られていますので、上手に活用しましょう。壁紙だけでなく押入れの中や窓枠などにも定期的に吹き付けておくと安心です。

このように、壁紙張替えのタイミングは防カビ対策のチャンスです。適切な処理と材料選定で、「もうカビに悩まない部屋」に生まれ変わらせましょう👍

カビ再発を防ぐ住まい方や環境改善のポイント

最後に、せっかくキレイにしたお部屋にカビを再発させないための生活上のポイントを押さえておきましょう。日々の習慣や住まいの環境を少し見直すだけで、壁紙のカビ予防につながります。

●こまめな換気: 室内の湿気を溜めないことが何より大切です。天気の良い日は窓を開けて風を通しましょう。特に雨が続く梅雨時や冬場は意識して換気を行います。近年の住宅は気密性が高く換気しないと湿気がこもりがちなので、サーキュレーターや換気扇を使って家中の空気を動かす工夫も効果的です。各部屋の換気口や24時間換気システムがある場合は常時稼働させましょう。浴室やキッチンの使用後は一時的に窓を開けて湿気をリリースすると、他の部屋への影響も減らせます。

●適切な湿度管理: 室内の湿度は40〜60%程度に保つのが理想です。湿度計を設置して数値を把握しましょう。湿度が高いときはエアコンの除湿モードや除湿機を活用してください。逆に冬場など乾燥しすぎる時期に加湿器を使う場合は、加湿のしすぎにも注意が必要です(窓際や壁際で結露が発生するほど加湿するとカビの原因になります)。観葉植物の水やりや室内干しなども部屋の湿度を上げるので、換気とセットで行うと安心です。

●断熱と結露対策: 家の断熱性能を上げることは長期的なカビ対策につながります。例えば二重窓(複層ガラス)を設置すると窓の結露が格段に減り、窓まわりのカビ発生を防げます。壁の断熱材追加や気密処理の改善も効果的ですが、大掛かりになるのでリフォーム時の検討事項です。簡易的には、冬場に窓ガラスに断熱シートやプチプチシートを貼るだけでも結露軽減になります。また結露しやすい窓枠や壁はこまめに拭き取って乾燥させる習慣をつけましょう。

●調湿アイテムの活用: 押入れやクローゼット、下駄箱など、どうしても湿気がこもりやすい場所には除湿剤(市販のコンテナタイプの水とりぞうさん等)や調湿剤(炭や珪藻土でできた調湿シート等)を置いておくと良いです。壁面に調湿効果のあるシートを貼るのも有効です。さらには月に一度程度、押入れやクローゼットは扉を開放して風を通す、お風呂の残り湯で雑巾がけして湿気を取る、といったお手入れも効果があります。

●清潔な環境維持: ホコリはカビの栄養源になります。日頃から床や棚のホコリを掃除し、壁や天井もハタキ等で埃を落としておきましょう。エアコンのフィルターや換気扇も汚れているとカビが繁殖しやすいので定期的に清掃を。カビ取り後は特に、定期的な清掃と換気で微生物を残さない環境維持が重要です。掃除の際に異変(臭いやシミ)に気づいたら早めに対処すれば、大きなカビに発展するのを防げます。

これらのポイントを実践すれば、「カビが生えにくい住まい方」になります。要は「湿気をこもらせず、栄養となるホコリもためず、適度に空気を入れ替える」ことです。にもあるように、除菌と抗菌でカビを一掃した後は定期的な清掃と換気で再発を予防できます。住まいの環境を常にチェックし、カビ知らずの快適空間を維持しましょう✨

カビバスターズ福岡の対応事例と相談方法

最後に、福岡でカビ問題に悩んだ場合の頼れる専門家「カビバスターズ福岡」の対応事例と相談方法をご紹介します。実際の事例を通して、プロに任せるメリットを感じてみてください。

◆対応事例: 福岡市内の戸建てにお住まいのAさんは、築20年を迎えた自宅の寝室をリフォームしようと壁紙を剥がしたところ、外壁側の壁一面に黒カビが広がっているのを発見しました。Aさんご自身でアルコール拭き取りを試みましたが範囲が広く歯が立たず、カビの臭いも強いため不安に…。そこで専門業者のカビバスターズ福岡に相談することにしました。

カビバスターズ福岡のスタッフが現場を調査したところ、原因は壁内の結露と断熱不足だと判明。そこでまずリフォーム業者と連携し、古い石膏ボードを適切に撤去処分。次に、カビバスターズ福岡の建築経験豊富なスタッフが防護服を着て登場し、壁内部の構造材まで丁寧にカビを除去していきました。薬剤による除菌作業と抗菌コーティングもしっかり行い、その後新しい断熱材と石膏ボードを施工。最後に防カビ性のクロスを綺麗に張り替えて作業完了です。

Aさん曰く、「こんなに徹底的にやってもらえて安心です!プロは徹底的にカビを除去し、再発防止の対策まで取り組んでくれるので心強いですね。自分ではここまでできませんでした…お願いして正解でした」とのこと。作業後はカビ臭も消え、寝室は新築同様によみがえりました。

◆カビバスターズ福岡に相談するには? もし「クロス張替えしたらカビが…どうしよう!?」とお困りの場合は、遠慮なくカビバスターズ福岡に相談してみましょう。電話(📞090-8159-7525)や公式サイトのお問い合わせフォーム、LINEから気軽に連絡できます。相談内容に応じて現地調査や見積もりも無料で対応してくれますので、「こんなことで呼んでいいのかな?」と心配せずに専門家の意見を聞いてみてください。「安心してご相談ください!」とあるように、親身になってカビ問題を解決してくれる頼もしい存在です。

カビバスターズ福岡は独自のMIST工法という素材を傷めない安全なカビ除去技術を持ち、九州全域で実績を積んでいます。内装リフォームの知識も豊富なスタッフが在籍しているので、壁紙の張替えとカビ除去をワンストップでお願いできるのも強みです。にあるように大工経験者がいるため家の構造にも詳しく、原因追及から再発防止策の提案までお任せできます。

困ったときは一人で悩まず、「カビのホームドクター」に診てもらいましょう。電話やメールで症状を伝えれば、適切な対処法のアドバイスももらえますし、必要に応じて駆けつけてくれます。カビは早期発見・早期対応が肝心です。カビバスターズ福岡とともに快適で健康的な住まいを守っていきましょう!👍

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------