パナソニックホームズの全館空調「エアロハス」を快適に!プロが教えるカビ対策と安心のMIST工法®

2025/02/24

こんにちは、カビバスターズ福岡です。

近年、全館空調システムを導入した住宅が増えています。その中でも、パナソニックホームズの「エアロハス」は、省エネ性能や空気清浄機能を備えた高性能な全館空調として注目されています。

しかし、「全館空調だからカビが生えない」という誤解をされる方も多いですが、実際にはエアロハスのような全館空調でもカビが発生するリスクはゼロではありません。ダクト内部の湿気、熱交換器の結露、フィルターの汚れなどが原因で、ダクト内や換気経路にカビが発生し、住環境を悪化させる可能性があります。

本記事では、エアロハスの特徴とカビ発生のリスク、MIST工法®による効果的なカビ除去、真菌検査によるカビの可視化について詳しく解説します。住宅メーカー・施工業者の皆様に向けた、全館空調住宅のカビリスク対策を学べる内容となっていますので、ぜひご活用ください!

パナソニックホームズ

目次

施工業者必見!パナソニックホームズ『エアロハス』全館空調のカビ問題と対策

はじめに

近年、住宅の高気密・高断熱化に伴い全館空調システムが普及しつつあります。家全体を快適な温度・湿度に保てる全館空調は、施主にも人気の設備ですが、その一方でカビ問題という見えにくいリスクも抱えています。とくに施工業者や住宅メーカーにとって、全館空調特有の課題を理解し適切に対処することは、顧客の信頼と満足度に直結すると言っても過言ではありません。

本記事では、パナソニックホームズが開発した全館空調システム「エアロハス」を例に、全館空調におけるカビ発生の原因と対策について詳しく解説します。「エアロハス」は家じゅうの空調を一括管理し、どの部屋でも均一な快適空間を実現する優れたシステムです。空気清浄機能による花粉やホコリの除去、省エネ性能の高さなど、健康的で省エネな生活を支える多彩なメリットがあります。しかし、高性能な「エアロハス」であっても、使い方やメンテナンスを誤れば全館空調特有の思わぬカビ問題に見舞われる可能性があります。日本のように湿気が多い環境では、どんな空調でも結露や湿度過多によるカビ発生リスクがゼロにはならないため、施工側も十分な注意と知識が必要です。

本記事を通じて、パナソニックホームズのエアロハスでカビが発生した場合の原因とメカニズム、そして施工業者として提案できる効果的なカビ対策(「エアロハス」のカビ対策)について解説します。全館空調の利点を最大限活かしつつ、カビによるトラブルを未然に防ぐポイントを押さえて、住宅の快適性と品質を維持するための知識を身につけましょう。

全館空調のカビ発生リスクとその原因

全館空調には多くのメリットがあります。家全体の温度と湿度を一定に保てるため、部屋間の温度差が少なく一年中快適な室内環境を実現できます。また、パナソニックホームズ「エアロハス」のように空気清浄機能を備えたシステムであれば、花粉やホコリ、PM2.5なども各部屋で除去でき、健康的で清潔な空気環境を維持できます。さらに熱効率の良い設計により省エネ性能も高く、光熱費の削減にも寄与します。こうしたメリットから全館空調は現代住宅において魅力的な設備ですが、見逃せないのがカビ発生のリスクです。

なぜ全館空調でカビが発生しやすいのか? 主な原因は以下の通りです。

・湿度と結露の問題: 全館空調のダクト内部は空気が流れる通り道ですが、外部の湿気が入り込みやすい構造でもあります。空調運転中に発生する微量の結露や、高湿度の季節に取り込まれた外気中の水分がダクト内に留まりやすく、内部が湿った状態になることがあります。特に梅雨や夏場のように湿度が高い環境では、ダクト内面に結露が生じやすく、それがカビの温床となり得ます。またダクトや換気口周辺の温度は比較的一定に保たれるため、カビにとっては繁殖しやすい安定した環境になってしまうのです。

・換気不足と停滞空気: 全館空調は各部屋の空気を循環させる仕組みですが、換気計画が不十分だったり、システムを長時間停止したりすると、一部空間で空気が滞留し湿気がこもる場合があります。特に「エアロハス」のように高気密な住宅では、計画的な換気を怠ると湿度が局所的に上昇し、カビ発生につながる可能性があります。換気回数の不足や通風不良は、カビ胞子が局所に留まり繁殖する要因となります。

・フィルターやダクトの汚れ: 空調システム内部のフィルターやダクトにホコリやチリが蓄積すると、それ自体がカビの栄養分になり得ます。とくに新築直後やリフォーム直後は工事で出た微細な木粉・ホコリがダクト内に残留しやすく、初期段階で十分な清掃をしておかないと汚れが堆積してしまいます。汚れたフィルターを放置すると空気の循環効率が低下し、湿気や有機物が溜まってカビの原因になる可能性があります。実際、フィルターやダクト内に汚れがたまったまま空調を運転し続けると、空気中に微粒子やカビ胞子をまき散らすリスクが高まります。これではせっかくの空気清浄機能も十分に発揮できず、住人の健康にも悪影響が及ぶ恐れがあります。特に湿度の高い季節やペットのいる家庭では汚れの蓄積が早いため、より頻繁なメンテナンスが必要です。

以上のような原因から、全館空調ではカビが発生しやすい箇所(ダクト内部、フィルター、熱交換器周辺、換気口など)が存在します。「エアロハス」自体、先進的な湿度制御機能を備えていますが、それでもカビのリスクを完全にゼロにすることは難しいのが現状です。特に梅雨や台風シーズンなど急激に湿度が上がる時期には、室内環境がカビにとって好条件になっていないか注意深くモニタリングすることが推奨されます。

施工業者や住宅メーカーとしては、全館空調導入時にこれらカビ発生のメカニズムを施主に説明し、適切な対策やメンテナンス計画を提案することが重要です。次章では、実際にカビが発生してしまった場合に有効な対策の一つである「MIST工法®」について、その概要と効果を見ていきましょう。

MIST工法®を活用したカビ対策

カビが発生してしまった全館空調システムには、通常の清掃では手の届かない箇所まで徹底的に除菌する専門的な対策が求められます。そこで近年注目されているのが「MIST工法®」と呼ばれるカビ除去の専門技術です。これは環境に配慮しつつ建材を傷めずにカビを除去できる画期的な工法で、多くのカビ専門業者(カビバスターズ等)で採用されています。

MIST工法®とは?

MIST工法®は、その名の通り微細なミスト(霧状の薬剤)を用いて建物内部の隅々まで行き渡らせ、カビを除去・除菌する手法です。最大の特徴は、目に見えるカビだけでなく見えないカビの根(菌糸)や空気中のカビ胞子までまとめて除去できる点にあります。通常の拭き取りや薬剤塗布では表面上のカビしか対処できないことがありますが、MIST工法®では霧状の薬剤がダクト内部や機器の隙間など細部にまで行き渡るため、カビの根源から処理することが可能です。

使用する薬剤も、人やペット・建材に影響の少ない安全性に配慮したものが選定されています。例えばアルコール系や天然由来成分の抗菌剤など、刺激臭や腐食性の低い薬剤を微粒子化して噴霧することで、家に住みながらでも安心して施工できるよう工夫されています。環境への負荷を抑えつつ素材を傷めずにカビを除去できるため、新築住宅や高級内装でも安心して適用できるカビ対策と言えるでしょう。

MIST工法®の施工プロセス

MIST工法®によるカビ対策は、大きく「洗浄」「除菌」「抗菌コーティング」のステップに分かれます。

1.洗浄(物理的なカビ除去): まずはカビが発生している箇所の表面洗浄を行い、目に見えるカビ汚れやホコリ・汚れを丁寧に除去します。フィルターや熱交換器、ダクト内部に付着したカビも可能な範囲で拭き取りや吸引等により物理的に取り除きます。これにより薬剤がカビの根にまで届きやすくなり、効果を最大化できます。

2.除菌(微細ミストによる殺菌): 洗浄で表面汚れを除去した後、専用機材で抗菌剤のミスト噴霧を行います。ミストは空間全体に行き渡り、肉眼では届かないダクトの奥や機械内部の隅々まで浸透します。この過程で、残存しているカビの菌糸や浮遊する胞子を空間ごと除菌することが可能です。MIST工法®では空気中に漂うカビ胞子も徹底的に除去できるため、再発リスクを最小限に抑える効果があります。全館空調のようにダクト網を通じて家中に空気が循環する環境では、広範囲を一斉に除菌できるMIST工法®は特に有効です。

・抗菌処理(長期的なカビ予防): 除菌後、必要に応じて抗菌コーティング剤の塗布など予防処理を行います。施工箇所に抗菌・防カビ効果のあるコーティングを施すことで、再びカビが繁殖しにくい状態を維持します。とくに結露しやすい場所や湿気のたまりやすい箇所には重点的に防カビ剤を塗布し、長期間にわたってカビの発生を抑制します。この持続性のある抗菌処理により、「エアロハス」を含む全館空調システムを清潔な状態で保ち、快適性を長持ちさせることができます。

以上の工程を経ることで、MIST工法®はカビを根本から完全除去しつつ、再発しにくい環境を構築します。しかも人体や住宅への安全面に配慮した施工なので、入居中の住宅でも安心して適用できるメリットがあります。実際に全館空調を使用する住宅では、空気中にカビ胞子が拡散しやすいため、MIST工法®のように広範囲をケアできる対策が効果的だと報告されています。

施工業者としては、万一住宅引き渡し後に「エアロハス」でカビトラブルが発生した場合には、このMIST工法®を提案することで迅速かつ確実な解決策を提供できます。専門業者によるMIST工法®施工により、見えない箇所のカビまで徹底除去し、全館空調のカビ問題を根本から解決することが可能です。

真菌検査によるカビの可視化と報告

カビ問題に対処する際、実際にどの程度カビ汚染が進んでいるのかを数値化して把握することは非常に有益です。そこで活用されるのが「真菌検査」と呼ばれるカビの科学的な検査手法です。真菌検査を行うことで、空間内のカビ菌量や種類をデータとして可視化でき、適切な対策と効果検証を行いやすくなります。

特に施工業者がアフターサービスの一環でカビ問題に対応する場合、真菌検査の結果を施主に提示することで、施工の必要性や効果を客観的に説明できるメリットがあります。ここでは代表的な落下菌検査と付着菌検査の概要と活用方法について紹介します。

落下菌検査とは?

落下菌検査は、室内空間に浮遊・落下してくるカビ胞子の量を測定する検査です。具体的には、一定時間室内の所定の場所に培地(寒天培地など)を露出させておき、空気中から自然に落ちてくるカビ胞子を捕集します。そして培地上でコロニー(菌の集落)を培養し、その数を数えることで空間のカビ汚染度を評価します。簡易的には皿を開けて放置するだけで測定可能なため、比較的手軽に実施できる検査方法です。

落下菌検査の結果は、一定時間内に何個のカビコロニーが発生したかという数値で示され、これをもとに汚染レベルを判断します。例えば、施工前の落下菌検査で多数のコロニーが確認された場合、その空間にはそれだけ多くのカビ胞子が漂っている(汚染が進んでいる)ことがわかります。カビ除去施工の前後で落下菌検査を比較すれば、コロニー数の減少を通じて空間中のカビ胞子量がどれだけ低減したかを定量的に確認できます。カビバスターズなどの専門業者では、除菌作業の前後でこの落下菌検査を実施し、カビ汚染度がしっかり低下したことを確認する運用を行っています。施工業者にとっても、落下菌検査によって室内のカビ汚染度を「見える化」できる点は大きな利点です。施工の効果を施主に説明する際、「カビ除去前は○○個だったコロニー数が、施工後には○個に減少しました」という具体的な数字を示せば、空気環境が改善したことを一目で理解してもらえるでしょう。

付着菌検査とは?

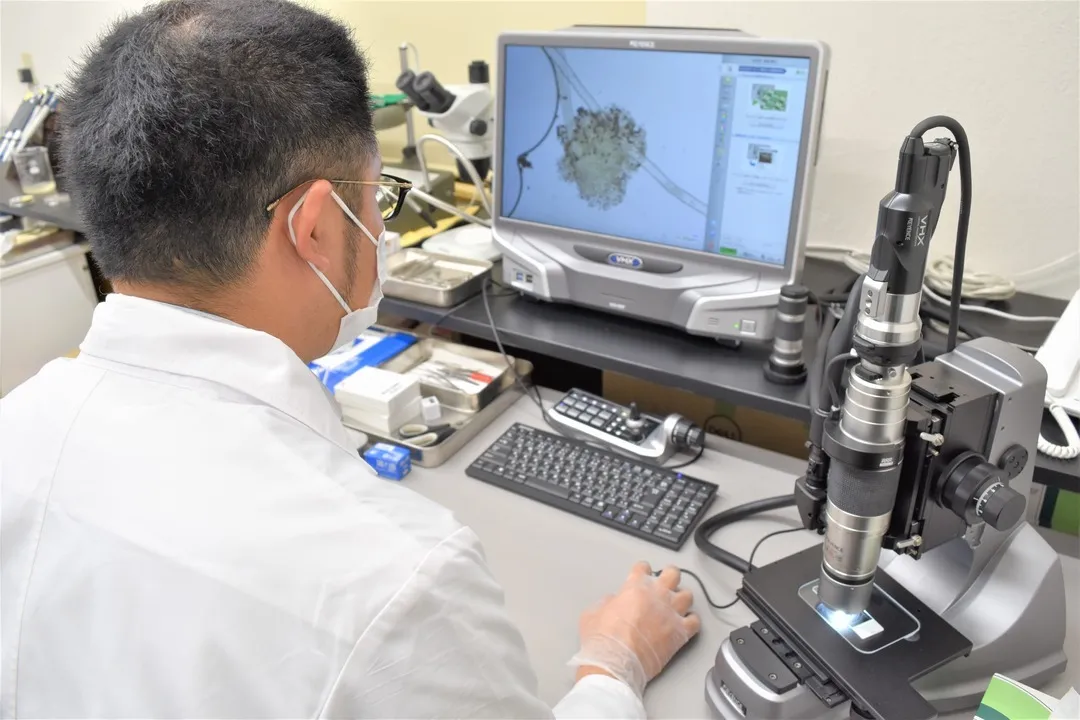

一方、付着菌検査は壁や床、ダクト内部表面など特定の表面に付着しているカビ菌を採取して調べる手法です。柔らかい寒天培地を平板状に固めたスタンプ(押し型)を検査対象箇所の表面に軽く押し当て、表面に付着している菌を寒天上に転写・採取します。採取したスタンプは専用の培養器で約120時間(5日間)培養し、発育した菌を顕微鏡やマイクロスコープで観察します。これにより、その場所にどんな種類のカビ菌がどれくらいいたのかを詳しく特定することができます。

付着菌検査の利点は、空間中に存在するカビの種類まで把握できる点です。カビの種類が分かれば、そのカビが健康に与える影響(例えば黒カビならアレルギーや喘息の誘因になりやすい等)を評価できます。検出されたカビ菌の種類に応じて、除去に使用する薬剤を最適化したり、再発防止策を検討したりといった的確な対応策を講じることが可能です。たとえば付着菌検査で「クラドスポリウム」(黒カビの一種)が検出された場合には、特に念入りな除菌と防カビ施工が必要であることを施主に説明し、アレルギー症状への注意喚起を行う、といった具合です。

真菌検査の活用と報告

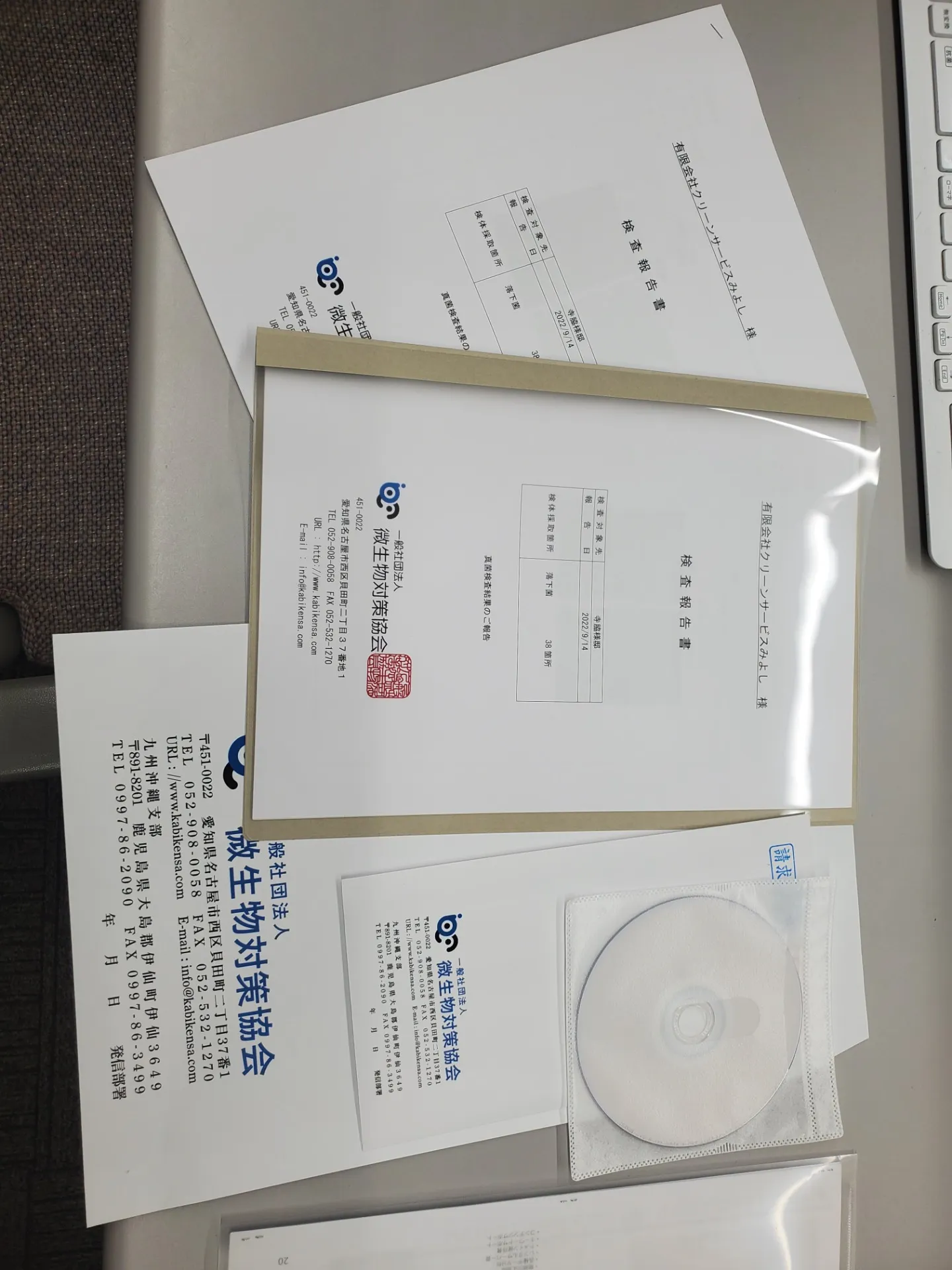

施工業者がカビ問題に対処する際には、真菌検査→除菌施工→再検査という流れで実施すると効果的です。まず問題発生時に落下菌検査・付着菌検査で現状を調査し、その結果をまとめた報告書を作成します。報告書には検査で撮影した写真や測定データを添付し、室内のカビ汚染度や検出菌種をわかりやすく記載します。この事前報告により、施主に対して現状の問題点(「これだけカビ菌がいます」「この種類のカビが発生しています」等)を科学的根拠をもとに説明でき、施工の必要性についても納得を得やすくなります。

次にMIST工法®など専門的なカビ除去施工を実施した後、再度落下菌検査を行って施工効果を検証します。施工前後で落下菌数を比較し、明らかに減少していれば除菌作業が成功した証拠となります。この施工後の検査結果も報告書にまとめ、施主に提出します。施工前は汚染度レベル○だったのが施工後にはレベル○に改善、といった具合に数値で効果を示すことで施工品質を証明できるのです。施主にとっても、目に見えないカビ問題がデータによって「見える化」されるため、安心感と満足感が高まるでしょう。加えて、このような報告書は住宅メーカーや管理会社にとって、社内稟議や第三者への説明資料として活用できるという利点もあります。

このように真菌検査は、単にカビを「調べる」だけでなく、カビ対策の効果を数値で示す重要なツールです。施工業者は積極的に真菌検査を活用し、データに基づく説得力のあるカビ対策提案を行うことで、施主の信頼を得ることができます。

施工業者が提案できるカビ対策

最後に、施工業者や住宅メーカーの立場で提案・実践できる全館空調のカビ対策をまとめます。新築住宅への全館空調導入時から、引き渡し後のアフターサポートまで、一貫してカビリスクに備えることが大切です。

定期的なフィルター交換と清掃

全館空調システムを長期間良好に運用するためには、フィルターの定期点検・清掃および交換が不可欠です。エアロハスを含む多くの全館空調には給排気や循環の経路にフィルターが設置されていますが、これらが汚れたままだと空気の流れが妨げられ、システム全体の効率低下と湿気・ホコリの蓄積を招きます。結果として、前述のようにカビの温床となりかねません。施工業者は引き渡し時に施主へフィルター清掃の重要性をしっかり説明し、可能であればシーズンごとの点検を提案しましょう。例えば季節の変わり目や梅雨前など、年に数回はフィルターの状態を確認し、必要に応じて清掃・交換するよう勧めます。フィルター清掃は施主自身で対応できるケースもありますが、難しい場合は業者が定期メンテナンスサービスとして請け負うのも一つの方法です。フィルターが常に清潔に保たれていれば、空調内部にホコリやカビ胞子が蓄積するリスクを大幅に低減できます。

ダクト内部の点検とメンテナンス

ダクト内の清掃と点検も全館空調のカビ対策では重要なポイントです。でも述べられているように、定期的な点検時にはダクト内部の汚れ具合や結露の有無をチェックし、必要に応じて清掃を行うことが推奨されています。一般のご家庭でダクト内を点検することは難しいため、施工業者がアフターサービスとして1~2年ごとに簡易内視鏡や点検口から内部を確認し、汚れがひどい場合には洗浄作業を提案すると良いでしょう。ダクト内に付着したホコリやカビは専門業者による吸引清掃や薬剤噴霧で除去できます。その際、前述のMIST工法®のような広範囲除菌のオプションを併用すれば、清掃と同時にカビ予防効果も得られます。

また、新築直後はダクト内に工事由来の粉塵が残りやすいため、初期段階でのダクト清掃も重要です。施工業者は全館空調施工後の仕上げとしてダクト内の送風や簡易清掃を行い、引き渡す前に可能な限り汚れを取り除いておくとベターです。こうした配慮が、数年後のカビ発生リスクを確実に抑制します。

断熱・結露対策など施工段階での工夫

カビの発生は湿気と深く関係するため、結露を防ぐための断熱施工も重要です。施工段階でダクトや空調ユニット周辺に十分な断熱処理を施し、温度差による結露発生を抑える工夫をしましょう。例えば、冷気が通るダクトが未断熱だと外気との温度差で表面に結露水滴が生じ、そこからカビが発生する恐れがあります。ダクトや配管には専用の断熱材を巻き付ける、気密処理を徹底して湿気が侵入しにくいようにする、といった対策を取ってください。

加えて、建物全体の換気計画もカビ対策に直結します。で指摘されているように、適切な湿度管理や換気はカビ防止の基本です。全館空調を導入する際には、そのシステムに見合った換気量の確保や除湿運転の活用について施主にアドバイスしましょう。場合によっては、エアロハスの使用状況に合わせて換気プランを見直す提案も有効です。例えば「24時間換気システムの設計風量をやや高めに設定する」「梅雨時はエアコンの除湿モードを併用する」といった運用面の工夫も含め、住宅全体で湿度が上がりすぎないよう配慮します。

さらに、構造的な問題で特定箇所に湿気がこもりやすい場合は、それを解消するリフォーム提案も検討します。にもあるように、必要に応じて断熱材の追加や構造の改善をサポートするといった再発防止策の提案もカビ対策には有効です。施工業者の専門知識を活かし、建物の構造面からもカビのリスクを減らすアドバイスを行いましょう。

カビ発生時の適切な対応フロー

万が一、施主宅で全館空調からのカビ臭やカビ汚染が確認された場合には、迅速かつ的確な対応が求められます。施工業者が提案できるカビ発生時の対応フローの一例を紹介します。

1.現状調査と真菌検査の実施: まずは専門家を派遣して現地調査を行い、カビの発生箇所・範囲を把握します。必要に応じて落下菌検査・付着菌検査を実施し、空気中や表面上のカビ汚染度を数値化して記録します。含水率計による壁内の湿り具合測定なども行い、発生要因(結露漏水の有無等)を徹底調査します。

2.原因の究明と対策プランの立案: 検査結果を踏まえて、カビ発生の根本原因を特定します。湿度過多が原因なら除湿計画の提案、断熱不足による結露なら断熱改修提案、換気不良なら換気経路の改善提案、といった具合に、原因に応じた対策プランを立案します。施主にも現状と原因を丁寧に説明し、納得の上で対策工事または施工に移行できるようにします。

3.専門業者によるカビ除去施工(MIST工法®など)の実施: 原因対策と並行して、発生してしまったカビを取り除く施工を行います。前述のMIST工法®を採用すれば、建物全体・空調全体を包括的に除菌・清掃できます。ダクト内や機器内部の目に見えないカビも含めて徹底除去し、さらに防カビ処理で再発を防ぎます。施工の際は対象箇所を養生して周囲に胞子が飛散しないよう管理するなど、専門業者ならではのノウハウで安全・確実に作業を進めます。

4.再検査と報告書の提出: 施工後に再度落下菌検査等の真菌検査を行い、カビ汚染度が許容範囲まで低下したことを確認します。問題が解決したことをデータで裏付けたうえで、写真や検査数値を盛り込んだ報告書を施主に提出します。この報告書により、施主は空気環境が改善されたことを安心して確認でき、施工業者としても確実な対処を行った証明となります。

5.定期フォローと再発防止策の継続: カビ除去後も油断は禁物です。再発防止のため、適切な湿度管理や換気のアドバイスを継続します。場合によっては空気清浄機の導入提案や、防カビ機能付きエアコンフィルターの紹介など、日常でできるカビ抑制策も提案します。定期点検の機会を設け、カビの再発がないか長期的にフォローすることが望ましいでしょう。

以上のような流れで対応すれば、万一カビが発生した場合でも迅速に被害を食い止め、住宅の健全な空気環境を取り戻すことができます。施工業者は単に設備を引き渡すだけでなく、トラブル発生時の解決パートナーとして信頼してもらえる対応を心掛けましょう。

まとめ

パナソニックホームズの全館空調システム「エアロハス」をはじめ、現代の全館空調は住宅の快適性を飛躍的に高める素晴らしい技術です。しかし、その快適性を長く維持するためには適切なメンテナンスとカビ対策が不可欠です。施工業者・住宅メーカーの立場で、全館空調特有のカビ発生リスクを正しく理解し、施主に寄り添った対策を講じることが重要となります。

本記事で解説したように、全館空調内でカビが発生する原因は主に湿度や汚れ、換気不足に起因します。それらを踏まえ、定期的なフィルター清掃やダクト点検、適切な断熱施工による結露防止など、施工段階から予防策を講じておきましょう。また万一カビが発生した際には、速やかにMIST工法®による除菌や真菌検査による状況把握を実施し、確実にカビを除去・再発防止することが肝心です。適切な対策を講じることで、全館空調「エアロハス」の恩恵である快適性・清潔な空気環境を損なうことなく、住宅の長寿命化と住まい手の健康を守ることができます。施工業者は専門知識を活かし、カビ対策の提案やアフターケアまで一貫して対応することで、施主からの信頼を得られるでしょう。「全館空調 カビ問題」は決して他人事ではなく、プロアクティブな対策によって未然に防げる課題です。パナソニックホームズ「エアロハス」のような先進システムと適切なメンテナンスを組み合わせ、快適で安心な住環境を提供していきましょう。

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------