黒カビとアレルギー症状の関係とは?真菌検査でカビを見える化し、健康な住環境へ

2025/02/22

こんにちは、カビバスターズ福岡です。

「黒カビが家の壁や天井に生えてしまった…」「最近アレルギー症状がひどいけど原因が分からない」こんなお悩みはありませんか?

実は、室内の黒カビが原因でアレルギー症状や健康被害を引き起こしている可能性があります。カビの胞子は目に見えませんが、空気中に浮遊し、吸い込むことでくしゃみ・鼻水・喘息・皮膚炎・頭痛などの症状を悪化させることが分かっています。

しかし、カビは肉眼では分かりにくく、「本当にカビが空気中に漂っているのか?」「どれくらいカビが発生しているのか?」といったことを正確に知ることは困難です。そこでおすすめなのが、「真菌検査(カビ検査)」です。

本記事では、黒カビが健康に及ぼす影響やアレルギー症状との関係、真菌検査でカビのリスクを可視化する方法、さらにカビ取り・空間除菌で健康な住環境を取り戻すための具体的な対策について詳しく解説します!

目次

黒カビが健康に及ぼす影響とアレルギー症状:真菌検査の重要性

はじめに

黒カビとは何か?

黒カビはその名の通り黒っぽい色をしたカビの総称で、家庭内で発生しやすいカビの一種です。主にStachybotrys(ステンキボトリス)属などのカビが含まれ、湿気や水分の多い場所で繁殖しやすいことが特徴です。例えば、浴室や洗面所、窓枠、排水口周り、壁の隅、シーリング材(コーキング)などは黒カビの温床になりがちです。これらの場所は高温多湿になりやすく、日常的に水を使うため湿度が高く保たれ、また換気が不十分だとカビが生えやすくなります。

黒カビが発生しやすい環境は、一般的に湿度が高く温かい場所です。梅雨時や夏場の高温多湿の時期、締め切った室内、結露が多い窓際、風通しの悪い押入れなどは注意が必要です。カビは湿度60%以上で繁殖が活発になるとされ、壁紙や木材に含まれる水分やホコリ(カビのエサ)も多いと一気に広がります。こうした環境では、一度カビの胞子が付着するとわずかな時間でコロニー(菌糸の集まり)が成長し、黒いシミ状の斑点となって現れます。発生初期は見逃しがちですが、放置すれば短期間で勢力を拡大してしまうため、早めの対処が肝心です。

黒カビが家に与える影響も無視できません。黒カビは見た目の不衛生さだけでなく、住宅の建材をゆっくりと蝕んでいきます。壁紙や木材に根を張って素材を劣化させ、壁や天井、床など建物の構造部位にもダメージを与えます。黒カビを長期間放置すると、やがて建材が変色・腐敗し、最悪の場合リフォームや交換が必要なほど深刻な損傷を引き起こすこともあります。例えば木材が腐って強度が落ちたり、コンクリートの隙間に繁殖してカビ跡のシミが残ったりすることがあります。

さらに、黒カビは繁殖の過程で独特のカビ臭(かび臭さ)を発生させます。カビの分解産物や揮発性の化学物質が原因で、濡れたダンボールのような不快な悪臭が部屋中に広がることがあります。この臭いは生活の快適性を損ない、せっかくのマイホームが台無しになる原因にもなります。もし「最近部屋がカビ臭い」「押入れからカビっぽいにおいがする」と感じたら、既に目に見えない黒カビが蔓延しているサインかもしれません。

このように、黒カビは住環境に様々な悪影響を及ぼします。本記事では、黒カビが健康にどのような被害をもたらすのか、特にアレルギー症状との関係に焦点を当てて解説します。また、カビ問題を根本から解決するために有効な真菌検査(カビ検査)の重要性についても詳しく紹介します。専門的な検査でカビの実態を「見える化」し、適切なカビ取り・空間除菌対策を講じることで、安心して暮らせる住環境を取り戻しましょう。

黒カビと健康被害:アレルギー症状との関係

黒カビが発生すると、空気中には大量のカビの胞子が飛散します。普段目に見えない微小な胞子ですが、私たちは呼吸とともにこれらを吸い込んで生活しています。室内で黒カビが繁殖していると、その胞子や代謝物質が空気中の汚染物質となり、知らず知らずのうちに私たちの体に影響を与えます。

黒カビによる代表的な健康被害がアレルギー症状の悪化です。カビの胞子は人体にとって異物であり、吸い込むと免疫系がこれを排除しようと反応するため、様々なアレルギー反応が引き起こされます。典型的なのはアレルギー性鼻炎で、症状としてくしゃみ、鼻水、鼻づまり、喉の痛みなどが現れます。花粉症に似たこれらの症状はカビでも同様に起こり得ます。また、目に胞子が入れば目のかゆみ・充血といった結膜炎様の症状が出ることもあります。実際、カビが原因で鼻炎や喘息(ぜんそく)を悪化させるケースは医学的にもよく知られています。特に気管支喘息の持病がある方は、カビの存在によって発作の頻度や重症度が増す恐れがあるため注意が必要です。

黒カビはまた、皮膚にも影響を与えることがあります。カビに直接触れたり、カビが繁殖した湿気の多い環境に長時間いると、湿疹や皮膚炎(かぶれ)、かゆみを引き起こすことがあります。カビ自体が皮膚に付着して炎症を起こす場合や、カビ由来の物質がアレルゲンとなってアトピー性皮膚炎を悪化させる場合もあります。例えば、カビの生えたカーテンやカーペットに肌が触れると、赤いブツブツができてしまうケースも報告されています。

さらに、黒カビの中には有害なマイコトキシン(カビ毒)を生成する種類もあり、そうしたカビに長期間さらされるとアレルギー症状を超えた健康被害のリスクも指摘されています。例えば、特定の黒カビ毒素には神経毒性や発がん性を持つものがあり、長期的な曝露で頭痛、めまい、慢性的な倦怠感、集中力の低下、免疫力の低下などを引き起こす可能性があるとされています。実際、カビ臭い家に住んでいると原因不明の頭痛や疲労感に悩まされる「シックハウス症候群」と呼ばれる状態になることがあり、その主な症状として倦怠感や頭痛、めまいなどが報告されています。ただし、これら深刻な症状は非常に高濃度のカビ毒や特殊な環境でないと起こりにくく、一般的な家庭で問題となるのは主にアレルギー症状や呼吸器系への刺激です。

免疫力の低い方は特に注意が必要です。乳幼児や高齢者、糖尿病などの持病がある方、妊娠中の方、ステロイドや抗がん剤治療中の方などは免疫機能が万全ではないため、カビの影響を受けやすい傾向にあります。先述のようなアレルギー反応がより重症化しやすいだけでなく、場合によってはカビによる感染症(例えば気管支肺アスペルギルス症など)にかかってしまうリスクもあります。実際に「夏型過敏性肺炎」といって、エアコン内部で繁殖したカビを吸い込むことで夏場に肺炎を発症する例や、免疫力が低い人がカビを吸入して肺で増殖を許し肺真菌症になるケースも知られています。小さなお子さんやお年寄りがいるご家庭では、黒カビによる健康被害を未然に防ぐ対策を講じることが一層重要になります。

以上のように、黒カビは鼻炎・喘息・皮膚炎・結膜炎など様々なアレルギー症状を誘発・悪化させ、場合によっては頭痛や疲労感など体調不良の原因ともなり得ます。しかも黒カビは一度住環境に根付くと胞子を飛ばし続けるため、被害が長期化しやすい厄介な存在です。では、家庭内の黒カビによるリスクを把握し、健康被害を防ぐにはどうすれば良いでしょうか? その答えの一つが、次に述べる「真菌検査」によるカビの見える化です。

カビを見える化する「真菌検査」の重要性

黒カビ対策を適切に行うには、現在お住まいの住宅がどの程度カビに汚染されているのかを正しく把握する必要があります。目に見える範囲だけで判断して自己流で対処しても、実は見えない所に大量のカビが潜んでいて再発…ということも多いからです。そこで役立つのが真菌検査(カビ検査)です。

真菌検査とは?

真菌検査とは、専門的な手法で住宅内のカビの種類や量を調べる検査のことです。いわばカビの「健康診断」であり、カビ問題を科学的データに基づいて「見える化」するものです。カビは肉眼で見えない微生物ですが、適切な方法で採取して培養・分析することで、その存在をはっきりと確認できます。真菌検査を行えば、「この部屋の空気中にはどれくらいカビの胞子が飛んでいるのか」「壁や床にはどんなカビが潜んでいるのか」といった疑問に答えが出ます。カビの専門家による分析結果は報告書としてまとめられ、現在のカビ汚染レベルやリスク評価が提示されます。このデータに基づいて対策を講じれば無駄がなく、的確なカビ除去・予防が可能になります。

真菌検査には目的に応じていくつか方法がありますが、代表的なのが「落下菌検査」と「付着菌検査」の二つです。それぞれ検出する対象が異なり、組み合わせて実施することで室内のカビ汚染状況を総合的に把握できます。

・落下菌検査:

落下菌検査は、室内の空気中に浮遊するカビ胞子の量を測定する検査です。空気中を漂うカビ菌(浮遊菌)が床や台の上に落下した菌を捉えることで、空間の汚染度を調べます。具体的には、寒天培地(シャーレ)を室内の所定の場所に一定時間開放しておき、自然に落ちてくるカビ胞子をキャッチします。その培地を回収して培養することでコロニー(菌の集落)が現れるので、その数をコロニー形成単位(CFU)としてカウントし、カビ数を定量化します。この結果をもとに、定められた評価基準に沿ってレベル判定(何段階評価など)を行い、「〇〇の部屋はカビ菌が多い」「空気清浄度は基準以内」といった評価が得られます。要するに、落下菌検査を行うことで室内空気の清浄度が数値で示され、普段は見えないカビ胞子汚染を「見える化」できるのです。複数の部屋や場所で落下菌検査をすれば、「どの場所で特にカビが多いか」「カビ源はどこか」まで明確になります。

・付着菌検査:

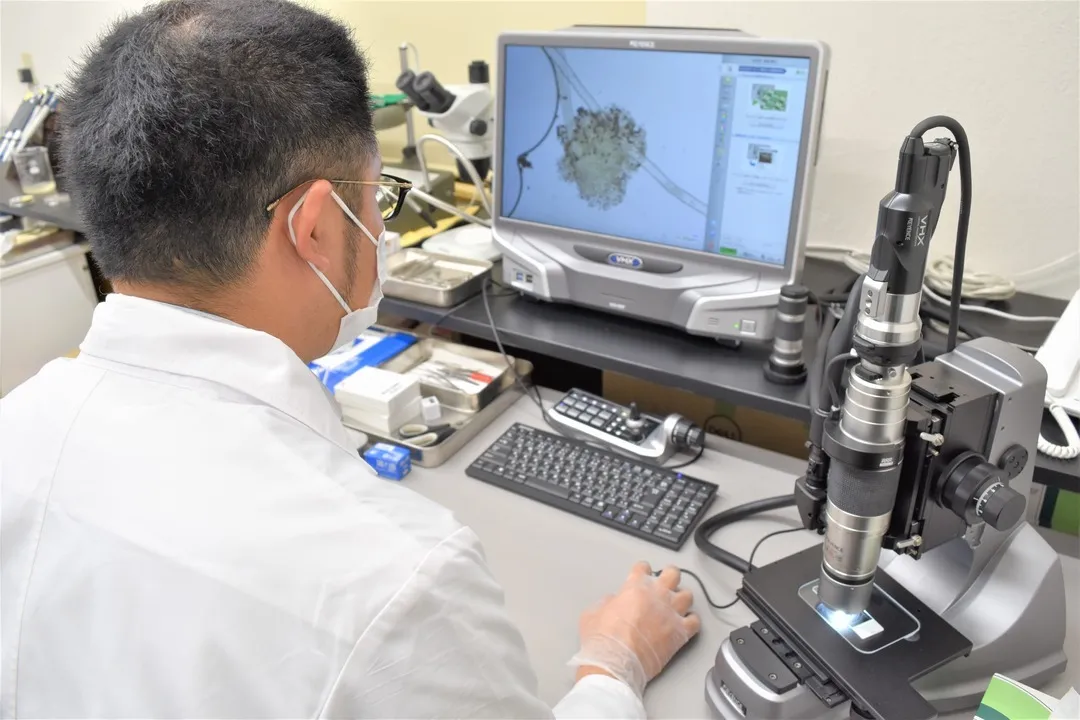

付着菌検査は、壁や家具、カーテンなど物の表面に付着しているカビの種類を特定する検査です。こちらはカビの質(種類)に焦点を当てた分析と言えます。方法としては、寒天培地が塗布されたスタンプや平板を調べたい箇所の表面に軽く押し当て、そこに付いている微生物(カビや酵母)を培地上に採取します。採取した培地を持ち帰って一定時間培養すると、カビのコロニーが培地上に発育してきます。そのコロニーを顕微鏡やマイクロスコープで観察し、形態や特徴からカビの種類(属・種)を同定します。例えばクラドスポリウム属の黒カビなのか、アスペルギルス属の白カビなのか、といった判別が可能です。種類が分かれば、そのカビの生態(好む環境や増殖速度)、健康への有害性(アレルゲンになりやすいか、毒素を出すか)、建材への影響(木材を腐らせるか等)といった情報も把握できます。一つ一つでは目に見えないカビも、培養によってコロニーとして可視化できるわけです。つまり付着菌検査により「どこに、何のカビが、どれだけいるのか」が明らかになり、適切な対処法の検討に役立ちます。

では真菌検査を行うと何が分かるのでしょうか? 検査で分かることは主に次の通りです:

・カビ汚染の程度(量的把握): 落下菌検査の結果から、部屋ごとの空気中カビ密度が数値化されます。「リビングは基準内だが寝室は基準値の〇倍」といった具体的な汚染度合いが判明します。これにより、カビ被害の深刻度や広がりを客観的に評価できます。カビ臭はするのに見当たらない場合でも、空気中の菌数データから「見えないカビ汚染」が浮き彫りになります。

・カビの種類とリスク(質的把握): 付着菌検査の結果から、検出されたカビの種類ごとの特徴がレポートされます。例えば「○○菌はアレルギー性が強い」「△△菌は発がん性のあるカビ毒を産生する恐れがある」等、カビごとの性質が分かればその危険度も判断できます。また、種類によって好発箇所が異なるため、「どうしてここにカビが生えたのか」の原因解明にも繋がります。得られた情報は、今後いかに予防するか(IPM:総合的有害生物管理)の検討に大いに役立ちます。

・カビ対策の効果測定: 真菌検査は事前の診断だけでなく、カビ取り施工後の効果検証にも有効です。施工前後で落下菌・付着菌の数値や種類を比較すれば、カビ除去がどれだけ成功したかが一目瞭然です。後述するように、専門業者に依頼すれば施工後にも再度検査を行い、改善が確認できて初めて作業完了となります。このように客観的なデータでビフォーアフターを示せるのも真菌検査の強みです。

真菌検査によって、普段は見えないカビの実態がデータとして示されます。「なんとなくカビ臭い」「くしゃみが出る気がする」といった漠然とした不安が、「どの部屋に何のカビがどれくらいいる」という具体的な情報に変わるのです。現状を正確に把握できれば、適切なカビ除去方法の選択や再発防止策の計画が立てやすくなります。「うちには黒カビなんて生えていない」と思っていても、念のため一度検査してみると意外な場所から見つかることもあります。健康被害や家屋の劣化を防ぐためにも、真菌検査は早期発見・早期対策の第一歩として非常に重要だと言えるでしょう。

一般社団法人微生物対策協会と連携したカビ検査の信頼性

真菌検査やカビ対策を行う際には、信頼できる専門機関に依頼することが大切です。その一つが、カビ問題のエキスパート集団である一般社団法人 微生物対策協会です。

微生物対策協会とは?

微生物対策協会は、「カビの検査と対策」を専門に行うために設立された団体です。カビによる健康被害や建物の劣化被害といった問題に対処すべく、室内空気中の微生物汚染を科学的に「見える化」し、安心・安全な住環境づくりを支援することを目的としています。簡単に言えば、カビから住まいと人の健康を守るプロフェッショナル集団です。2020年11月に設立された比較的新しい協会ですが、その背景には2015年施行の「アレルギー疾患対策基本法」という法律の存在があります。この法律で「生活環境の改善によってアレルギー疾患の予防や症状軽減を図ること」が求められたことを受け、同協会はカビをはじめとする環境中の微生物対策に本格的に乗り出しています。

協会には「微生物環境アドバイザー」という資格認定制度があり、カビ・細菌など微生物に関する幅広い知識と、健康・建築・環境に関する専門知識を持った人材を育成しています。こうした専門家がリスクコミュニケーターとして、住宅のカビ問題について相談に乗ったり調査・対策の提案を行ったりしています。つまり、単なるカビ取り業者ではなく、科学的知見に基づいて包括的に住環境の微生物リスクに取り組む中立的な団体なのです。

協会と連携するメリットは、何と言ってもその信頼性と専門性の高さにあります。協会ではカビの検査・分析において標準化された手法と評価基準を用いており、検査結果の精度と再現性が担保されています。例えば前述の落下菌検査一つとっても、検査用培地の扱い方や開放時間、評価方法など専門的なノウハウが必要ですが、協会と提携する検査ならその点も安心です。実際、カビ除去の専門業者によってはこの微生物対策協会と協力して真菌検査を実施し、結果を分析してもらっています。検査で得られたデータやカビの同定結果は協会との連携のもと報告書として提出されるため、データの信ぴょう性が高く、公平な視点でリスク評価が行われていると言えます。

さらに、協会からは最新の知見や専門的アドバイスも得られるのが強みです。報告書には単に数値が載っているだけでなく、「この種類のカビは高湿度を好むので換気を改善しましょう」「このレベルなら健康被害のリスクがあります」等、具体的なコメントや推奨対策が示される場合もあります。まさに科学的データ+専門家の所見によって、住まいのカビリスクを正確に診断してくれるのです。

なお、協会そのものは営利企業ではなく公的な立場に近い団体なので、検査結果についての客観性が確保されている点も利用者にとって安心材料でしょう。カビ問題は不安になりやすいものですが、第三者機関のエビデンスがあれば過剰に怯えずに済み、逆に「このくらいなら大丈夫」「ここはすぐ対策しよう」と冷静な判断ができます。

総じて、一般社団法人微生物対策協会と連携したカビ検査は、信頼性の高いカビリスク診断と言えます。健康被害への不安や住宅のダメージを未然に防ぐためにも、プロの手による真菌検査と専門家のアドバイスを活用することをおすすめします。

カビ取り・空間除菌の流れと効果

真菌検査の結果、もしお住まいに黒カビの問題が見つかった場合は、速やかにカビ取り・除菌対策に乗り出すことが重要です。黒カビは放置するとどんどん広がりますが、適切な方法で除去すれば再発リスクを大幅に下げることができます。この章では、専門業者によるカビ取り施工と空間除菌の一般的な流れを解説します。施工前から施工後まで一連のプロセスを把握しておけば、いざという時に落ち着いて対処を依頼できるでしょう。

カビ取り・空間除菌施工の主なステップ:

1. 施工前の現地調査・真菌検査

まずは専門のスタッフが現地を訪問し、カビ被害の状況を詳しく確認します。目視で黒カビの繁殖箇所をチェックするだけでなく、必要に応じて含水率測定(建材内部の水分量を測る検査)などを実施し、カビの原因や広がりを調べます。また、このタイミングで前述した落下菌検査・付着菌検査を行い、室内のカビ汚染度を数値化しておくこともあります。事前にデータを取っておくことで、施工箇所以外に潜む見えないカビも見逃さず対策でき、後から効果検証する際の比較材料にもなります。調査結果をもとに、どの部分にどんな処置が必要か(例えば壁紙を剥がす必要があるか、換気改善が必要か等)、施工計画が立てられ、見積もりが提示されます。

2.カビ取り施工(除カビ作業)

続いて、実際のカビ除去作業に入ります。黒カビが発生している箇所の表面を適切な方法で清掃・除去します。壁紙や塗装面の場合は表面を薬剤処理してカビを死滅させ、必要ならば痛んだ部分を削り取ります。木部やコーキング材に深く根を張ったカビには、専用のバイオ洗浄剤やアルコール・塩素系の薬剤を使って根こそぎ分解・殺菌します。風呂場や窓枠など比較的取り換えやすい部分なら、新品への交換で完全にカビを取り除く方法もあります。ポイントは、目に見えるカビだけでなくカビの根(菌糸)まで徹底的に除去することです。専門業者は市販品では届かない奥深くの菌糸まで処理できる機材・薬剤を持っており、素材を傷めないギリギリの範囲で最大限カビを除去します。作業中は胞子が舞わないよう養生を行い、作業者自身も防護服やマスクを着用して安全に進められます。

3.空間除菌(消毒・抗菌コーティング)

カビを物理的に除去した後は、空間全体の除菌作業を行います。除カビ工程で取り切れなかった空気中のカビ胞子や、部屋の隅々に残存する微生物をここで一掃します。具体的には、抗真菌剤(カビ殺菌剤)の噴霧やオゾン燻蒸、アルコール拭き上げなどにより、室内のあらゆる表面・空気中を消毒します。業者によっては特許技術のMIST工法などを用い、ミクロの粒子で部屋全体をまんべんなく除菌・抗菌コーティングする手法もあります。空間除菌をカビ取りとセットで実施することにより、作業直後に室内に漂う胞子まで処理でき、作業完了後の空間をクリーンな状態に仕上げます。この工程のおかげで、「せっかくカビを取ったのに残った胞子からまたすぐ生えてしまった…」という事態を防ぐことができます。除菌処理まで終えた段階で、室内のカビ菌はほぼ一掃され、カビ臭も消えて爽やかな空気が戻ってきます。

4.施工後の再検査・報告書の提出

カビ取りと空間除菌が完了したら、最後にもう一度真菌検査を行います。施工前と同じ方法で落下菌検査や付着菌検査を実施し、カビ菌数が基準値以下になったことを確認します。このアフターチェックによって、施工が確実に効果を発揮したかどうかをデータで検証するのです。十分にカビが除去され安全な状態になったことを確認して、はじめて全工程が完了となります。作業後には、施工内容や検査結果をまとめた報告書が発行されます。報告書にはビフォーアフターの写真や、施工前後の菌数データの比較結果などが記載されるため、カビ取りの効果が一目でわかるようになっています。「施工前は空気1立方メートル中に○○CFUのカビが検出されたが、施工後は0になった」といった具体的な数値を見ると、依頼者としても安心できるでしょう。また、検査結果に基づき、再発を防ぐための日常の注意点(換気の仕方や除湿対策など)のアドバイスをもらえることもあります。

以上が一般的なカビ取り・空間除菌サービスの流れです。このプロセスを経ることで、黒カビに侵されていたお部屋も見違えるように清潔になります。実際に専門業者に頼んだ方からは「カビ臭さが消え、空気が軽く感じる」「家族のくしゃみが治まった」「黒ずんでいた壁紙が元通りになった」といった喜びの声が聞かれます。カビを根本から除去し再発防止策まで施すことで、健康への不安も取り除かれ、快適な住環境がよみがえるのです。

なお、カビ取り作業後は再発予防も大切です。せっかく専門施工で綺麗にしても、生活環境が以前と同じではまたカビが生えてきてしまいます。報告書のアドバイス等を参考に、以下のような点に気を付けましょう:

・湿度管理: 室内湿度が上がり過ぎないよう、こまめな換気や除湿器の活用を心がける。特に梅雨時や夏場は要注意。理想は湿度50~60%以下に保つこと。

・定期的な清掃: ホコリや汚れはカビの栄養源になるため、床や換気口、エアコン内部などを定期的に掃除する。エアコンはシーズン前に内部洗浄を。

・結露対策: 窓や壁に結露が発生したら放置せずその都度拭き取る。必要に応じて断熱シートや二重窓で結露自体を減らす対策も有効。

・換気の徹底: キッチンや浴室、洗面所など湿気がこもりやすい場所は換気扇を活用し、窓も積極的に開けて空気を循環させる。家具配置も風通しを意識する。

こうした日常対策を継続することで、せっかく空間除菌までしてリセットしたお部屋を長くカビ-freeに保てます。プロの施工+日々の心がけで、黒カビとは無縁の快適空間を維持していきましょう。

まとめ

黒カビは放置すると住む人の健康に被害を及ぼし、住宅自体も劣化させてしまう厄介な問題です。見た目にカビが見えなくても油断は禁物で、知らぬ間に空気中の胞子を吸い込んでアレルギー症状に悩まされているケースもあります。大切なのは、黒カビの兆候を感じたら早めに対策に乗り出すことです。

まずは科学的な真菌検査で現状を正確に把握し、カビ汚染の実態を見える化しましょう。検査によって、問題の規模やカビの種類、潜在的なリスクが明らかになります。その結果に基づいて適切な対処を行えば、無駄なく効果的にカビを除去できます。専門家の診断なしに闇雲に市販薬剤を使うよりも、よほど確実で安全な方法です。

また、一般社団法人微生物対策協会と連携したカビ検査・対策サービスを利用すれば、信頼性の高いデータと専門知識に裏付けられたカビ対策が可能です。協会の専門家が関与することで見落としのない精密な検査が受けられ、結果についての適切な解釈やアドバイスも得られます。大切な住まいを守るために、こうしたプロフェッショナルの力を借りる価値は大いにあるでしょう。

最後に、実際にカビ問題が判明した際は、カビ取り施工と空間除菌によって徹底的にカビを除去し、再発しにくい清潔な環境を手に入れることが重要です。専門業者の手で家中をリセットし、その後はご自身でも適切な湿度管理・換気・清掃を心掛ければ、嫌な黒カビとは無縁の快適な生活が送れるはずです。

黒カビ対策は早期発見・早期対処が肝心です。住まいの健康診断ともいえる真菌検査を活用し、必要に応じて適切なカビ除去と空間除菌を行って、家族が安心して暮らせる安全・安心な住環境を実現しましょう!

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------