24時間換気・第1種換気でもカビ発生?基礎断熱・床断熱のリスクと最適な対策

2025/02/22

こんにちは、カビバスターズ福岡です。

高気密・高断熱住宅の普及に伴い、24時間換気設備や第1種換気設備が標準化されています。これにより、家の空気が常に入れ替わり、快適な湿度・温度環境が保たれるはず…と思われがちですが、実は床下や壁内でカビが発生するリスクがあることをご存知でしょうか?

特に基礎断熱住宅では湿気がこもりやすく、結露によるカビのリスクが高まるケースが多く報告されています。一方、床断熱住宅でも換気口の管理が不十分だと湿気が滞留し、カビが発生することがあります。これらの問題は、適切な施工と定期的な管理によって防ぐことができます。

本記事では、基礎断熱と床断熱の違いとカビリスク、24時間換気と床下の関係、そしてMIST工法®による最適なカビ対策について詳しく解説します。住宅メーカー・設計士・施工業者の皆様にとって、換気設備や断熱工法を適切に管理し、カビの発生を防ぐための参考になれば幸いです。

目次

24時間換気設備・第1種機械換気設備を備えた住宅における基礎断熱/床断熱方式とカビ問題

はじめに

高気密・高断熱住宅では、室内の空気環境を適切に維持するために24時間換気設備が欠かせません。従来の住宅より密閉性が高いため、換気を怠ると湿気や汚染物質が室内にこもりやすく、カビ問題につながるリスクがあります。24時間換気システム(常時換気)は室内の古い空気を常に新鮮な外気と入れ替えることで湿度をコントロールし、高湿度によるカビの繁殖を防ぎます。特に第1種機械換気設備(給気・排気とも機械で行うタイプ)は計画的な換気が可能で、熱交換型を採用すれば省エネを図りつつ室内の湿度バランスを保つことができます。

一方、住宅の床下の断熱方式には大きく分けて基礎断熱と床断熱の2種類があります。基礎断熱は床下空間も室内の一部とみなして基礎(コンクリート部分)を断熱する工法で、床断熱は1階床そのものに断熱材を入れ、床下空間は外気と同様に扱う工法です。それぞれ断熱性能や湿気対策に特徴があり、高気密住宅での換気計画とも深く関係します。本記事では、基礎断熱と床断熱の違いを整理し、24時間換気・第1種換気との関係性や床下のカビ問題について詳しく解説します。さらに、カビ発生を防ぐ施工上のポイントや実際の事例、そしてカビバスターズ福岡が提供する*MIST工法®*によるカビ対策についても紹介します。

基礎断熱と床断熱の違い

基礎断熱

基礎断熱とは?

基礎断熱は、建物の基礎コンクリートの周囲を断熱材で覆うことで、床下空間を室内(断熱区画)の一部に取り込む工法です。基礎の立ち上がり部分などに断熱材を施工し、床下への外気流入を遮断するため、家全体が断熱材で包まれた構造になります。これにより年間を通じて床下を含め室温が安定しやすく、冬場でも床が冷えにくくなります。地面の持つ安定した熱を活かせるため、夏は涼しく冬暖かい快適性が得られ、冷暖房エネルギーを削減できるのもメリットです。実際、基礎断熱住宅では光熱費が年間で約30%低減できた例もあり、断熱性能・気密性能の高さによる省エネ効果が期待できます。また、床下も室内空間になるため配管の凍結リスクが低いことも利点です。

しかし基礎断熱には注意点もあります。床下空間を密閉・高断熱にすることで湿気がこもりやすくカビのリスクが高まる場合があります。特に新築直後1~2年は、基礎コンクリートが乾燥過程で大量の水分を放出し続けるため湿度が上昇しやすく、床下にカビが発生しやすい時期となります。加えて基礎断熱では床下が外気と遮断される分、湿気や熱が逃げ場を失い蓄積しがちです。その結果、内部と外部の温度差が大きくなり結露が生じやすく、放置するとカビの繁殖する環境が形成されてしまいます。基礎断熱住宅では床下の空気が室内にも循環するため、床下で発生した湿気やカビ臭が室内環境に影響を与えるリスクも指摘されています。このように基礎断熱は断熱性に優れる一方で、湿気・カビ対策(床下湿気対策)が重要になる工法と言えます。

床断熱

床断熱とは?

床断熱は、1階の床板直下や床組(根太・大引き)の間に断熱材を施工し、床下空間自体は外気と同じ「外部空間」として扱う工法です。従来から一般的に採用されてきた方法であり、施工技術が確立されているため安定した品質が期待できる点が特徴です。床面に断熱材を充填することで冬の冷気や夏の熱気が直接室内に伝わるのを防ぎますが、床下には通気口(換気口)を設けて外気を通し、湿気やシロアリを抑制する構造になっています。床下が外気に開放されているメリットとして、換気が効率的に行われるため湿気がこもりにくく、木材腐朽やカビ、シロアリ被害のリスクが低減します。実際、床断熱工法では長年の施工実績から適切な換気計画が取られており、「床下がカビる」という事態は基本的に避けられるよう工夫されています。

一方で床断熱のデメリットは、断熱性能・気密性能の面で基礎断熱に劣ることです。床構造内に収まる断熱材の厚みには限界があり、構造材(木の大引きや根太)が熱橋となって断熱欠損を生じるため、高い断熱等級を満たすには不利になります。床下に外気が流入する分、冬場は床面が冷えやすく室温が不安定になりやすい傾向があります。また、床下を通る外気を遮断する気密層の確保も難しく、床下の隙間風による熱損失や埃の侵入を完全に防ぐには高度な施工技術が必要です

。要するに、床断熱は施工のしやすさと換気上の安心感がある反面、断熱・気密性能で限界があり床下からの冷暖房ロスが発生しやすい工法と言えます。

24時間換気・第1種換気と床下のカビ発生の関係

高気密高断熱住宅でカビ問題を防ぐには、24時間換気システムの適切な運用が欠かせません。24時間換気により常に室内外の空気交換を行うことで湿度が調整され、高湿度環境の発生が抑えられます。しかし、換気計画が不十分な場合やシステムを停止してしまうと、室内の湿った空気が滞留してしまい、特に床下など閉鎖的な空間に湿気が溜まりがちです。実際に「24時間換気を入れているのに床下でカビ問題が起きた…」という事例もあり、換気不良がカビ発生の誘因となることが分かります。計画的な換気経路から外れた隅々まで空気を行き渡らせることが重要で、床下のような閉鎖空間では局所的な送風や排気の工夫が求められます。

結露と湿気の発生メカニズムにも注意が必要です。カビの発生源となる湿気は、温度差による結露として現れる場合があります。例えば基礎断熱住宅では、冬季に暖房で暖められた床下空間の暖かい空気が、冷たい外気に触れる基礎コンクリート表面で冷やされて結露水となるケースがあります。この水分が木部や断熱材表面を濡らし、その状態が続くとカビ繁殖の温床となります。同様に夏場には逆の現象も起こりえます。外の湿った暖かい空気が床下に入り込み、地面や床の冷えた表面で結露し、水滴となって蓄積されるのです。特に日本の夏は高温多湿のため、換気口のある床断熱住宅でも夏型結露により床下木材が湿ってカビが生える事例があります。結露は目に見えにくい場所で進行しやすく、一度発生すると自然乾燥しない限り湿度70%以上の状態が続きカビが活動しやすくなります。

基礎断熱住宅におけるカビ発生リスク

前述の通り、基礎断熱住宅では高断熱・高気密ゆえに床下の湿度が上がりやすい傾向があります。基礎部分が断熱され内部と外部の温度差が大きくなるため湿度調整が難しく、放置するとカビが繁殖しやすい環境が形成されてしまいます。特に新築直後~数年の間はコンクリートの水分放出や建材からの蒸散も相まって床下が高湿度になりやすく、十分な換気が行われないとカビが発生しやすい状態です。また、基礎断熱では床下空間も室内扱いのため、人の生活による湿気(調理・入浴で発生する水蒸気など)が床下に移行してこもってしまう場合もあります。加えて、基礎断熱住宅は換気システム頼みの空気循環になるため、換気経路から外れた床下の隅で湿気が滞留しやすい構造でもあります。例えば換気扇の設置場所によっては床下への空気流動が弱く、基礎の一角に湿気が溜まったままになることがあります。その状態で先述の結露が発生すると、乾燥しない水分が長時間留まりカビ発生リスクが一気に高まります。実際に基礎断熱住宅の床下からカビ臭が室内に広がってしまった例もあり、床下の湿度管理と換気は基礎断熱における最重要課題と言えます。基礎断熱住宅では床下の結露と湿気をいかに排出するか(床下湿気対策)がカギとなるでしょう。

床断熱住宅におけるカビ発生リスク

床断熱住宅では床下に通気口を設け外気を導入するため、基礎断熱に比べ湿気は溜まりにくい設計です。しかし油断は禁物で、冬場の冷気や換気不良の影響によるカビが起こる可能性があります。冬季には室内との温度差が大きくなるため、万一暖かく湿った室内空気が床下へ漏れると、冷えた床裏面で結露しカビが発生するリスクがあります。通常は床断熱構造でも床下点検口や配管周りから若干の室内湿気が漏れることがあり、これが断熱欠損部で結露してしまうことがあります。また、多くの床断熱住宅では夏季の高温多湿な外気が床下に入り込み、地面や基礎が冷えている場合に結露を生じます。換気口があるからといって常に安心ではなく、通気経路が確保されていないと湿気が滞留します。例えば、床下換気口の数が不足していたり、家の周囲の植栽や物置が換気口を塞いでいると、せっかくの床下通風が妨げられてしまいます。実際、通気口の前に物が置かれて床下の空気循環が悪化し、湿気がこもってカビが発生した例も報告されています。「床下は外気が入るから大丈夫」と思われがちですが、床断熱住宅でも換気設計が不適切だったり通気口が機能していないとカビのリスクがあることを念頭に置く必要があります。

カビ発生を防ぐための施工・管理ポイント

住宅の床下カビを防ぐには、断熱方式ごとの対策と換気設備の適切な管理が重要です。以下に基礎断熱と床断熱それぞれのカビ対策、および換気システム全般のポイントを具体的に解説します。

基礎断熱のカビ対策

・換気設計(床下エアサーキュレーション):基礎断熱住宅では、床下に空気の流れを作る工夫が不可欠です。設計段階で24時間換気システムの給気口を床下に設ける方法や、専用のパイプファンで床下に強制的に送風する方法があります。いずれにせよ、床下全域に空気が行き渡るよう基礎のレイアウトを計画し、送風した空気の出口(排気経路)を確保することが重要です。例えば、床下空間の対角線上に給気口と排気口(または通気スリット)を配置し、デッドスペースが生じないようにします。こうした床下エアサーキュレーション設計により、基礎断熱でも湿気の滞留を防ぎ結露やカビを抑制できます。

・調湿材・防湿シートの活用:基礎断熱の床下では地面やコンクリートからの湿気を遮断する対策が欠かせません。一般的にはコンクリート下や地面に防湿シート(ポリエチレンシート)を全面敷設し、土壌からの湿気をシャットアウトします。さらに必要に応じて、床下調湿材(炭やシリカゲル系の調湿剤)を設置する方法もあります。調湿材は床下の過剰な湿気を吸着・放出して湿度を一定範囲に保つ効果が期待できます。ただし調湿材に頼りすぎると飽和してカビの栄養源になる恐れもあるため、あくまで補助的手段とし、防湿シートとの併用や定期交換が望ましいでしょう。最近では調湿マットと防湿シートが一体化した製品もあり、施工時に敷くだけで湿気対策ができるものもあります。

・施工時の湿気管理:基礎断熱住宅では、建築中の湿度管理もカビ予防に直結します。施工中にコンクリートや木材が過度に湿った状態で密閉してしまわないよう、十分な乾燥時間を確保することが大切です。冬場の施工では気温が低く乾燥しやすい反面、コンクリートの硬化遅延も起こるため、必要に応じて養生加温しつつ湿度をモニタリングします。具体的には、施工中に湿度計で床下や室内の湿度を常時チェックし、必要に応じて送風機や除湿機を用いて乾燥を促進します。壁内や床下に断熱材を施工する際も、材料がしっかり乾燥していることを確認し、断熱材の隙間や継ぎ目が生じないよう丁寧に施工することがポイントです。施工段階から湿度と結露をコントロールする措置を講じておくことで、引き渡し後の床下カビ発生リスクを大幅に低減できます。

床断熱のカビ対策

・床下通気口の適切な設計・維持:床断熱住宅では床下換気口(通気口)の配置と数が重要です。設計時には建物の四周に均等に換気口を設け、床下全域に外気が行き渡るよう計画します。一般的な基準として床下全面積の1/150以上の換気開口が推奨されますが、近年は土台パッキン(基礎パッキン)工法により基礎全周で換気する方法も普及しています。施工後は換気口が塞がれないよう維持管理が必要です。換気口の前に物を置かないのは基本で、外構工事で植えた樹木や草が茂って換気口を覆っていないか定期的に確認しましょう。換気口が塞がれると床下の空気の流れが滞り、湿気が排出されずにカビ発生につながります。風通しが悪い場合は床下換気扇の後付けを検討するのも有効です。温湿度センサー連動型の換気扇で自動換気すれば、季節に応じた換気強化が期待できます。

・防腐・防カビ処理の徹底:床断熱工法の住宅では、床下の木部に対する防腐剤・防カビ剤の塗布を行うことが望ましいです。一般的に新築時の土台や大引きなど構造材には防腐防蟻処理が施されていますが、これに加えてカビの発生を抑制する薬剤を塗布すると安心です。シロアリ予防剤と防カビ剤を同時に施工することで、木材腐朽菌やカビの繁殖を長期間防ぐ効果が期待できます。特に湿気が溜まりやすい北側や日当たりの悪い場所の床下には重点的に処理を行いましょう。既存住宅で床下点検をする際にも、カビ臭や木材の変色に気付いたら早めに専門業者に相談し、防カビ施工(薬剤の散布や除菌)を実施することが肝心です。早期に対応すれば被害が小さいうちに食い止められ、構造への影響も最小限で済みます。

換気システムとカビ対策

・給排気バランスの調整:第1種換気システムなど機械換気設備を設置する場合、給気と排気のバランスを適切に調整することが重要です。設計時には各部屋や床下への給気・排気量が偏らないようダクトレイアウトを検討し、運用時にもフィルターの目詰まり等で風量バランスが崩れないよう注意します。給排気バランスが悪いと一部空間で負圧・正圧が偏り、外部から湿気を吸い込んだり室内の湿った空気が滞留したりする原因になります。例えば床下が負圧になりすぎると地面から湿気を引き寄せてしまうことも考えられます。定期点検時に換気風量の測定や調整を行い、設計どおりの換気性能が発揮されているか確認しましょう。

・フィルターとダクトの定期メンテナンス:24時間換気設備は常に空気を動かしているため、給気口のフィルターやダクト内に埃が溜まりやすくなります。フィルターが目詰まりすると給気量が低下し、結果として換気不足による湿度上昇を招きかねません。フィルター清掃や交換は少なくとも半年~1年に一度は実施し(メーカー推奨頻度に従う)、常に充分な風量を確保します。また、ダクト内の埃やカビも長期的には問題となるため、数年おきに専門業者によるダクト清掃を検討すると良いでしょう。特に湿気を含んだ空気が通る浴室・洗面所周りのダクトはカビが発生しやすいため、定期的な点検を心掛けます。換気扇そのものも経年で風量低下するため、異音や能力低下を感じたら早めに修理・交換することが大切です。

・結露を防ぐ温湿度管理:住宅全体で結露を発生させない工夫も、換気と並んで重要です。冬場は室内の過乾燥を防ぎつつも過剰な加湿を避け、適切な湿度(40~60%程度)に保つよう心掛けます。必要以上に加湿すると壁内や窓周りで結露し、そこからカビが生えることがあります。逆に夏場は除湿や冷房を活用して室内外の湿度差を小さくし、床下に湿った空気を入れないようにします。加えて、床下の温度が急激に変化しないよう緩衝材を設けるのも手です。例えば床下に断熱材を適切に配置して地面や基礎の表面温度を極端に低くしすぎないようにすると、夏場に外気が入り込んでも結露しにくくなります。防湿シートで地面からの湿気を遮断しつつ、換気扇で空気を循環させることで結露発生を抑えることが可能です。このように温度と湿度の両面から管理することで、換気設備だけに頼らず建物全体でカビに強い環境を維持できます。定期的に床下や押入れ内部など普段見えない場所の温湿度をチェックし、異常があれば早期に対処する習慣も効果的です。

施工現場での実際のカビ発生事例と対策

ここでは、実際に起こり得る床下カビの事例を3つ紹介し、それぞれの原因と対策について解説します。住宅メーカーや施工業者の方は、同様のケースを想定して事前対策やアフターフォローに役立ててください。

事例1:基礎断熱住宅で床下カビが発生したケース

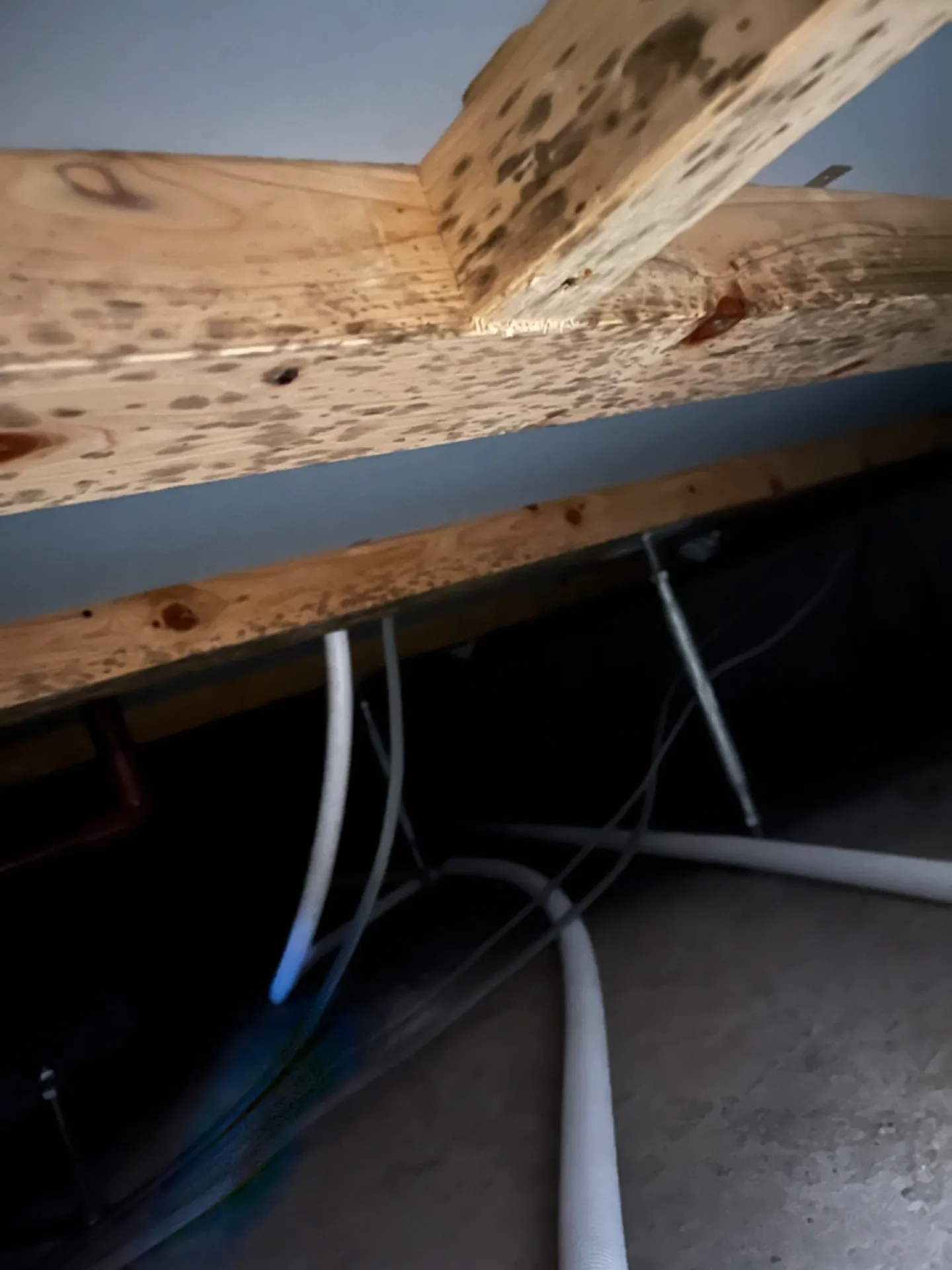

状況:高断熱・高気密の新築基礎断熱住宅で、入居後初めての梅雨時期に1階床下からカビ臭が感じられました。床下点検口を開けて確認したところ、土台や大引きに白っぽいカビが発生しており、一部断熱材表面にも黒カビが付着していました。

原因:新築から日が浅く、基礎コンクリートが乾燥過程で大量の水分を放出していたことが主因と考えられました。基礎断熱工法のため床下は外気と遮断され、コンクリート由来の水蒸気や建材の湿気が床下空間にこもってしまったのです。加えて24時間換気システムは各居室と浴室・トイレにしか給排気口がなく、床下への空気循環が不十分でした。その結果、基礎のコーナー部分で湿度が上昇し結露も発生、カビの繁殖に至ったと考えられます。

対策:まず専門業者(カビバスターズ福岡)に依頼し、*MIST工法®*による床下カビ除去を実施しました。カビ菌の除去後、再発防止策として床下換気ファンを新設し、床下に滞留した湿気を強制排出するようにしました。併せて基礎の一部に小さな排気口を増設し、ファンで送り出された湿った空気の逃げ道を確保しています。さらに、床下全体に防カビ剤を噴霧し木材表面を保護するとともに、基礎コンクリートには調湿性のある塗料を塗布して湿気の放出を緩和しました。施工後は床下の湿度が大幅に低下し、臭いも消えています。今後の予防として、少なくともコンクリート乾燥が落ち着く2年間は換気ファンを連続稼働させ、定期的に床下を点検して湿度管理を徹底する計画です。

事例2:床断熱住宅で床下の結露が原因でカビが生えたケース

状況:築15年の床断熱住宅(在来工法)にて、冬場に床下収納庫内へカビ臭が染み出しているのを住人が発見しました。床下を調査すると、ちょうど台所の真下あたりの合板根太に黒いカビが多数発生していました。他の部分にはカビは見られず、その局所に限って被害が集中していました。

原因:調査の結果、その付近の床下換気口が物置で塞がっていたことが判明しました。物置収納や段ボール箱が換気口のすぐ内側に置かれていたため、床下の通気が極端に悪くなっていたのです。その部分では冬場に台所から漏れた暖かい湿気が床下に溜まり、冷たい外気で冷やされた床板裏で結露していたと推察されます。結露水が繰り返し木材を濡らし、換気不足で乾きにくい状態だったためカビが繁殖してしまいました。

対策:まず換気口を塞いでいた荷物を撤去し、床下の通気を回復させました。幸い構造的な腐朽はなかったため、発生したカビはアルコール系薬剤で拭き取り、防カビ剤を塗布して処置しました。併せて他の換気口もチェックし、周囲の雑草やゴミを清掃して風通しを改善しました。再発防止策として、その換気口付近に小型の床下換気扇を増設し、自動タイマーで定期的に換気を促すようにしています。住人には「換気口の前には物を置かない」旨を説明し、ご理解いただきました。その後の経過ではカビ臭も消え、床下湿度も安定しています。床断熱住宅では年数が経つと換気口周辺に物を置いてしまいがちですが、定期的な点検と住まい手への啓蒙によってカビ発生を未然に防ぐことができる好例と言えます。

事例3:換気不良による床下の湿気問題とその解決策

状況:築5年の高気密住宅(基礎断熱+第1種換気システム)で、梅雨時に1階床下から強いカビ臭が上がってくるようになりました。居室内に設置していた湿度計も常時70%前後を示し、床下点検口を確認したところ、カビ自体は見当たらないものの床下全体がじっとりと湿気ている状態でした。

原因:調査の結果、原因は換気システムの不適切な運用でした。居住者が冬場に暖房効率を上げようとして24時間換気を一時停止していた期間があり、その間に蓄積した湿気が梅雨時の長雨で更に悪化したものと考えられます。第1種換気システム自体は備わっていましたが、給気・排気のバランスが崩れ床下への換気が行き届いていませんでした。また、換気ユニットの給気フィルターが汚れて目詰まりしており、必要な新鮮空気が供給されていなかったことも判明しました。その結果、室内と床下の湿度が高止まりし、カビ臭だけが発生していたようです(幸い早期発見のためカビ自体の蔓延は免れました)。

対策:まず換気システムのフィルター清掃とダクト点検を行い、本来の換気性能を回復させました。居住者には24時間換気を停止しないよう指導し、特に梅雨や夏場は常に運転してもらうようお願いしました。次に、床下換気の強化策として換気計画の見直しを実施。既存の第1種換気システムにおいて、1階床下にも微風量ながら継続的に空気を送るようダクト配分を変更しました(具体的には、リビングの給気レジスター位置を床下空間に変更し、床下から各室へゆるやかに空気が立ち上がる経路を構築)。これにより床下の湿気を室内換気の流れに乗せて排出できるようになります。また念のため梅雨時期限定で除湿機能付きの送風機も床下に設置し、湿度が高いとき自動運転で除湿するバックアップ策も講じました。これらの対策後、室内および床下の湿度は50~60%に収まり、カビ臭も解消されています。「高気密高断熱+第1種換気=カビの心配なし」と思われがちですが、換気停止やメンテナンス不足はカビ問題を招くことを肝に銘じ、設備の適切な管理と運用啓蒙が重要だと改めて認識させられたケースです。

カビバスターズ福岡のMIST工法®によるカビ対策

上述のようにカビが発生してしまった場合や、発生リスクを根本から低減したい場合には、専門業者による対策が有効です。福岡を拠点とするカビバスターズ福岡では、独自開発の*MIST工法®*を用いたカビ除去・防カビ施工を提供しています。その特長とメリットを紹介します。

・MIST工法®の特長と他のカビ除去方法との違い:MIST工法®はカビ取り専門企業が開発した革新的なカビ除去技術で、単にカビを物理的に擦り取るのではなく化学的に分解・無害化する点に特徴があります。高度に調整されたミスト(霧状の薬剤)をカビの発生箇所に直接噴霧し、カビの細胞壁を破壊して内部から分解することで根本的に除去します。従来の漂白剤による除去や研磨清掃では表面上のカビは取れても根が残ったり、強い薬剤で素材を傷めたりする恐れがありました。一方MIST工法®では、素材に付着したカビを分解除去しつつ、使用薬剤は素材を傷めにくいよう調整されています。カビの発生源そのものを科学的に処理するため再発しにくく、施工対象の建材を必要以上に傷つけない素材に優しいカビ除去が可能です。

・環境に優しく即効性・持続性のある防カビ効果:MIST工法®は人や環境への安全にも配慮された方法です。他の方法のように塩素系の刺激臭が残ったり有毒ガスが発生する心配が少なく、施工後の空間を速やかに安全な状態に戻せます。噴霧した薬剤は空気中のカビ胞子にも効果を発揮し、見えないカビの拡散まで抑制します。さらに施工後は抗カビ成分が微細な被膜として表面に残り、長期間にわたってカビの再繁殖を防ぐ残留効果を持たせています。この持続性により、一度の施工で効果が長持ちするため経済的な負担も軽減できます。強力な薬剤を大量散布するわけではなく、必要最低限の安全な薬剤でカビの根まで対処するため、住環境への悪影響が少なくエコロジーなカビ対策と言えます。即効性と持続性を両立したMIST工法®は、新築時の予防施工から発生後の徹底除去まで幅広く適用でき、次世代の標準ともいえる手法です。

・建築構造に精通した専門スタッフによる施工の強み:カビバスターズ福岡には建物内部の構造や断熱・換気について専門知識を持つ技術者が在籍しています。全スタッフが高度なトレーニングを受けており、壁内や床下といった見えない場所に潜むカビまで効果的に対処できるスキルを備えています。施工にあたってはまずカビ発生の原因を徹底的に調査し、断熱不良や漏水箇所、換気不足など根本要因を突き止めた上で最適な対策をプランニングします。そのため単に現れたカビを除去するだけでなく、再発を防ぐための提案(換気改善や防湿対策のアドバイスなど)も含めて提供できるのが強みです。施工中も住宅の構造を理解した上で必要最小限の開口で作業し、美観や構造への影響を抑えてカビ問題を解決します。カビバスターズは全国展開しており、福岡以外の地域でも同様のMIST工法®サービスを受けることが可能です。地元福岡の住宅事情や気候にも精通したスタッフが対応しますので安心です。

・施工後の効果と持続的な防カビ対策:MIST工法®施工後はその即効性により空間のカビ臭が消え、視覚的にもカビ汚れが一掃されます。さらに前述のとおり抗カビ剤の被膜効果で新たなカビの発生が抑えられるため、施工後しばらくはカビのない清潔な状態を維持できます。しかし、カビ胞子は常に空気中に存在するため、長期的に見れば再び繁殖する可能性はゼロではありません。そこでカビバスターズ福岡では、施工後の定期点検や湿度管理のアドバイスなどアフターサービスも重視しています。必要に応じて追加の防カビコーティングを行ったり、お客様自身でできる湿度コントロール(換気のタイミングや除湿機の活用法など)を指南したりしています。MIST工法®の効果を持続させつつ、建物全体のカビ抵抗力を高めることで、住まいの長期的な健康をサポートしています。素材を傷めず環境に優しいカビ除去方法であるMIST工法®と、専門スタッフによる原因究明・再発防止策の組み合わせにより、根本からの問題解決が可能となるのです。

まとめとお問い合わせ

高気密・高断熱住宅における床下の断熱方式と換気設備の関係、およびカビ問題について解説してきました。住宅の断熱方式(基礎断熱・床断熱)それぞれの特性を理解し、適切な湿度管理と換気計画を行うことがカビ対策の鍵となります。基礎断熱住宅では床下の湿気対策を徹底し、床断熱住宅では換気口の管理や防カビ処理に注力するなど、住宅メーカー・施工業者の段階で講じられる対策は数多くあります。万一カビが発生してしまった場合でも、早めに対処すれば被害を最小限に抑えられます。

カビバスターズ福岡の*MIST工法®*は、そうしたカビ問題に対して科学的かつ持続的な解決策を提供してくれます。従来方法では難しかった根本的なカビ除去も、素材を傷めず環境に優しい手法で実現可能です。高性能住宅に精通したプロの技術者が施工するため安心感も違います。快適で健康的な住環境を守るためにも、「カビかも?」と感じたら早めの相談と対策が肝心です。

カビバスターズ福岡へのお問い合わせ:床下のカビ問題や「24時間換気を入れているのにカビ臭がする」などのお悩みがございましたら、カビバスターズ福岡までお気軽にご相談ください。電話(090-8159-7525)やメール、LINE公式アカウントから24時間受付しております。専門スタッフが現地調査の上、最適なカビ対策プランをご提案いたします。高気密高断熱住宅のカビ問題について豊富な知識と実績を持つカビバスターズ福岡が、皆様の大切な住まいをカビから守り、快適で安心できる暮らしをサポートいたします。ぜひお問合せください。

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------