Z空調×シアーズホームで快適空間!MIST工法®で叶える安心カビ対策

2025/02/18

Z空調を採用したシアーズホームのカビ対策|建築業者向け完全ガイド

こんにちは!カビバスターズ福岡のブログをご覧いただき、ありがとうございます。シアーズホームは高気密・高断熱住宅とZ空調を組み合わせた快適な住環境を提供していますが、その構造特性上、カビ発生リスクには注意が必要です。本記事では、Z空調を採用した住宅における床下・壁内部・天井裏のカビ発生メカニズムと最適な対策について詳しく解説します。さらに、MIST工法®を活用した専門的なカビ除去・防止策についても紹介しますので、建築業者の皆様もぜひ参考にしてください。

株式会社シアーズホーム

目次

はじめに|シアーズホームとZ空調の特徴

シアーズホームの施工実績とZ空調採用の背景

シアーズホームは熊本を拠点に高性能住宅を数多く手掛けており、快適性と省エネ性を両立するため最新技術の導入に積極的です。中でも注目すべきは全館空調システム「Z空調」の採用です。Z空調は住宅性能で知られるヒノキヤグループが開発し、空調機器はダイキン、換気システムは協立エアテックと各分野の技術を結集して実現した画期的なシステムです。シアーズホームがこのZ空調を採用する背景には、九州の厳しい暑さ寒さから家族を守り、一年中安定した室内環境を提供したいという想いがあります。実際、Z空調搭載住宅は熊本・福岡といった地域でも好評で、快適な住み心地に関する施工実績が着実に積み上がっています。

Z空調の基本構造と仕組み(全館空調システムの技術解説)

従来のルームエアコンは部屋ごとに設置して個別に温度調整を行いますが、Z空調は1つの空調ユニットで家全体の空気をダクト経由で循環させる全館空調方式です。具体的には、天井裏などに設置した集中エアコンから各室へダクトで冷暖房風を送り、各部屋の吹き出し口で風量や風向きを調整します。各階ごとや部屋ごとに温度設定・風量調節も可能で、使用状況に応じて空調を最適化できます。このシステムでは家全体の温度・湿度を一元管理できるため、未使用の部屋でエアコンを止める必要がなく、常に室内空気を動かし続ける点が特徴です。また、ヒノキヤグループの高断熱・高気密構造を前提としているため、外気温の影響を受けにくく省エネ性能も高くなっています。換気についてもZ空調システムに組み込まれており、熱交換型の24時間換気により外気導入時のエネルギーロスを抑えつつ計画換気を行います(協立エアテック社の換気ユニットを採用)。つまり、断熱・気密・空調・換気が一体となった高度な住宅設備システムがZ空調なのです。

Z空調を導入するメリット(快適性・省エネ・温度均一化)

Z空調を導入する最大のメリットは家中どこでも温度が均一で快適なことです。夏に2階が蒸し暑く1階が涼しい、冬にリビングは暖かいが廊下やトイレが極端に冷えるといった従来住宅の不快な温度差が解消されます。これにより、冬場のヒートショック(急激な温度変化による健康被害)のリスクも軽減できます。実際、Z空調搭載住宅では浴室から上がった後の湯冷めや真冬の寝起き時の寒さによるヒートショックを防げることが確認されています。また、各部屋にエアコンを設置しなくて済むため室内がすっきりし、インテリア的にもメリットがあります。省エネルギー性能にも優れており、高効率な一台の空調で全館をカバーできるうえ、高断熱・高気密との相乗効果で冷暖房エネルギー消費を削減します。さらに、外部空気はフィルターを通して取り込むため花粉や粉塵の侵入を防ぎ、室内空気の清浄度も高まります。このようにZ空調は快適性と省エネ、健康面で多くの利点を持つため、シアーズホームのような高性能住宅を提供する企業にとって魅力的なシステムと言えます。

Z空調が引き起こす可能性のあるカビ発生リスク

高気密・高断熱住宅におけるカビ発生メカニズム

高気密・高断熱住宅は外気の影響を受けにくく室内環境を安定させる反面、一度湿気がこもると逃げにくいという性質があります。通常の住宅より気密性が高いため、生活で生じる湿気(調理や入浴で発生する水蒸気、人の呼気、水漏れ等)が外部に排出されにくく、室内や壁体内に留まりがちです。その結果、壁内部や窓枠など温度差のある箇所で結露が発生しやすくなり、それがカビの発生源となります。特に見えない壁内や天井裏で結露が起きると、気付かぬうちに構造材が湿潤な状態となりカビが繁殖し始める恐れがあります。実際、「高断熱・高気密住宅でカビ問題が増加した」という報告もあり、その要因の一つが壁や天井裏での結露対策の不備と指摘されています。つまり、高性能住宅では結露=水分発生に対する備えが不十分だと、性能の高さゆえに却ってカビを招くリスクがあるのです。

Z空調と換気計画の関係(通気層の影響、ダクト内部の湿気問題)

Z空調そのものは先述の通り空調・換気システムを含む優れた設備ですが、適切な換気計画があって初めて真価を発揮します。仮に全館空調で温度管理が万全でも、換気が不十分なら湿気は屋内に蓄積します。日本の建築では外壁内部に通気層(胴縁による通気空間)を設けて壁体内の湿気を逃がす工夫がありますが、この通気層が適切に機能しないと壁内に湿気が滞留しカビの原因となります。また、Z空調のダクト配管内も湿気にさらされるポイントです。特に梅雨時や夏場、冷房で冷えたダクト外面に周囲の湿った空気が触れると結露し、水滴が生じる可能性があります。実際、全館空調のダクト内部で結露が発生すると、その湿った環境でカビ菌が増殖してしまうことが指摘されています。ダクト内にカビが繁殖すると、空調運転のたびにカビ胞子が各室にばら撒かれ、室内環境を悪化させるリスクがあります。さらに、カビが付着したダクトやフィルターは空調効率の低下や異臭の原因にもなりかねません。したがって、Z空調を設計・施工する際には換気計画(第1種換気等)と躯体通気計画をしっかり立て、ダクトや壁内に湿気を溜めない工夫が必要です。

季節ごとのカビリスク(夏季の結露、冬季の過湿状態)

夏季は高温多湿の外気と冷房で冷えた室内の温度差によって、「夏型結露」と呼ばれる現象が起こりやすくなります。冬の結露が窓ガラスなど室内側で見られるのに対し、夏型結露は住宅の基礎部分や壁の中、天井裏など見えない場所で発生するのが特徴です。例えば外気が35℃・湿度80%の日に室内を冷房で24℃程度に冷やすと、壁内の断熱ラインより外側で露点温度に達し微細な結露が生じる可能性があります。その水分が柱や合板など木材を湿らせ、長期間続くと腐朽やシロアリの温床となり、同時にカビも発生して建物に深刻な不具合をもたらします。実際、夏場の結露対策が不十分な高断熱住宅では、壁内や天井裏でカビが繁殖し問題化するケースも報告されています。一方冬季は外気が低温乾燥しているため一見カビのリスクは低そうですが、注意が必要です。高気密住宅では暖房で室温を上げても外気が遮断されるぶん室内の湿度が高く保たれやすい傾向があります。生活から出る水蒸気が換気不足でこもると、相対湿度が60~70%以上の「過湿」状態になることもあり、これが結露やカビの発生要因となります。特に暖かい室内空気が隅の冷えた壁や窓枠に触れると露点を超えて水滴となり、見えにくいカーテン裏や押入れ内部でカビが発生しやすくなります。冬場は加湿器を使用するご家庭も多いですが、高断熱住宅では加湿のしすぎにも注意が必要です。適切な換気や除湿を怠れば、寒い時期でも壁内などで結露→カビという現象が起こり得ることを認識しましょう。このように、夏は冷房による逆転結露、冬は過密室内の湿度過多が高性能住宅における二大カビリスクと言えます。

床下・壁内部・天井裏におけるカビ発生の詳細

床下のカビリスク:断熱材・気密シートの影響と結露発生要因

高気密高断熱住宅では床下の施工方法によってカビリスクが変わります。一般的に床下断熱か基礎断熱かで対策が異なりますが、いずれにせよ床下空間の湿度管理が重要です。床下断熱(床組に断熱材を入れ、基礎パッキン等で床下を外気通風する工法)の場合、夏場に外気の高湿度空気が床下に流入し、冷房で冷やされた床材や大引きに触れて結露する危険があります。特に基礎コンクリートや地盤は温度が低めなため、湿った空気が触れると床下で水滴が発生しやすく、カビや木材腐朽の原因となります。一方、基礎断熱(基礎立ち上がりに断熱材を施し床下を室内と一体の温熱環境にする工法)の場合、外気を遮断するため夏の湿気流入は抑えられますが、今度は施工中に混入した水分や地面からの湿気が床下にこもるリスクがあります。気密シートを土壌に敷いていても施工中の雨水やコンクリートの水分、木材の乾燥不足などで床下に水分源があると、密閉された床下空間に湿気が滞留しカビが発生しかねません。実際、高断熱住宅でも床下でカビが発生するトラブルは報告されており、その多くは施工時の水分管理不足や換気計画の不備に起因します。また、基礎断熱の場合は床下が居室並みに暖かく湿度もある程度保たれるため、万一カビ胞子が存在すると活動しやすい環境とも言えます。床下に敷いた気密・防湿シートに隙間や破れがあると地面からの湿気を100%遮断できず、これもカビの誘因となります。さらに最近では床下エアコンや空調システムの一部として床下を利用するケースもありますが、この場合も断熱・気密施工の不備があれば結露リスクが高まります。床下は目に見えにくい分、結露→カビの温床になりやすいポイントです。対策として、床下の湿度を下げる床下専用調湿材や除湿機の設置、定期的な点検が求められます。

壁内部でのカビ:湿気滞留と断熱欠損による発生メカニズム

壁の中(壁体内部)は断熱材や防湿層で密閉されているため、ひとたび湿気が侵入すると逃げ場がなくなります。断熱欠損(断熱材の入れ忘れ・隙間や圧縮、構造的に断熱が入らない部分)や気密処理の不備があると、局所的に内部結露が起こりカビが生えやすくなります。例えば柱と柱の間に入れたグラスウールがきちんと密閉されておらず隙間風が入ったり、コンセントボックス周囲の気密処理が甘いと、湿った空気が壁中に侵入します。その空気が外壁側の冷たい面や断熱材の欠損部に触れると結露し、石膏ボードの裏や構造用合板、断熱材自体が濡れてカビが繁殖します。特に柱・梁など木材表面や合板は一度湿るとなかなか乾燥しにくく、壁内でカビが生えると発見・対処が遅れがちです。高断熱住宅では壁体内の結露対策として、室内側に防湿シートを貼り気密施工を行い、壁内部に湿気をできるだけ入れない工夫をします。しかしコンセント開口部や配管貫通部からのわずかな漏気でも、長時間かけて湿気が蓄積することがあります。また逆に、外壁側の透湿防水シートや通気層が不適切だと、外から入った雨水や湿気が壁内に残留するケースもあります。断熱材が計画通り施工されていない箇所(いわゆる断熱欠損部位)は内部で温度ムラが生じ、そこに湿気が集中してカビや腐食が起こりやすいため注意が必要です。例えば柱の直後ろで断熱が薄い部分や、筋交い・金物周りで断熱材を欠いた部分があると、冬場そこが露点温度に達して結露しカビが生える可能性があります。壁内のカビが進行すると、構造材の強度低下や壁紙のシミ・剥がれとして表面化することもありますが、そうなる前に対策するのが理想です。

天井裏に発生するカビの要因(換気不良、温湿度差による結露)

天井裏(小屋裏)は住宅の中でも特に温度差が大きく湿気が滞留しやすい空間です。夏は屋根直下で高温多湿になり、冬は冷え込みやすいという極端な環境にさらされます。本来、小屋裏には換気孔(換気棟や軒天換気口)を設けて外気を通し、こもった熱気や湿気を逃がす設計が必要ですが、断熱や気密を重視するあまり換気計画が疎かになると問題が生じます。換気経路が不足したり、断熱材や施工不良で換気口が塞がったりすると、小屋裏に湿気が溜まり結露が生じてカビが発生しやすくなります。例えば冬場、暖かく湿った室内空気が天井裏に漏れると(気密不良やダウンライトの隙間等から)、冷たい屋根裏空間で一気に冷やされて屋根材の裏面や小屋梁に水滴となって現れます。この結露水が長期間木材を濡らすとカビ繁殖と木材腐朽を招きます。逆に夏場は、冷房の効いた室内天井面が冷たく、小屋裏側との温度差で天井断熱材の周辺に結露が発生するケースがあります。特に気密シートの不備で室内の冷気が小屋裏に漏れると、局所的に結露しやすくなります。天井裏は普段人の目が届かないため、換気不良があっても気づかずカビが広がりやすい場所です。また、換気口からホコリや虫が入り、それがカビの栄養源となってしまうこともあります。高断熱住宅では、小屋裏を断熱材で塞いで屋根断熱とする「未換気(密閉)小屋裏」とする場合もありますが、その際はエアコン設備ごと小屋裏を室内環境に取り込む設計とし、除湿・冷暖房を行き届かせないと内部結露の危険があります。天井裏でカビが繁殖すると、やがて天井ボードに染み出したり、エアコンや照明器具を通じてカビ臭が室内に降りてくることもあります。こうした事態を防ぐには、小屋裏の計画換気(吸気・排気経路の確保)と、気密層の徹底した施工、さらに定期点検が不可欠です。

カビを防ぐための設計・施工の最適解

適切な換気・通気計画の立案

高断熱・高気密住宅でカビを防ぐ第一のポイントは、計画的な換気と通気です。日本の建築基準法では機械換気設備による24時間換気が義務付けられており、特に高気密住宅では第1種換気(給気・排気とも機械換気、熱交換型が望ましい)を採用することが多くなっています。全館空調を導入する場合でも、この機械換気システムは絶対に省略できません。適切に計画された換気により室内の湿気を定常的に排出し、相対湿度を60%以下に保つことがカビ防止の基本です。また、梅雨時や蒸し暑い時期にはZ空調の除湿モードを活用するなどして、冷房運転中でも湿度制御を意識しましょう。設計段階では各室の換気回数や換気経路をシミュレーションし、デッドスペースが生じないよう留意します。さらに壁体内や小屋裏、床下の通気計画も見落とせません。外壁では通気層を確保し、通気胴縁の配置や開口部位置を工夫して空気が滞留せず循環するようにします。屋根裏は軒と棟でしっかり換気ができるよう有効開口面積を計算し、必要に応じてガラリや換気扇を設置します。床下は基礎断熱なら気密を高めたうえで除湿手段を講じ、床断熱で通風するなら基礎パッキンや床下換気口の配置・数量を最適化します。要は、住宅全体および隠れた部分での空気の流れをデザインし、湿気が局所に溜まらない道筋をつけてやることが肝心です。換気計画が適切になされれば、空調システム(Z空調)も本来の性能を発揮しやすくなり、家全体で健全な空気環境が維持できます。

断熱材と防湿層の適正な施工方法

設計上どれほど優れた断熱・気密計画を立てても、現場施工が不適切では効果が得られずカビの原因となります。断熱材の隙間なく丁寧な充填と防湿層の連続性確保は、カビ防止に直結する重要な施工ポイントです。断熱材(グラスウールやウレタンフォーム等)は施工時に押し込みすぎて厚みが減ったり、配管や電線の干渉で一部欠損したりしないよう注意します。充填系断熱材の場合、柱間への密実な充填と気密シートの重ね代テープ処理を確実に行い、気流止めも適所に配置します。吹付系断熱材の場合も、隅々まで発泡できているか、硬化後に余分を削ぎ落として気密層と干渉しないか確認します。防湿層(気密シート)は断熱材の室内側に隙間なく貼り、継ぎ目や端部を専用気密テープできっちりシールします。コンセントボックスや配線穴周りはシートを十字に切って密着させる、配管貫通部はブチルゴムテープやブート材で密封するといった細部処理がカビ対策の観点でも重要です。加えて、窓まわりでは開口部付近の断熱欠損や気密不良が起きがちなので、ウレタンフォーム充填や防水テープ処理で補強します。断熱と気密(防湿)はセットで適切に施工することで、壁内への湿気侵入と結露を防ぎカビリスクを大きく減らせます。また、断熱材そのものもカビに強い素材選定が望ましいでしょう。セルロースファイバーなど防虫防カビ処理が施されたものや、吸放湿性のある調湿断熱材を採用すれば、万一の湿気滞留時にもリスクを緩和できます。施工後は気密測定(ブロワードアテスト)を実施し、所定のC値(相当隙間面積)を満たしているか確認します。気密性能がカタログ値から大きく悪い場合、どこかに隙間がある証拠なので補修が必要です。適正な断熱・防湿施工は、結露を予防しカビ発生源となる水分を極力発生させないための根本対策と言えます。

建築現場での水分管理と施工後のチェックポイント

カビリスクを抑えるには、建築工事中から水分管理を徹底することも欠かせません。新築現場では、コンクリートの水和反応や木材の含水、雨天時の防水など様々な場面で水分と向き合う必要があります。上棟後は速やかに屋根・外壁の防水を完了させ、構造材を濡らさないようシート養生するなどの手立てが重要です。仮に大雨で木材が濡れてしまった場合は、十分に乾燥させてから断熱・気密工事へ進みます。含水率計を使って柱や梁の含水率を測定し、20%以下(可能なら15%以下)になっているか確認するのも有効でしょう。石膏ボードや合板なども水濡れや高湿度環境下ではカビが生えやすいため、現場での保管方法に注意が必要です。施工中に出た木屑や紙くずはカビの栄養源になるため、壁内や床下にゴミを残さないよう清掃を徹底します。乾燥期間を十分に取れない工期の場合、除湿機や送風機を使って一時的に湿度を下げる工夫も効果的です。

建物完成後も引き渡し前に各所のチェックポイントを確認しましょう。床下点検口や小屋裏点検口から内部をのぞき、断熱材のズレや結露の兆候がないか、カビ臭がしないか確認します。換気システムが計画通り運転しているか、給排気口からの風量測定やバランス調整も必要です。全館空調(Z空調)の場合、フィルターやダクト内の清掃状態もチェックします。施工段階でダクト内にホコリやゴミが入っていると、それが後々カビの温床になりかねません。フィルター類は引き渡し前に一度清掃し、住まい手にも定期的な清掃方法を伝えます。さらに、実際にエアコンを運転して各室の温湿度ムラがないか、結露が出ていないかを確認することも大切です。例えば窓ガラスの隅や北側の壁紙裏など、冷えやすい箇所での結露跡がないかをチェックします。こうした施工後検査を経て問題がなければ安心ですが、もしカビの発生が見つかった場合は早急に対処しなければなりません。それについては次章で詳しく解説します。

カビが発生した場合の対策|MIST工法®とは?

一般的なカビ取り方法とその限界

万全の対策を講じても、万一カビが発生してしまった場合には早急な除去が必要です。まず考えられる一般的なカビ取り方法として、市販のカビ取り剤(塩素系漂白剤やアルコール)を用いて擦り洗いする方法があります。しかしこの従来型のカビ除去にはいくつかの限界があります。漂白剤で表面上のカビは殺せても、実はカビの根(菌糸)が素材内部に残ってしまう場合がほとんどです。表面のカビ色素が抜け落ち見た目は綺麗になっても、材料内部に生き残った菌糸は薬剤への耐性をつけ繁殖を再開しやすく、しばらくするとまた同じ場所が黒ずんでくるという悪循環に陥りがちです。また、壁紙や木材に漂白剤を使うと素材そのものの色まで落としてしまい、美観を損ねるリスクもあります。ブラシや研磨パッドでゴシゴシ擦る方法も、木材やクロスを傷つけてしまい、その傷に汚れや菌が入り込んで逆にカビを繁殖させる温床となる可能性があります。さらに、壁内や床下など目に見えない部分のカビには、市販品で対処すること自体が困難です。カビ臭がするけれど原因箇所が見当たらないようなケースでは、素人の手に負えない状況といえます。このように一般的な方法には「根本的解決になりにくい」「素材を傷める」「手の届かない部分に対応できない」という限界があるのです。建築業者としては、安易な自己流対処で問題を悪化させるより、専門的なカビ除去施工を検討すべき局面と言えるでしょう。

MIST工法®の技術解説と建築構造への適用メリット

カビバスターズ福岡が採用するMIST工法®は、上記の課題を克服するため独自開発された革新的なカビ除去手法です。【MIST工法®とは】殺菌効果のある専用液剤をミスト(霧状)にして空間へ噴霧し、カビを菌糸レベルから根こそぎ死滅させる特殊技術です。最大の特徴は「削らない・擦らない・酸を使わない」施工である点です。微粒子のミストが壁の隙間や素材の奥深くまで浸透し、目に見えないカビの根まで行き渡って素材を傷つけずにカビを除去します。例えば木材やコンクリートに染みこんだカビでも、MIST工法なら表面を研磨したり薬品漬けにしたりせずに内部まで処理できるため、建築素材を痛めません。実際、MIST工法は木部やコンクリート部分など従来は除去が難しいカビも素材を傷つけず施工できる点が画期的で、開発者が各素材の特性に合わせ専用薬剤を都度調合して用いるため短時間で確実な除菌・防カビが可能になっています。建築構造物への適用メリットとして、解体や大掛かりな交換工事をせずに済むことが挙げられます。例えば壁内断熱材に発生したカビでも、必要最小限の穴を開けミストを注入することで内部まで行き渡らせ除去できるため、壁一面を剥がすような事態を避けられます。さらにMIST工法は施工期間が短いのも利点です。霧状の薬剤が素早く行き渡り乾燥も早いため、通常数時間から1日程度で施工が完了し、入居者の生活への影響も最小限に抑えられます。施工前には専門スタッフがどんなカビがどこにどれくらい発生しているかを入念に調査・検査し現状を「見える化」しますので、的確な処置計画を立てることができます。使用する薬剤は食品添加物としても利用される成分を含む安全なものがベースで、人体や環境への影響にも配慮されています。小さなお子様やお年寄りのいる住宅でも安心して施工でき、作業中の刺激臭も少なく抑えられています。まとめると、MIST工法®は「非破壊・短工期・安全」を実現した次世代のカビ対策技術であり、住宅の構造を守りながら根本的なカビ除去が可能な点で従来工法に勝るメリットがあります。

Z空調設備と組み合わせた長期的なカビ予防策

MIST工法によってカビを徹底除去した後は、再発防止のための措置を講じます。まず施工時に防カビ剤によるコーティング処理を行い、除去後の表面にカビが再び付着・繁殖しにくい状態にします。カビバスターズ福岡では銀イオン(Ag+)の抗菌力を活かした防カビ施工にも対応しており、処理面に目に見えないバリアを形成して長期間カビの発生を抑制しますこれはZ空調のダクト内部やフィルターにも応用可能で、空調設備内に薬剤を噴霧してライニングすることで、風の流れによって再度カビ胞子が飛来しても付着しにくくなります。

また、Z空調とカビ対策を両立するために日常のメンテナンス計画も組み込みます。具体的には、Z空調のフィルター清掃を少なくとも3ヶ月に1度は実施し、ホコリなどの堆積を防ぐよう住まい手に指導します。フィルターが汚れていると湿気がこもりやすくカビの温床となるため、定期清掃・交換は欠かせません。ダクト内部の定期点検・清掃についても、1~2年に一度程度は専門業者によるチェックを提案します。これはMIST工法による防カビ処理の効果を持続させる意味でも重要です。加えて、Z空調の運転設定にも工夫を促します。梅雨時には冷房運転だけでなく除湿モードも併用して室内湿度をコントロールすること、冬場は必要以上に加湿しすぎないこと、入浴後や洗濯物の室内干し時には一時的に換気量を増やすことなど、季節に応じた空調・換気の使い方をアドバイスします。建築業者としてお客様に引き渡す際、これらのポイントを説明し、カビの再発を防ぐ生活面での注意点を共有することが大切です。さらに、万一再度カビの気配(臭い・シミ等)を感じた場合は早めにご相談いただければ、早期対応で大事に至らず対処できます。MIST工法で除去+防カビした空間は、適切に維持管理すれば長期にわたり清浄な状態を保てます。Z空調の快適性を最大限活かしつつ、カビ知らずの住環境を継続するために、技術施工+日常管理の両面から長期予防策を講じていきましょう。

カビバスターズ福岡の強みと施工実績

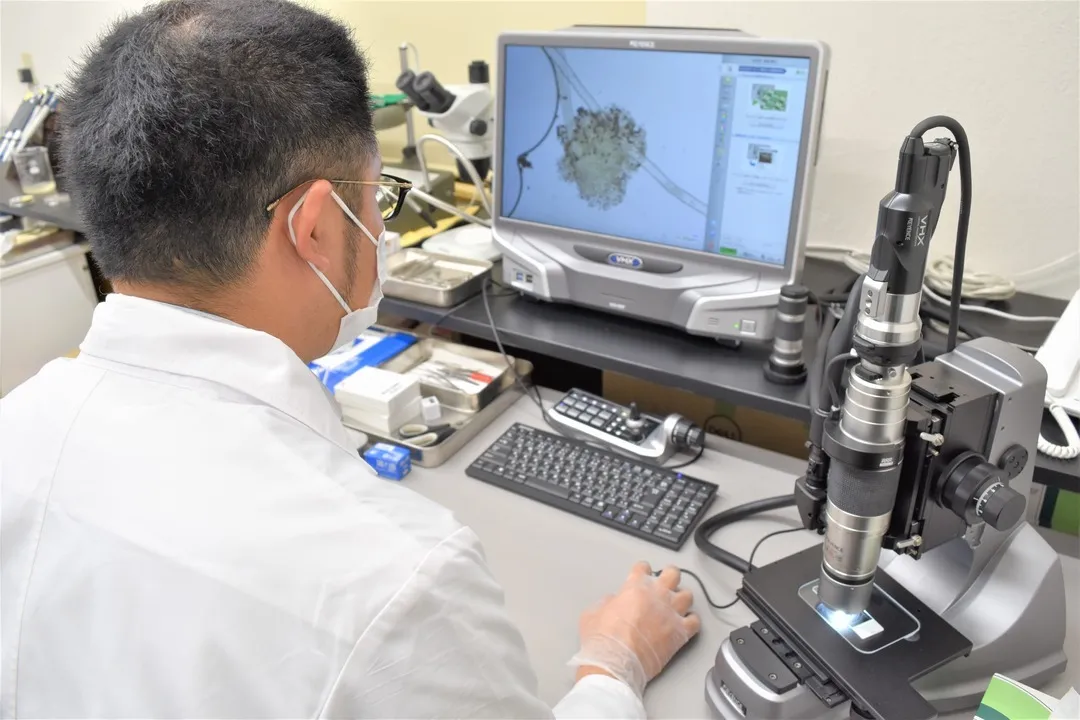

施工前後の徹底診断と可視化対応

カビバスターズ福岡では、施工を行う前に現状のカビ汚染状況を科学的に徹底診断することを重視しています。専門のカビ検査キットや機器を用いて、空気中のカビ胞子量の測定や、壁内・床下の材木に付着したカビの種類を特定する検査を行います。これにより「どの場所に・どんなカビが・どれくらい発生しているか」を見える化し、お客様と共有します。例えばブラックライトや内視鏡カメラで普段見えない場所のカビを可視化したり、必要に応じて培養検査でカビ種を同定したりします。こうした事前調査に基づき、最適な施工プラン(使用薬剤の種類や濃度、施工範囲、再発防止策など)を立案します。また、施工後にも再度検査を行い、カビがしっかり除去されたことをデータで確認します。施工前後の状態を写真や数値で記録し報告書として提出するため、建築業者様や施主様にも効果を実感・確認いただけます。特に目に見えないカビ胞子について、「施工後どれだけ減少したか」をグラフ等で示すことで、防カビ施工の意義を明確にします。こうした徹底診断と結果の可視化により、施工者・依頼者双方が納得のいく形でカビ問題に対応できるのが当社の強みです。

建築現場での施工実績と他業者との違い

カビバスターズ福岡は、住宅から商業施設・公共建築物まで様々な建築現場で豊富なカビ除去・防カビ施工の実績を持っています。戸建住宅やマンションといった居住空間はもちろん、食品工場や病院、保育園、さらには神社仏閣など特殊な建物に至るまで対応経験があります。特筆すべきは、国宝級の文化遺産への施工経験も豊富に有している点です。歴史的建造物のカビ取りでは素材を傷めない高度な技術と慎重さが求められますが、当社は独自のMIST工法でこれを可能にし、多くの実績を残しています。建築業者の皆様にとって頼もしいのは、当社スタッフが単なる清掃業者ではなく建築の専門知識と経験を持ったプロ集団であることです。実際、カビバスターズ福岡のチームは建築経験豊富な大工職人が中心となって構成されており、古民家再生などのプロジェクトでも高い専門性と信頼性を発揮しています。このため、建物の構造や施工方法を深く理解した上でカビ問題に対処でき、他業者には真似できないきめ細やかな対応が可能です。例えば、壁内結露が原因のカビであれば断熱施工の観点から改善点を指摘したり、水漏れが疑われる場合は配管経路を追って原因箇所を特定したりと、原因究明から再発防止提案までワンストップで行える点が他社との大きな違いです。また、大工技能を活かし必要に応じて小規模な補修工事(腐朽部の木材交換やクロス張替え等)も併せて対応できるため、別途工務店を手配する手間も省けます。さらに、当社はカビ取り専門サービスとして1988年からフランチャイズ展開されたMIST工法グループの一員であり、グループ全体で年間3,000件以上の施工実績があります。このネットワークと実績に裏打ちされたノウハウ共有も強みで、最新の研究情報や施工事例を活かした最適な提案が可能です。まとめると、豊富な施工実績×建築プロの知見×最新技術ノウハウがカビバスターズ福岡の他にはない強みであり、建築業者様にとって心強いパートナーとなれる理由です。

建築業者向けサポートプログラムと協業の可能性

カビバスターズ福岡では、建築業者様との連携を深めるための各種サポートプログラムをご用意しています。新築引き渡し前後のタイミングで実施する「カビリスク点検サービス」では、完成建物の床下や小屋裏を中心にカビの有無や結露箇所を無料診断し、問題がなければお墨付きを発行、万一発生していれば早期に対策案をご提案します。これにより施主様への品質保証の一環としてご活用いただけます。また、定期アフターメンテナンスのメニューに当社の防カビメンテンスを組み込んでいただくことも可能です。例えば、住宅ご購入から1年目や2年目の定期点検時に当社スタッフが同行し、湿気が溜まりやすい箇所のチェックとカビ予防措置(防カビ剤の再塗布や簡易清掃など)を行うといった協業プランがあります。こうしたサービスを付加することで、お客様へのアフターサービス充実と満足度向上に繋がります。

さらに、リフォーム業者様との協働も盛んに行っています。リノベーション工事の際にカビ被害が判明した場合、当社が速やかに出張してカビ除去施工を実施し、その後の補修・改装工事を続行できるようサポートします。これによりリフォーム工程の遅延を最小限に留めることができます。緊急対応体制も整えており、構造内部での雨漏りによるカビなど急を要するケースでは迅速に駆けつけ、被害拡大を防ぎます。

建築業者様にとっては「カビの専門家」がバックについていることで、お客様からの難しい問い合わせやクレームにも的確に対処できる安心感があります。当社は九州各県(福岡・熊本・佐賀・長崎・大分)および山口に対応拠点を構えており、地域密着で素早い対応が可能です。協業の可能性としては、住宅の高気密高断熱化が進む中でますます重要となるカビ・空気質管理の分野で、貴社の商品価値を高めるお手伝いができると考えています。例えば「カビに強い家」を標榜する際の技術支援やセミナー開催、資料提供なども承ります。カビバスターズ福岡との連携により、建築業者様は施工品質とアフターサービスの両面で差別化を図ることができるでしょう。カビ対策のプロとして、ぜひ貴社のチームの一員のような形でお役立ていただければ幸いです。

まとめ|Z空調の性能を活かすための最適なカビ対策

高気密・高断熱住宅に全館空調システムZ空調を組み合わせた住まいは、快適性と省エネ性能で現代の住宅の理想形と言えます。その性能を最大限に活かしつつ長期間維持するためには、カビ対策という視点を設計・施工段階から取り入れることが重要です。建築業者の皆様が押さえておくべきポイントは以下の通りです。

・湿気を溜めない設計・施工:計画換気と壁体内・床下・小屋裏の通気を確保し、断熱・防湿施工を丁寧に行うことで結露発生を防ぐ。施工中も含水率管理や防水養生を徹底する。

・定期的な点検とメンテナンス:引き渡し前後のチェックで潜在的なカビリスクを摘み取り、お客様にもフィルター清掃や換気の重要性を説明する。必要に応じて専門業者による定期メンテナンスを提案する。

・万一の発生時は速やかに専門対処:カビが発生してしまった場合、自社で無理に対処しようとせずにカビバスターズ福岡のような専門業者に相談することで、建物を傷めず迅速かつ確実に問題解決が可能。再発防止策まで含めて提案できるので施主様の信頼にも繋がる。

住宅の品質を維持しつつカビリスクを最小限に抑えるには、「予防7割・対策3割」の心構えで臨むことが大切です。つまり、カビが生えにくい家づくりを7割方達成し、残り3割で発生時のプロ対応を用意しておくイメージです。本記事で解説したように、高性能住宅だからこそ留意すべきカビのメカニズムがあります。しかし適切な知識と対策があれば恐れることはありません。シアーズホームの提供するZ空調住宅でも、その性能を十分に活かしながらカビ知らずの快適空間を実現できます。

私たちカビバスターズ福岡は、建築業者の皆様と協力しながら総合的なカビ管理のお手伝いをいたします。住宅の見えない部分まで目を配り、万全のカビ対策を講じることで、施主様に末永く安心して暮らしていただける住まいを提供しましょう。Z空調の恩恵を最大限享受できるよう、ぜひカビ対策にも万全を期していただき、必要な際はお気軽にご相談ください。快適性と健全性を両立した住まいづくりを、私たち専門家との連携によってさらに盤石なものにしていきましょう。

----------------------------------------------------------------------

稼働エリアは九州全域:福岡県・熊本県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・山口県

カビバスターズ福岡

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原3丁目21-14

電話番号 : 090-8159-7525

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

----------------------------------------------------------------------